2. Die Pleuren zeigen jederseits eine typische, vom pleuralen Hüftgelenkkopf

(plHGs) zum Flügelgelenkkopf (plFGKs) emporziehende P l e u r a l l e i s t e (pll.a), der

allerdings ein Pleuralarm fehlt. Das E p i s t e r n u m (Epss), vor dem in der Gelenkhaut

das 2. Stigma liegt, ist daher klar abgegrenzt, sein Dorsalrand ist stark eingefaltet und

bildet eine kappenförmige Innensehne (IS), die das Basalare v e rtritt und, wie Tafelabbildung

16 e zeigt, mit der Flügelbasis durch ein straffes Band (B) in Verbindung steht.

Eine präcoxale Brücke besteht nicht, das Episternum ist (Tafelabb. 6, 16 c, d) durch einen

breiten Membranstreifen vom Sternum getrennt. Das E p im e r u m dagegen hat nicht nur

die beschriebene Verbindung mit dem Postnotum, sondern es verbindet sich auch mit dem

hinteren Teil des Sternums durch eine p o s f c o x a le Br ü c k e , die auf der Ventralseite

den hinteren Abschluß des Thorax derart herstellt, daß nur die in Tafelabb. 16 a sichtbare

Öffnung für den Ansatz des Hinterleibsstiels bleibt. Die postcoxale Brücke entspricht

so funktionell der allerdings unvollständigen präcoxalen Brücke des Mesothorax, die den

Pterothorax nach vorn auf der Ventralseite abriegeln hilft.

3. Das Sternum (Stä) ist im Zusammenhang m it der Vergrößerung der Hüften stark

verlagert und verändert. S ein vorderer Teil, der, wie das Mesosternum, von vorn nach hinten

ansteigt, bildet an den Seiten ein P a a r unvollkommener s t e r n a l e r H ü f t g e le n k -

k ö p f e (Tafelabb. 16 c, d). In der Mitte ist es sehr tief eingefaltet und bildet einen außerordentlich

hohen S t e r n a l g r a t (Grs), (Tafelabb. 7, 16), der an seiner höchsten Stelle

einen Best der F u r c a ä s t e i n Gestalt einer kleinen Platte träg t und dessen Wände hinten

in die postcoxale Brücke anslaufen. Die ursprüngliche Gliederung des Sternums ist nicht

zu erkennen. Seine Ausbildung ist durchaus spezifisch und gleicht, besonders was den

Sternalgrat und die Furca anlangt, weder dem Verhalten des stark abgeleiteten Metasternums

der Psyilinen, noch dem des (primitiveren) entsprechenden Teils der ebenfalls

springenden Cicadinen. Schon hier zeigt sich die eigenartige und jedenfalls vom Verhalten

der Psyilinen gänzlich abweichende Ausbildung des Sprungapparates der Aleurodmen.

4. Noch deutlicher kommt das zum Ausdruck, wenn man das Hinterbein selbst betrachtet.

Die H ü f t e ist eine durchaus typische Spalthüfte und gleicht auch insofern der

Spalthüfte der Schmetterlinge, als ihre Medial- und Hinterwand großenteils membrani-

siert ist und als sie, trichterförmig erweitert, sieh weit ins Segmentlumen öffipet. Sie wird

so dem Stamm des Segments weitgehend einbezogen, wenn sie auch ihm gegenüber, dank

dem Fehlen einer präcoxalen Brücke, nicht ganz so unbeweglich ist, wie die Lepidop-

terenhüfte. Uber das pleurale Hüftgelenk weg setzt sich in gerader Linie die PleuraL

leiste als Me r o c o s t a (MCe) fort. Sie gliedert den ganzen hinteren Teil der Hüfte als

M e r o n ab und läuft schließlich in die Coxalleiste aus, die in dem starken hinteren Gelenkkopf

des H ü f t t r o c h a n t e r g e l e n k s endet (trGb). Dieser ist nur wenig medi|V

wärts verschoben, ebenso wie der vordere Gelenkkopf (trGas) nur wenig nach der Seite

bin gerückt ist (näheres s. Tafelabb. 6, 7, 16).

Weder die Hüfte des Sprungbeins von Psytta noch die der springenden Cicadinen

zeigen diese Merkmale unseres Objekts. Die Cicadinenhüfte ist viel weniger, die Psyl-

linenhüfte nach einer ganz anderen Eichtung spezialisiert, beide sind zwar vergrößert,

aber Spalthüften sind sie nicht.

Das Hüfttrochantergelenk ist kräftiger als im Pro- und Mesothorax und scheint eine

Einsehnappvorrichtung zu besitzen, die die plötzliche Wirkung der Sprungbeine begünstigt.

Die Trochantersehne ist sehr kräftig und trichterförmig. Das Trochanter-Femurgelenk

hat eine etwas größere Reichweite, die distalen Teile des Beins sind etwas länger und

kräftiger als die entsprechenden Teile des Mittelbeins (Tafelabb. 13), zeigen aber sonst keine

Besonderheiten, abg esehen von dem Borstenkamm WK, der auf der Rückseite der Tibia

liegt und zum Abnehmen des Waehsstaubs von den abdominalen Wachsdrüsen dient. Der

T a r s u s ist zweigliedrig, sein Basalgelenk, dessen Bau Tafelabb. 17d zeigt, ha t stark

eingefaltete, elastische Gelenkhäute, die zum Abfedern des Fußes dienen. Das Gelenk zwischen

dem ersten und zweiten Glied erhöht ebenfalls die Elastizität, denn ein federnder

Fortsatz des Bands des zweiten Gliedes ist in eine starre, vom Band des ersten Glieds gebildete

Kapsel eingeschlossen und verhindert ein Überstrecken des Fußes beim Auftreten

und Absprung (Tafelabb. 17 a, c). Der P r a e t a r s u s besteht aus einem nur teilweise skle-

rotisierten Vorsprung, der die beiden spitzen, gebogenen K r a l l e n trägt. Beide a rtik u lieren

an der S t r | p k p l a 11 e (Unguitractor Utr), an der die Krallensehne KrS angreift

und in deren Verlängerung das A r o l i u m , ein schlanker, klauenartig gebogener, aber

weichhäutiger und auf der Sohlenseite lang behaarter Haftapparat als unpaarer Fortsatz

liegt. Die aus Tafelabb. 17 a ersichtliche Stellung der Anhänge des Praetarsus entspricht

ebenso wie der Bau der Gelenke der Tatsache, daß die Aleurodinen nur mit den Krallen

und dem Arolium die Unterlage berühren. Die gebogene Sinnesborste SB, die am Ende

des zweiten Tarsalgliedes steht, unterrichtet das Tie#' wohl über den Grad der Streckung

des Praetarsus, indem sie beim Auftreten mit der Spitze gegen die Unterlage gedrückt

wird. Beim Vorder- und Mittelbein ist der Bau des Tarsus gleich wie beim Hinterbein*).

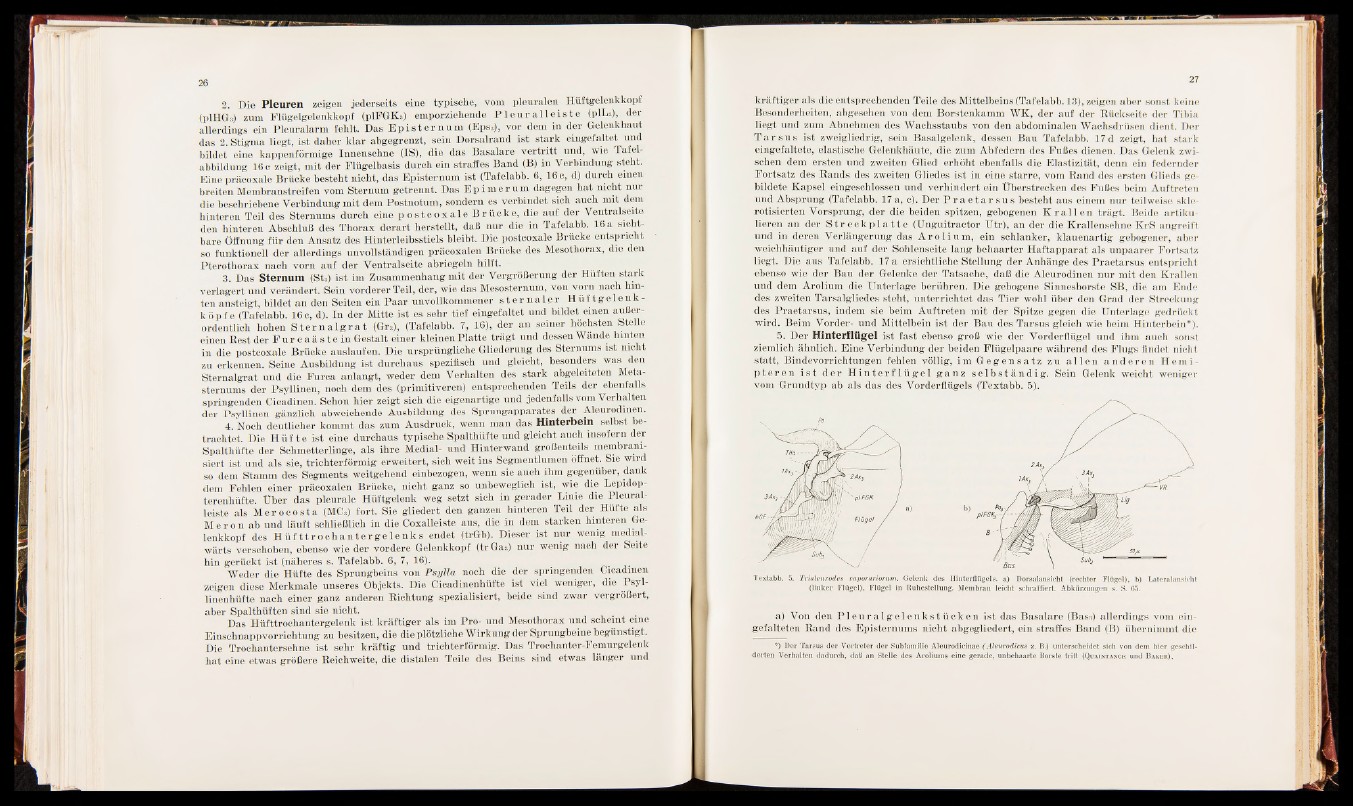

5. Der Hinterfliigel ist fast ebenso groß wie der Vorderflügel und ihm auch sonst

ziemlich ähnlich. Eine Verbindung der beiden Flügelpaare während des Flugs findet nicht

Statt, Bindevorriehtungen fehlen tjjlig , im G e g e n s a zu a l l e n -5n d e r e n II c in i

p t e r e n i s t d e r H i n t e r f l ü g e l g a n z s e l b s t ä n d i g . Sein Gelenk weicht weniger

Vom Grundtyp ab als das des Vorderflügels (Textabb. 5)-. -

Textabb. ii. :l!.ria!eurodeb vaporariorum. Uelenk <les Hintcrlluüols. a) Dorsalansicht (rechter. jlLügel), b) Lateralansicht

(linker Flügel), Flügel in Ruhestellung. Membran leicht schraffiert. Abkürzungen s. S. 65.

a) Von den P l e u r a l g e l e n k s t ü c k e n ist das Basalare (Bass) allerdings vom eingefalteten

Rand des Episternums nicht abgegliedert, ein straffes Band (B) übernimmt die

*) Der Tarsus der Vertreter der Subfamilie Aleurodicinae (Äleurodicus z. B.) unterscheidet sich von dem hier geschilderten

Verhalten dadurch, daß an Stelle des Aroliums eine gerade, unbehaarte Borste tritt (Quaintance und Baker).