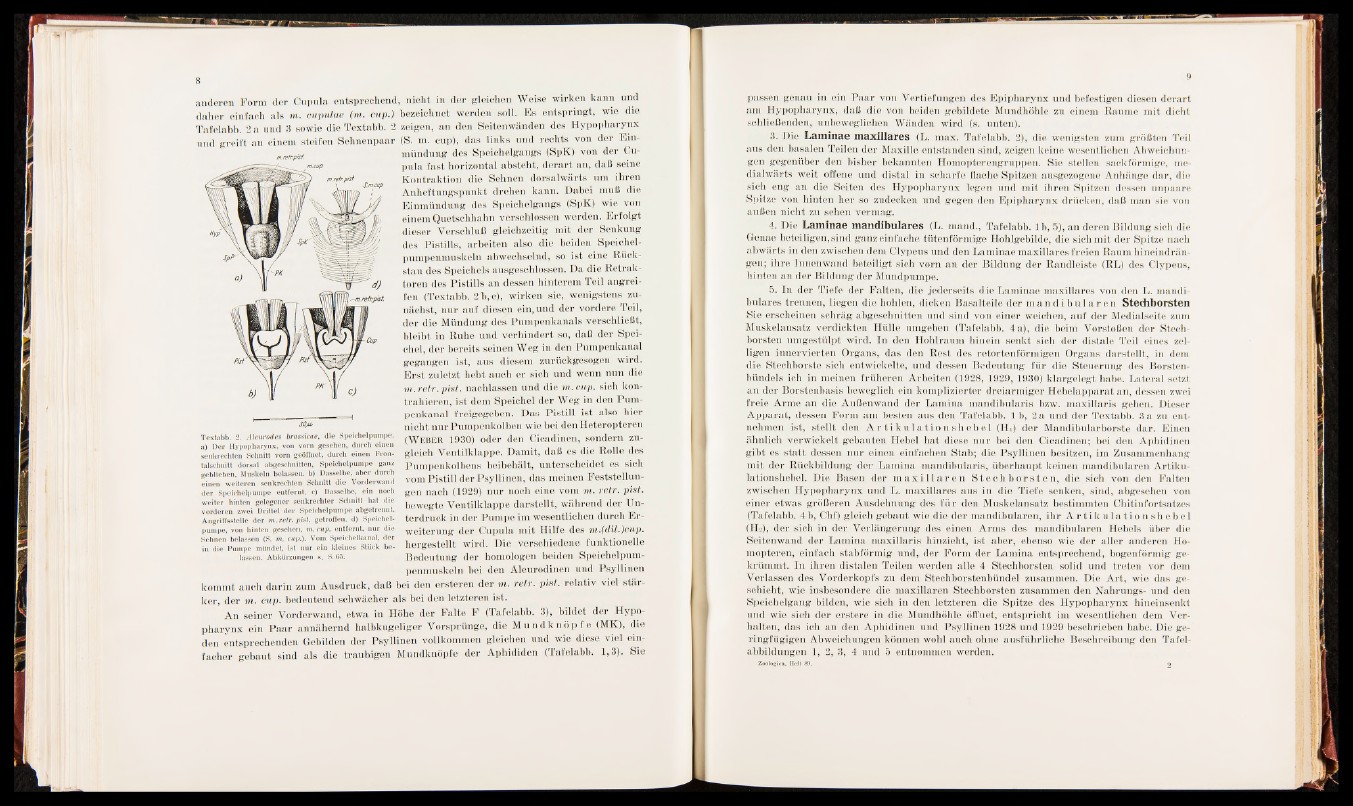

anderen Form der Cupula entsprechend, nicht in der gleichen Weise wirken kann und

daher einfach als m. cupulae (m. cup.) bezeichnet werden soll. Es entspringt, wie die

Tafelabb. 2 a und 3 sowie die Textabb. 2 zeigen, an den Seitenwänden des Hypopharynx

und greift an einem steifen Sehnenpaar (S. m. cup), das links und rechts von der Einmündung

des Speichelgangs (SpK) von der Cupula

fast horizontal absteht, derart an, daß seine

Kontraktion die Sehnen dorsalwärts um ihren

Anheftungspunkt drehen kann. Dabei muß die

Einmündung des Speichelgangs (SpK) wie von

einem Quetsehhahn verschlossen werden. Erfolgt

dieser Verschluß gleichzeitig mit der Senkung

des Pistills, arbeiten also die beiden Speiehelpumpenmuskeln

abwechselnd, so ist eine Rückstau

des Speichels ausgeschlossen. Da die Refraktoren

des Pistills an dessen hinterem Teil angreifen

(Textabb, 2 b, e), wirken sie, wenigstens zunächst,

nur auf diesen ein, und der vordere Teil,

der die Mündung des Pumpenkanals verschließt,

bleibt in Ruhe und verhindert so, daß der Speigi

ehel, der bereits seinen Weg in den Pumpenkanal

gegangen ist, aus diesem zurückgesogen wird.

Erst zuletzt hebt auch er sich und wenn nun die

m. retr. pist. nachlassen und die m. cup. sich kontrahieren,

ist dem Speichel der Weg in den Pumpenkanal

freigegeben. Das Pistill ist also hier

nicht nur Pumpenkolben wie hei denHeteropteren

rn.ntr.pist.

Textabb. 2. Alem-odes brmsicoe, d ie Speichelpumpe. ( \ y E B E R 1 9 3 0 ) oder den Cicadinen, sondern zuse

n k i^ e c h ten °S ^n uT v o rn geöttaet, d urch einen F ro n - gleich Ventilklappe. Damit, daß es die Rolle des

talschnitt dorsal abgeschnitten, Speichelpumpe gans p umpenkolbens beibehält, unterscheidet es sieh

l“ ;teMr«“ cMeen ■ » ■ ■ vom Pistill der Psyllinen, das meinen Feststellun-

d e r Speichelpumpe entfe rnt, c) Dasselbe, ein noch gen nach (1929) nur noch eine vom m. retr. pist.

w e ite r h inten gelegener senkrechte r Schnitt h a t d ie Ventilklappe darstellt, während der Unvo

rd e ren zwei Drittel d e r Speichelpumpe abgetrennt, » .

Angriffssteile d e r m. retr. pist. getroffen, d) Speichel- terdruck in der Pumpe im wesentlichen durcn ü-r-

pumpe, von hinten gesehen, m. cup. entfe rnt, n u r d ie weiterung der Cupula mit Hilfe des m.(dll.)cup.

w m m m m m m m m m m m m k hergestellt wird. Die verschiedene funktionelle

lassen. Abkürzungen s. s. 65. Bedeutung der homologen beiden Speichelpumpenmuskeln

bei den Aleurodinen und Psyllinen

kommt auch darin zum Ausdruck, daß hei den ersteren der m. retr. pist. relativ viel stärker,

der m. cup. bedeutend schwächer als hei den letzteren ist.

An seiner Vorderwand, etwa in Höhe der Falte F (Tafelabb. 3), bildet der Hypopharynx

ein P a a r annähernd halbkugeliger Vorsprünge, die Mu n d k n ö p f e (MK), die

den entsprechenden Gebilden der Psyllinen vollkommen gleichen und wie diese viel einfacher

gebaut sind als die traubigen Mundknöpfe der Aphididen (Tafelabb. 1,3). Sie

passen genau in ein P a a r von Vertiefungen des Epipharynx und befestigen diesen derart

am Hypopharynx, daß die von beiden gebildete Mundhöhle zu einem Raume mit dicht

schließenden, unbeweglichen Wänden wird (s. unten).

3. Die L am inae inax illa res (L. max. Tafelabb. 2), die wenigsten zum größten Teil

aus den basalen Teilen der Maxille entstanden sind, zeigen keine wesentlichen Abweichungen

gegenüber den bisher bekannten Homopterengruppen. Sie stellen sackförmige, me-

dialwärts weit offene und distal in scharfe flache Spitzen ausgezogene Anhänge dar, die

sich eng an die Seiten des Hypopharynx legen und mit ihren Spitzen dessen unpaare

Spitze von hinten her so zudecken und gegen den Epipharynx drücken, daß man sie von

außen nicht zu sehen vermag.

4. Die Laminae mandibulares (L. mand., Tafelabb. lb , 5), an deren Bildung sich die

Genae beteiligen, sind ganz einfache tütenförmige Hohlgebilde, die sich mit der Spitze nach

abwärts in den zwischen dem Clypeus und den Laminae maxillares freien Raum hineindrängen;

ihre Innenwand beteiligt sich vorn an der Bildung der Randleiste (RL) des Clypeus,

hinten an der Bildung der Mundpumpe.

5. In der Tiefe der Falten, die jederseits die Laminae maxillares von den L. mandibulares

trennen, liegen die hohlen, dicken Basalteile der m a n d i b u l a r e n Stechborsten

Sie erscheinen schräg abgeschnitten und sind von einer weichen, auf der Medialseite zum

Muskelansatz verdickten Hülle umgeben (Tafelabb. 4 a), die beim Vor stoßen der Stechborsten

umgestülpt wird. In den Hohlraum hinein senkt sich der distale Teil eines zel-

ligen innervierten Organs, das den Rest des retortenförmigen Organs darstellt, in dem

die Stechborste sich entwickelte, und dessen Bedeutung für die Steuerung des Borstenbündels

ich in meinen früheren Arbeiten (1928, 1929, 1930) klargelegt habe. Lateral setzt

an der Borstenbasis beweglich ein komplizierter dreiarmiger Hebelapparat an, dessen zwei

freie Arme an die Außenwand der Lamina mandibularis bzw. maxillaris gehen. Dieser

Apparat, dessen Form am besten aus den Tafelabb. 1 b, 2 a und der Textabb. 3 a zu entnehmen

ist, stellt den A r t i k u l a t i o n s h e b e l (IL) der Mandibularborste dar. Einen

ähnlich verwickelt gebauten Hebel hat diese n ur bei den Cicadinen; bei den Aphidinen

gibt es sta tt dessen nur einen einfachen Stab; die Psyllinen besitzen, im Zusammenhang

mit der Rückbildung der Lamina mandibularis, überhaupt keinen mandibularen Artikulationshebel.

Die Basen der m a x i l l a r e n S t e c h b o r s t e n , die sich von den Falten

zwischen Hypopharynx und L. maxillares aus in die Tiefe senken, sind, abgesehen von

einer etwas größeren Ausdehnung des fü r den Muskelansatz bestimmten Chitinfortsatzes

(Tafelabb. 4 b, Chf) gleich gebaut wie die der mandibularen, ihr A r t i k u l a t i o n s h e b e l

(H2), der sich in der Verlängerung des einen Arms des mandibularen Hebels über die

Seitenwand der Lamina maxillaris hinzieht, ist aber, ebenso wie der aller anderen Ho-

mopteren, einfach stabförmig und, der Form der Lamina entsprechend, bogenförmig gekrümmt.

In ihren distalen Teilen werden alle 4 Stechborsten solid und treten vor dem

Verlassen des Vorderkopfs zu dem Stechborstenbündel zusammen. Die Art, wie das geschieht,

wie insbesondere die maxillaren Stechborsten zusammen den Nahrungs- und den

Speichelgang bilden, wie sich in den letzteren die Spitze des Hypopharynx hineinsenkt

und wie sich der erstere in die Mundhöhle öffnet, entspricht im wesentlichen dem Verhalten,

das ich an den Aphidinen und Psyllinen 1928 und 1929 beschrieben habe. Die geringfügigen

Abweichungen können wohl auch ohne ausführliche Beschreibung den Tafelabbildungen

1, 2, 3, 4 und 5 entnommen werden.

Zoologica, Heft 89. 2