(Tafelabb. 14). Trotzdem ist die Beweglichkeit nicht so vielseitig wie bei der Vorderhufte.

Das rü h rt daher, daß die Hüfte nicht einfach zylinderförmig, sondern, wie Tafelabb. 14

zeigt, in der Längsrichtung abgeplattet und nach ihrem pleuralen Gelenk hin basal stark

in die Breite gezogen ist. Als Besonderheit zeigt sie ferner noch hinter dem Pleuralgelenk

einen Fortsatz, der als Andeutung eines M e r on betrachtet werden kann (M2). Im übrigen

gleicht das Mittelbein in jeder Hinsicht dem Vorderbein.

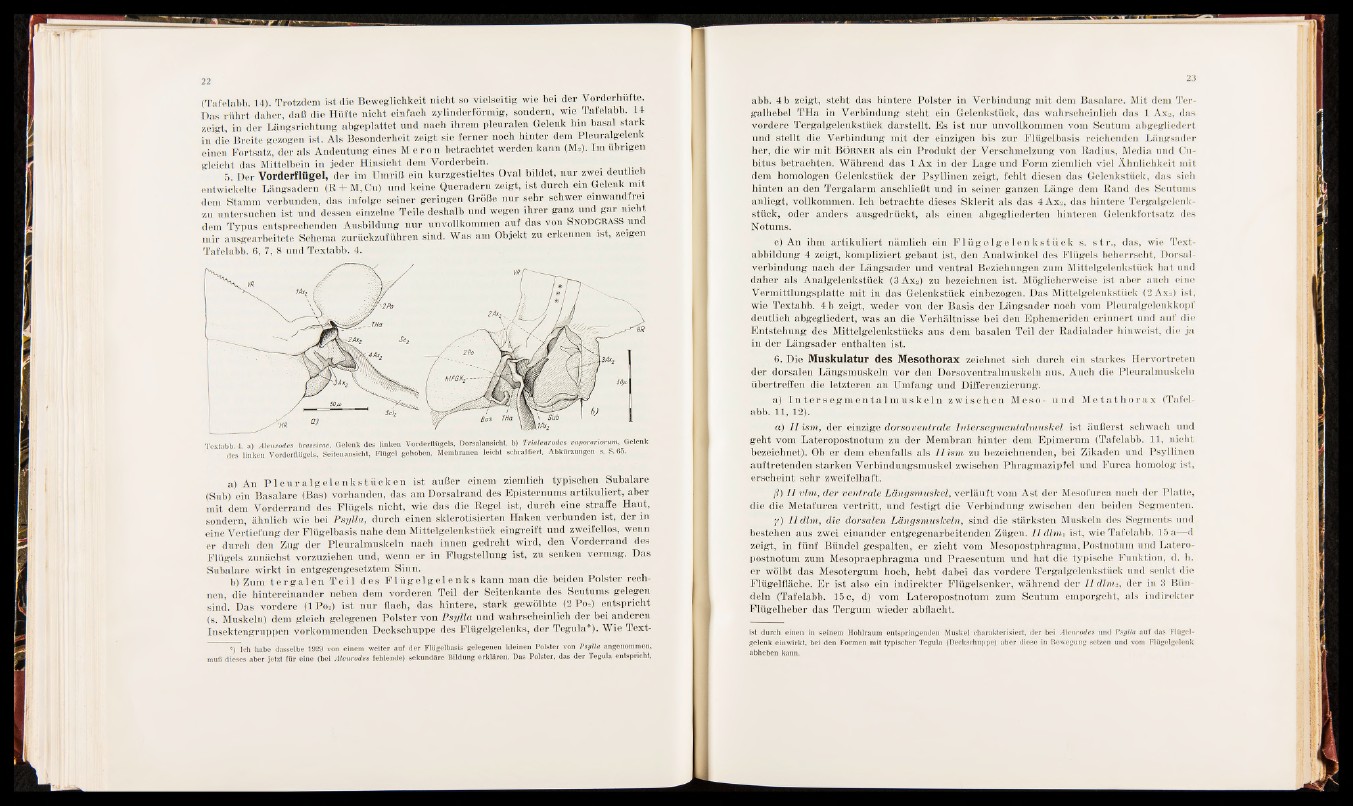

5. Der Vorderflügel, der im Umriß ein kurzgestieltes Oval bildet, nur zwei deutlich

entwickelte Längsadern (R + M, Cu) und keine Queradern zeigt, ist durch ein Gelenk mit

dem Stamm verbunden, das infolge seiner geringen Größe nur sehr schwer einwandfrei

zu untersuchen ist und dessen einzelne Teile deshalb und wegen ihrer ganz und gar nicht

dem Typus entsprechenden Ausbildung nur unvollkommen auf das von S n o d g r a s s und

mir ausgearbeitete Schema zurückzuführen sind. Was am Objekt zu erkennen ist, zeigen

Tafelabb. 6, 7, 8 und Textabb. 4.

Textabb. 4. a) Aleurodes brassicae. Gelenk des linken Vorderflügels, Dorsalansicht, b) Trialeurodes vaporariorum, Gelenk

des linken Vorderflügels, Seitenansicht, Flügel gehoben. Membranen leicht schraffiert. Abkürzüngen s. S. 65.

a) An P l e u r a l g e l e n k s t ü c k e n ist außer einem ziemlich typischen Subalare

(Sub) ein Basalare (Bas) vorhanden, das am Dorsalrand des Episternums artikuliert, aber

mit dem Vorderrand des Flügels nicht, wie das die Regel ist, durch eine straffe Haut,

sondern, ähnlich wie bei Psylla, durch einen skierotisierten Haken verbunden ist, der in

eine Vertiefung der Flügelbasis nahe dem Mittelgelenkstück eingreift und zweifellos, wenn

er durch den Zug der Pleuralmuskeln nach innen gedreht wird, den Vorderrand des

Flügels zunächst vorzuziehen und, wenn er in Flugstellung ist, zu senken vermag. Das

Subalare wirkt in entgegengesetztem Sinn.

b) Zum t e r g a l e n T e i l des F l ü g e l g e l e n k s kann man die beiden Polster rechnen,

die hintereinander neben dem vorderen Teil der Seitenkante des Scutums gelegen

sind. Das vordere (1P 02) ist nur flach, das hintere, stark gewölbte (2 Po.?) entspricht

(s. Muskeln) dem gleich gelegenen Polster von Psylla und wahrscheinlich der bei anderen

Insektengruppen vorkommenden Deckschuppe des Flügelgelenks, der Tegula*). Wie Text-

-.=) Ich habe dasselbe 1929 von einem weiter auf der Flügelbasis gelegenen kleinen Polster von Psylla angenommen,

muß dieses aber jetzt für eine (bei Aleurodes fehlende) sekundäre Bildung erklären. Das Polster, das der Tegula entspricht,

abb. 4 b zeigt, steht das hintere Polster in Verbindung mit dem Basalare. Mit dem Ter-

galhebel THa in Verbindung steht ein Gelenkstück, das wahrscheinlich das 1 Ax2, das

vordere Tergalgelenkstück darstellt. Es ist nur unvollkommen vom Scutum abgegliedert

und stellt die Verbindung mit der einzigen bis zur Flügelbasis reichenden Längsader

her, die wir mit B ö r n e r als ein Produkt der Verschmelzung von Radius, Media und Cu-

bitus betrachten. Während das lA x in der Lage und Form ziemlich viel Ähnlichkeit mit

dem homologen Gelenkstück der Psyllinen zeigt, fehlt diesen das Gelenkstück, das sich

hinten an den Tergalarm anschließt und in seiner ganzen Länge dem Rand des Scutums

anliegt, vollkommen. Ich betrachte dieses Sklerit als das 4 Ax2, das hintere Tergalgelenkstück,

oder anders ausgedrückt, als einen abgegliederten hinteren Gelenkfortsatz des

Notums.

c) An ihm artikuliert nämlich ein F l ü g e l g e l e n k s t ü c k s. s t r., das, wie Textabbildung

4 zeigt, kompliziert gebaut ist, den Analwinkel des Flügels beherrscht, Dorsalverbindung

nach der Längsader und ventral Beziehungen zum Mittelgelenkstück h a t und

daher als Analgelenkstück (3 Ax2) zu bezeichnen ist. Möglicherweise ist aber auch eine

Vermittlungsplatte mit in das Gelenkstück einbezogen. Das Mittelgelenkstück (2Ax2) ist,

wie Textabb. 4 b zeigt, weder von der Basis der Längsader noch vom Pleuralgelenkkopf

deutlich abgegliedert, was an die Verhältnisse bei den Ephemeriden erinnert und auf die

Entstehung des Mittelgelenkstücks aus dem basalen Teil der Radialader hinweist, die ja

in der Längsader enthalten ist.

6. Die Muskulatur des Mesothorax zeichnet sich durch ein starkes Her vor treten

der dorsalen Längsmuskeln vor den Dorsoventralmuskeln aus. Auch die Pleuralmuskeln

übertreffen die letzteren an Umfang und Differenzierung.

a) I n t e r s e g m e n t a lm u s k e l n z w i s c h e n Me so- u n d Me t a t h o r a x (Tafelabb.

11, 12).

a) I I ism, der einzige dorsoventrale Intersegmentalmuskel ist äußerst schwach und

geht vom Lateropostnotum zu der Membran hinter dem Epimerum (Tafelabb. 11, nicht

bezeichnet). Ob er dem ebenfalls als 11 ism zu bezeichnenden, bei Zikaden und Psyllinen

auf tretenden starken Verbindungsmuskel zwischen Phragmazipfel und Furca homolog ist,

erscheint sehr zweifelhaft.

ß) I I vlm, der ventrale Längsmuskel, verläuft vom Ast der Mesofurca nach der Platte,

die die Metafurca vertritt, und festigt die Verbindung zwischen den beiden Segmenten.

y) I I dlm, die dorsalen Längsmuskeln, sind die stärksten Muskeln des Segments und

bestehen aus zwei einander entgegenarbeitenden Zügen. I I dlmi ist, wie Tafelabb. 15 a—d

zeigt, in fünf Bündel gespalten, er zieht vom Mesopostphragma, Postnotum und Lateropostnotum

zum Mesopraephragma und Praescutum und hat die typische Funktion, d. h.

er wölbt das Mesotergum hoch, hebt dabei das vordere Tergalgelenkstück und senkt die

Flügelfläche. E r ist also ein indirekter Flügelsenker, während der II dlm%, der in 3 Bündeln

(Tafelabb. 15 c, d) vom Lateropostnotum zum Scutum emporgeht, als indirekter

Flügelheber das Tergum wieder abflacht.

ist durch einen in seinem Hohlraum entspringenden Muskel charakterisiert, der bei Aleurodes und Psylla auf das Flügelgelenk

einwirkt, bei den Formen mit typischer Tegula (Deckschuppe) aber diese in Bewegung setzen und vom Flügelgelenk

abheben kann.