flo la inai'tî,*^rèè‘*d:©rla o&bne., en baisse celle-ci, et fcoti

rètfre lé tout ensemble, ;

l’on est oMlf^de pêcheî'^ÉjbPtes'piëux # ’1301.moulin, Ld|un, barrage, etc^

e’est^-€lirëw^fe^>^^.'§;;v4^^®ë%on' • ne ^veuille ïpas pêcherAilà inainp;l|faut-|iéa|opr

ter la 'cfehnëf et’ se servir 'Mtfe^mtehlèmeni;« que l’on fe.it entrer ,<|iq^?lç 'gros

morceau du bas êfffië• ■géîfnïssKnt dé’'1 pcCpFfen,-; de -bouchon, êtes Demette, faço®4 Qjp

gardé teBénéfiee tLébèéi motilinetrf' -,

9^4w 8 l^ ^ 8 S < < ^ 6 i^ € ^ ^ p ô c h e h scmtoifehà la canne peut, »fwrçid eUe&eet

biëïircomp'tèèf^mhrasser tôusi#ëèr'%as possibles-; -Thème les pèufô dt^toles-, IXàQÏ'

qu’elle s’adres^prinêtpfepment aux barbillons êt aux poïssôns de fondpq^tpeu^,

en chkngeàntwlEBS^onS dë:g#tëseur, pêcher depuis le Goujon' jusqu-’à- ty^a rp e .

Four le'gros'poisSon,ifeâ^^ met jamais qu’urf hamejjhn *qaefar-le- moyen, on pepit

mettre deux h'afheb’ohs, mais daitê ee*eàs; il ne faut jamais escsheê’dëidéUiX majiàëR®-

diffërentesj ôâr lé ferrer n’étant pàMe mêm«lp«€r-toutes les .esphe%,#>t plus ou

moins -Bé'^Ëhtèsi,i-t-i,rdÈ Terrera où' ti^ ^ tô t où trop tard; 'pour,^ÿpe3àa|^^^m

de fend,gtyjfitk, pMlbarbiUm, Mte, civelles, /»fie, «te*, on -met une traînée-d^Uou

4 n“* 12, tdôsëièhêS de la »%laè manière. ^

^.u printemps* on,pêche avèmdes v„ers rouges gros et moyens 5 eh ^é^à.lu'han-

lëtte, au fromage de Gruyère, aux astjeptg, etc.; en anJjjEMhne^ lav an d e , aux

îpÉiéue#d^&S^^®Ç étc.qëtè. -

Quelle que rembe donfloeFfe serve,'-ihfeùt .savoir- lancer sa^ligne

dans Jfe ’eas ordinafrës'; c’ë’sft ce qui^feoùs allons expliquer;.-maintenant que

■ -neas’'avons passé» eh revue. lasphaMc

ife fliv a iït tem^É feut apprendre à la-monter':

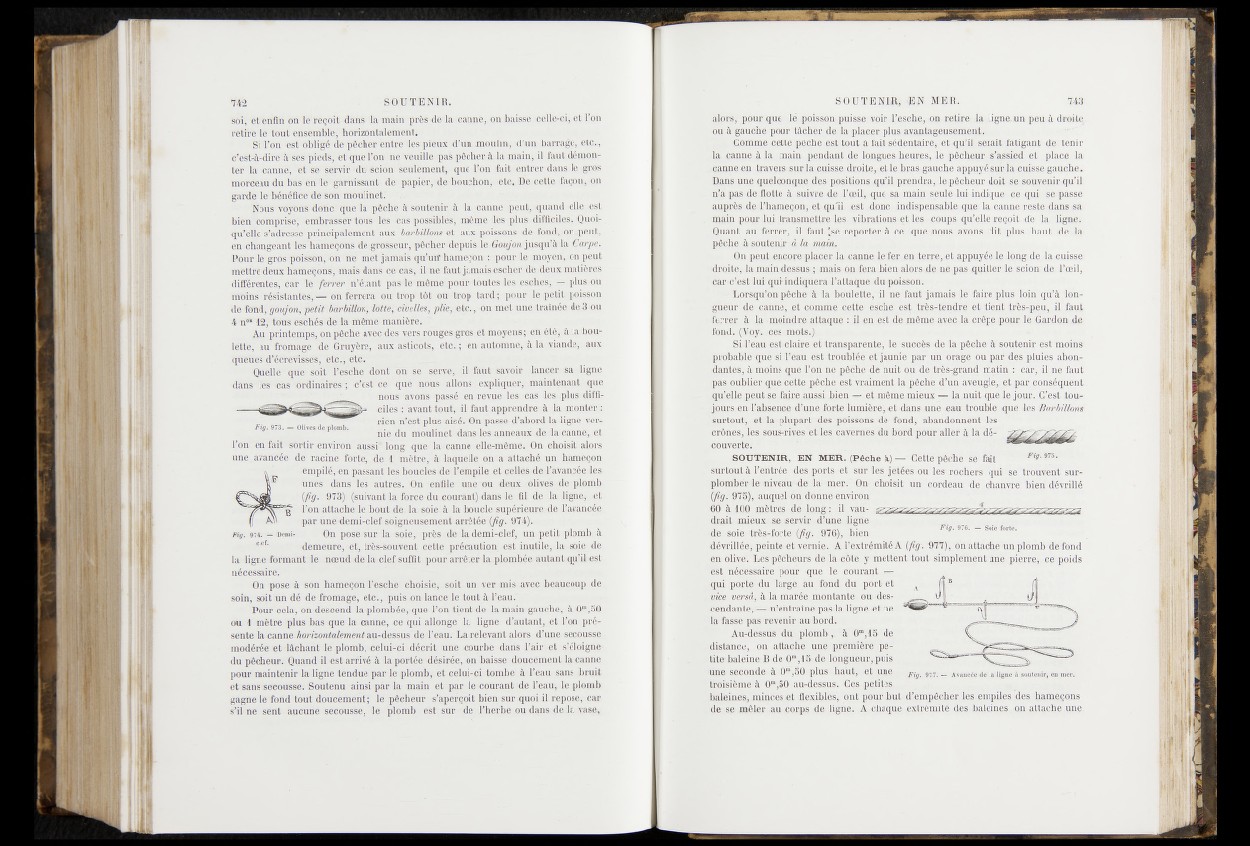

rien n’est pins aisé'. On B , Olives de pkfmb. ,. - , , , Ü Ü I d’-ahords-l,i ligne ver- . nià*cm moulinet' dans les am^eau^fae^fila^eame, m

I l’om'ën fait sôrtfr ùavfrôh' aussi* long que la'camhe;«pBSiHfemëqOn ehoîsii -alors

une,avancée de raefeè forte), de. 4 mètre, à laquelle on .a attaché un hameçon

empiléÿ-en passant e s boucles de l’empil^jS ddteà:de;abàvanq4e -tes

une§ dans les autres. Oh ?ènfiie une-ou deux olives dg;.'#lemb

(fig. 973$' (suivant la force du courant) dans le fil de la ïjigTSà^t, et

l'on attache le» bout de » la soie à là b ouc le sup é r i eur e de l’a van cée

par une demi-clef soigneusement arrêtée (figi

0n posë'sür la soie,-près de la demi-elef,; un petit p lom b é .

demeure,-et^ trèsTSouVeat eétte précaution est,nautile, la J8bj.e de

Fig. 874. tes De»i-

1 .,-elef. à ■

la ligne formant le neeud de -la-clef suffi t pour arrêter la.plombée-autant qu’il est

nécessaire.

fta’ pose à son fiàfeëçtfe ï^cfeé i 'eboisie/.soBt'un ver-mis ayec beaftéoi#P Me

soin, soittm dé de fromage, etc., pulsion lance le’tout à l'eau T

Pour eela, o®t descend fa-plinifeëe, que ÉôÉ tièhiSe la main’gauche, à O“ ,S0

cw 4 mètre plus bas que la canne, c e qui allonge la . ligne ‘d'autant, et â’oiftpré-

sente la canne bmvsonbsiémmt àu-dessus“de l’eau: ' La relevant alors d’u«§. secousse

modérée e t dlchaht le plomb, eehiSM .démit une courbe daûs l’air j.e| 'ï s’éloigne

du pêcheur. QuandiLestarîFivéà la portée désirée, ©a baisse doucément la canne

pour maintenir la lighië tendue, par i©.plomb; h t celul-èi tombe à Item sans tenait

et sans secousse. Soutenu amsi par la main et .par le courant de l’eau, le »plomb

gagne le fond tout doucement; le pécheur s?aperçoit Men sur^udCil aÉifoser ear

s’il ne sent aucühe seeousse, le plomb eàt: sur de l'herbe ou dans d e là vase,

alors, pour que lé poisson puisse voir l’esche, on relire 1%.ligne.un peu à droite,,

ou à gauche pour tâcher do la placer plus avantageusement.

Comme celte pêche est tout à fait sédentaire, et q u S |s ^ ?ait fatigant de tenir'

îâ ^mne à 14-j)Bai%-PjeHdastt ée lg^gupà ,®8 pèeheidril’à#S#d, et plae#

canne en traveÿà’#iy8^&^^g^^g^to, et le bras appuyé sur la cqjgçe gauche.

Dans une quelconque des p_Qsit|§ps q u’il prendra, le pêcheur doit se souvenir qu’il

•'i§!i paà-de indique ce qui se passe

auprès dej^h^xpefi^uj et qu’il est donc feÆ j^ ^ s^ J^ q u e la, ©aune reste dans sa

main ppqr lui ,tranamettJ?e tçs» ,yihrations- et Ijfe^n^oqp^jquoed-c reçoit »cfe, lad ligne.

Gluant au feri eim^lSl^mÆ^feëpdrtcppmÆne nous avpns dit plus, hau^td^ là

pêche à soutenir à la main.

p ^ n ùfiut .ennnyesnlan^rria'sfianùeitolér eù^.tftri^.Æt aDnuvée leiQng de . la eiiisse

droite, la mais on fe^abien^alprs^e ne pas quitter le scion de l’oeil,

car c’e s tiu i quMndiquera l ’attaipae du poisson.

■ Lorsqu’on'pêche h^fâHiotdette, il nfe faut ftïrtglBwWWfî iiu’P ÿ ^ F

■ aiiëTir de Muiue, e l'c b ^ ^ E K e |û ^ ^m ^ j;ivt*^oes-jéndrè ,il faut

“ û^ref à là re’attaque : jl afe^*,4feiBB^té'4l!iSfiete- -pniu1 lq^^Rdqmde

fond. (Voy. ces mots.) a

SlSi-l^ean esfehleiîp&'et transparente, le succès d e là pêehe à soutenir

. probable’que si Téau ‘est troubl ée’ et 'jaunie par u n '& e ou par Res pluies abçn-

j^jintCB,, d rmonis (jfyq L’on ne pêche "dé nuit pp^ç^très-grand !matin_: car ' ql ne faut

.pas oub’üer que .^ ^ fe.nMhe~est vraiment la pêche d’un^avgÿiglëjÆt par conséquent,

qu’ellqpéfdfie ^ ^ e ^ s ;^ j^içn^3qt-mêmg mieuxj— lâjjeSt»çnÿe-le jour. G’est tou-

’.'•jpurs en-i’ahisenee d’une forte Lumière, e t (fens jm è eau' tros^g que les Bwèiüon»

' suWqht, - et la plupâ|’f îdes poissons de fond, abandonnent 'les

^S êh p iâ e a sous-rives-et les^av^Sëÿ d u bord-potfr'aller à

^étïrafto?;.

SOUTENIR, EN MER. (Pêche à) —' Gette pèche se fait ~ m '

surtout à rentrée^desjports et sur les jetées.ou les-rechers'^qui ?dN,rfeSvei^s^B

plombèrde niveau def-h^mer-t On choisît un cordeau de 'c h a n ^H lé a f dlvrillé

(*jîg. 973), âuquêl 6n donne environ

BcHiBraBiat TmHMieBuBxW MseW aBeKrPvSiBrI WdÊ’uÊnÊefS Êlifmgn ^e ' I 'Fig, 976: w^sffè-fone. 7 d e t 4res-iorte {pg. 976), bien

dévrill^^ peinte et vernie. A l’extrémité A (fig-. 977), on attache u h jflomb dê fond

en'iKve. Les pêcheurs de la côte y mettent tout simplèmeht "Mê,- pierreasccpoids

est nécessaire pour que lë c o u r a n t.^ ,M

qui porte du large, au fond du port- et

ysgice versa, à la marée montante ou des-

cendante, — n’entraîne pas la ligne etine-j

-la fasse pas» revenir au bord;

Au-dessus du plomb, à 0m,13 de

distance, on attache une première petite

baleine-B de O*6,45 de longqeqr, puis

une seconde à 0“ ,S0 plus .naiit, et uqe

Fig, fêfL — JÉ^aaiCÉli de ia tligtie à soiitenii

;lîtfoisième à 0°‘,S0 au-dessus. Ceg^p^titcs,

haleines, miàces. et fiexibles, ont pqur hqt*..{!’empêcher, les empiles des liamqgons

de se mêler au corps de ligne. A chaque extrémité des baleines, qii attache une