624 PICAREL &1SMMEM

innombrables de petits mollusques qui .vivent suspendus, à la surface des flots, maisdg^fhéh'omène

n’est>pas eneoTe expliqué d’une manière certaine. Pour la'phosphorescence des poissons, plusieurs

opinions se font'jour îtçqauKmouve'que ' la nature n’a point encore ‘livré le secfet de fe

phénomène,;" ,

Oh a longtemps attribue la"phosphoreseenoe des eaux de' là mer aux débris de’ptrôgWnsWorts

qui flottaient dans les eaux. Cette ‘opinion; qiri hfest pas soutenable après' un instant de réflexion,

lorsqu’on-pense à l’énormité des’espaces simultanément'pHo&phoreBcentsYh-êfedlàit'd'ailleurs; à notre

point de vue, la.solution sans la résoudre.. Il fallait toujours "en revenir à cette 4tyqSs™ri‘’*xpr6st-i|B

qui rend ia chair du poisson phosphorescente ?

Ici je ne sache pas qu'aucune réponse , satisfaisante ait été faite ijusqu’à „ce jour. Nous en,

soïhmès réduits à I-explication'de Sganaréile': là chair/du boisson est phosphorescenteiparce

qu’elle brille le soir. Des recherches 'consciencieuses et délicates faites surfai pnglpboîhkceh'cé d‘es

eaux ont amené la découverte dp! quelques-uns des'innombrables animalcules qui fournissent la

lumière auxjlots. D’après Rig&ùtv ÀC-I le nqctiluque, inilvaire. dè Lamarck serait lünfüsoire qui

fotR^ait le, plM „de. ph^pborescé%Qe aux eaux.de Ig m .e r ;^ # r t» |ÿ yd f^ d i? ii^ i$^ ;P !^ #% 88nre

dont sont doues certaines Meduses, des Astéries, des îferëide's, des mollusques ipême, et nous

aurons une faibleddee dés ressources lumineuses de laf grande ruer. Mais toutes ~ces'découve®es ne

fbütjjji avancer d’upptts Ia^questîon de la'-phôsphofésc’éncê ïïes^pmssonsii laquelle, d’ailléùrs',' est

siti geherisetûn même ordre que celle des infusoires, médusesÿ.;etê.,iétc. i - '

Sp£^anzànÇ®k_sulte grand nombre d’expéÿiènÿêS'-sm 1g lumière de r.àwréfip p/iospèo-

rique de Pérou et Lesueur Vc^dré'eonnaîtïe que la source déjà phosphorescencexésidgjt Sans la

sécrétion d^unliquide-visqueux qui suinte à la surface des •organes. Si, même", on,mêj|, cette liqueur

à d’autres liquides,.^©eûi^yÇenventSdvirÉr plus tfir

observé le même fait au sujet (PunePèa/âGie, et Milne-Edwards a vu se renouveler-fa pllq^m-ores-

cenGe.de Ges-mollusques.

Quant à nous, nous ne faisoUMiuIle difficulté de nous rallier à l’opinion de Spallanzani et de

voir dans"lé mucus gélatineux qui revetle corps des poissons e l;ijun fWj-i (put la ligne lalér il fit

les pores dq la tête, là- source’ dé- là 'phosphorescence de'ceg anjuâàux.r Anséi’!n^e'jroûvc^^f.Juis &

rapport, esiéomplêtu opposition. avec M. Moquin'--'PSic(dn Jqiu, ^dalfs'-ld’itewire iieyd « tp à s

hésité à écrire que « la plupart des animaux lumineux paraissent maî'taês'âélj i'if^pn&|fmnwc ’m i,

commeles'vers .luisants de leur petit fanal. » ,Ctelm peut, être ,vrai dey féftisoir.e~s.ihnctiiiiniTasppptls

méduses, mais ne l’est, certes pas du poisson mort, le^kus,»Pbo^hnregcent^deJûimSghmj>ç{ueI, fin

écrivant sa phrase et*celles qui l’ônt'suivie, l’éminent professeur n’avait point songi

Dernièrement M. E. Dachemin vient de faire, à propos de la phosphorescence de l’huître, urne

découverte du plus haut, intérêt et qui.pourraii^o^ièiféBfMî^pîéSéîh'ithêtn^^iî^^^^S^pliBlàp«

rèséènt par lui-même, motu proprio. Mais, hélas!,notre-solution fuitdevant'nous ; elle descend d’un

degré dans l’écheilé des êtres, et ne s’expliquVpas.mieuX^Dçftir^cela^ ,,

« Qnant'à^é'V'er marrn,.dit*'M. E. Duchemiiï) Ilê%rdouhWiiM.çMviBliiro-mnl',. puisqu’il l’est

par lui-même,'et qii’ëri même temps il a le pouvoir d’élaborer, i.jf ‘g'emré'OB’vAW’a -Vv" çj* ni? f ' r $ tfâ u s si.

l’animablêverse unliqpiide sur’tSde ou telle partie dpujhuîtrë', et nous aurons sur son passage

. une traînée hiinineuse.'» :

Est-il .plus simple d’attribuer la lueur à-cemuejis d’.un ver.njicroseapjiqup ®ue de l’atffiibuer

mucus-,Mu poisson lui-même? ËvidemmenLhon. L’pn B?

peuvent-pas l’être,-e.t la question ne marche pas davantage pour- c e lf^ n fy ÿ h pas aTOTm^u’im.'pàs,

■gu contraire,1 elle recule vers h infini ment peÉit, oÙl’(ftâervàtron’é^nuffis.'âûre efdëlî^i'érfatiolè

de la vûe plug grà'ffâesV 11 faut attendre.

PHOXINUS CYPRINUS ou PHOXINUS LÆVIS. - 3 t |ï r 0ÿ. t é n o s 'commun.)

PHRT6ANE JAUNE. — Frigahe

PHYCIS BLÊNNOIDES. ^ ( f oyrMerlu barbu.) - -

PHYCIS TINCA. — ^Voy. Tanche de mer.)

p i b a l e . — que Ton 4ônp A Bordeaux à, la^ hampKoiè>j,v$s$M& .jptite.

ÇV.ej.,

p i b e ATJX. 0n-app'al{e-aiBsi’l'éâ^A%ütV/^ f e ' ïh è t .’)'

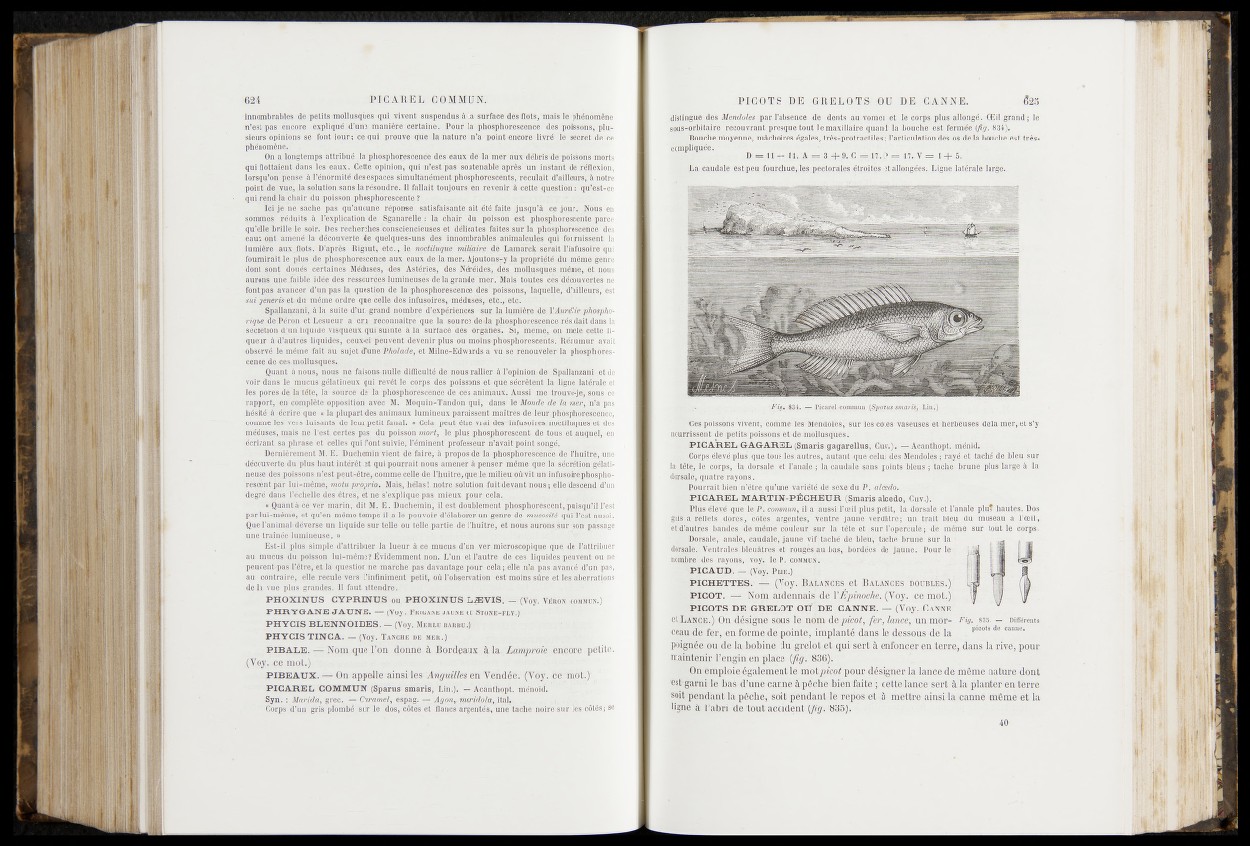

P IC A R E L COMMUN (Spâhas smaris, 'Lin.’ff '-^Acânthopt. iriénom/ f

Syn. -.Manda, grec. — Gatardel, espag. , r

’''''■"Corps 3’ün gris plombé s é r ié “dos) Côtés êt fl'aue^argéht'ésj'uné tache noiré sur cotés ; ‘Re

.P IG 'O T S ^ sG R E L O 'T S '(SMïNE. ^25

^jjtingpgjcies Mepdf)les,j,pan l’absence, ,d,e dents gUjVqi^Met,J,e corps nlmt^lqngé.. OEii grand ; le

sPi!l,3rPfhitai^^^^vrap<tTuresgue''tquf lemax 1 lmfo(ipm11d‘IOhucirp^Sst fermée {fig?83Jh,, J

^jhoncne.nîp'ÿàhnejmflenoirçs'égales, trè’s-prmyâplue/fl'ÉftrculïtiOTides oêÀ’e iâ bdifche est très-

cohîpliquee.:'1 * ^ -P =.il4-»y. A =r U. Pg^u.7,.rVt^ :i

_H„jLa;iCaudale est peu W’iç Jal^dlc Iad&e-, ■&

l ig . Sot. — Picarel commun (S p a ru s sm a r is , L in .)

*Ges po^^’fis"^MîàV,lchmmehles Mé3ndôlusÇ^^^®^côtes“vaséuses'ètîieiîbèuees dé-là mer, et spa

iicçiîÿis.seht déqy&teits.'’poîssî)ns: .ê ttdsjnacriiù squêsé

PICAREL QAGAREL (Smaris gagprellus, Guy*)?- — Ac^ùèiM^ménid,

Corps (dçv'cjphis ij.iK^to.ii'jdwyanpi ■», autant qur-m lui, di -> 'b [id-jlp1- raye et L'lêh^dj’çb^m-u®

l.iAtc'ti;, lf-'A-upi,, la 1lk',ï'ïÂÜ,îLl<‘1 I i ; i al ^lh^arln je -j.iii-.'poilits lïïiî^, h: a hfifbi fnhTplùs î

di’^pe, qjaïre - •;

^^E&urnul bi'rfrn.êti(i./i'ii,’iin>,' v;mefé de sexe dü-DhviïôSffaS^â

PICAREL MARTIN-PÊCHEUR (Smaris aleedo,ft@a#»: 1

. Plus élê^é que le.'Pj càw»îuni'il'.a|aussi I&ifephîsj.pétit, U dnisa'lr fi-I..inalB pli* iidu test Do,s

q?Sj^M&BP(]els d^RJv" fof ^ argentés", vnitn jauifo ^îdàtii , J®tiia4j W dramfi^urç®Ml J

ellaàuSPs.iîand^flfthiem( eotïlnuf’vui Jft”tf{e*èl isur'ljipv,r*ul( , dhi nMhe sui tjut le mips

iBjDorsat^-aÉalb/ càuqâïe.^niîe^fetpefie dë^bleh^OTffiSj^îîîiffiPlùi^KBH

dorsale. Ventràlesthleuâtres et rougèhau-bas’, ibordhês* de Ffàh^ i ^Mr le-l

nmMipMwSreyotà, voifle P. commu^;

PIC AUD. —,Ç?ky. P^e./V

PICHETTES. -ElVoy. Balances et 4IÀLANWA'^ornL'^Sj

PICOT. gBÇftiM ajdenahàMps'l (A~o.\ - W mihjta

' PICOTS DE GRELOT OU DE CANNE.

et,LÂN®.)tQn, désigna saùs.le nfflx de-aqo-/,■ mdr-(.yi a & a nifrén-ms

oeà^de-fer, en formede^pointe^impianté dans le^e.'A.fÿUv.fii' la . p1

p.qlgixéehoih.ae la.-htohiné, du gi^l^tjet qui sert en teire, dans

maintenir fetigin en glïihë- (^î!836). ’

■jjHQÀ eniplqfeégaloVGD.hlc.mrit n^J^ciu rn d ^ -u g ^ e ^ ^ anÊ e derinf me nahu’e dofit.

est garni’le"lihs d’une canne ct^ôolîe bien f.ute ; celtf'lêfflSt^seirl à la jfl,H*tèi^en’.l^r

suit 'pendant l^ .tek é :^0 3 Ij;J)feüdàM,'-lê-Ttepos Jed; S- ügfëftjré' a-insi.’la t>afflhë AatÀé^é’t la

Iigtie à TaBfi îde'tSô’ut'àEcbiÛenf