tiûques auxquelles Les poissons ont cpinflé J j e ^ ^ q n c e t t e histoire qu’à Aristote

c’est-à-dire trois ceivt cinquante ans avant l’ère chrçy,ephe,. Atàstote se non tente .-dans'pnEpetiinin

imparfaite, d«4istinguer oes animaux eu.poissons de rivière, marins., etÆaui&,nj^ M g L S Ë n g © 15^ ■

en ceux qui fréquentent la haute mer fit peux qui pas Jepa&tes. pn pcu^^fls.écalHavx

saxatiles, alépidotes, ''etc,. Depuis, dans, les temps anciens g tJÜ Ç à fcg fo ià moyen âge, nous voyons

d'assez nombreux travaux j ’irîàisipTusijue tous ne^ renferment qu’un"petit noriprçFffe feUapioiweaux

mélangés à de nombreuses, erreurs et à de grandes exonérations: .Massent lesi|â3^mgfts de Hwirt.

d’Elien, d’Apuleius, d’Assulei, d’Oppieu, d’Anazarbe, de §gjnt Ambroise, d’Ausone, d’Albert n

Grand, etc. ; aussi faut-il arriver jusqu’au seiziàme sj^cle, c ^ û à jd ir e ^ s g ^ ik m .Q ^ e n t .oùËpn»

rent Belon, Rondelet et Salviani, poùr $bxi,vex4es véritables JiMes de l’iqtttjiyolpgle. Belon g

Salviani donnèrent, chacun, de leur-eôJ^jmeritessffijM^an denes â ilm sj|J|p le premier, d Epiés l’ei^g

semble de leurs “caractères," et lë second,.müsspécialement p ’apwsles Tonnes éSKer^mffiTffipde-

let publia.une foule d’observatïonsîej; d% rleèheTcbes?iofi^ètles j l’élffirétait ddfihé, et bientèt n aM l l :

un grand nombre de travaux plus ou A ^ f e lm p t ^ t â ^ ^ s A n t ;Ottt; feïfi«MSt®É&Méfeid’Kffita-

vande, de J& n |to n xdeJ. Ray, de F. Wi-llughby, et jsur,tbut,d’,Artodi yui fut^’apti u i^ im é 1®

classification,•— dont la nomenclature est encore conservée; aujÿundqim','1— r ■ -,

fondée s is ria nature et la forme des rayons des nageoires, sut^j a-nature e f iC ^ 9 w»k 1<>uR * ' |> . .

chies, e tç ,;l^nais,,e'iiGO'te eo'mmeoes prédécesseurs.jlJaissaitlps cétacés réunis ,m\ po^-^uiu. JV, S

dans là première édition du Règne animal, avait adopté le système idiArtedi; mais, dans la seconde,

il tira ses caractères des nageoires anales {catopes) et de leur position par j Énrooict aux nageoires

pectorales, de-leur pïésencq, de leur-, rti v 1 s ion vm e ■leiu''ïïfîs^Tfr éf < fo™e£^^'3ÎV"--uh tihûri -

restee comme base des méthodes actuelles, -Li s ti n m \ qui sumieritpfi '■quLwmftJftBiiii n t ^ R j

ceu* de Klein, dè Schoeffer, de G ro n o v ^ ^d e STuster, def Tbranejtdé BrûfffiKh,fîm*jini)îui,l^^fcpoli,

de Bloch, de Gmelin, de Lacépède, qui donna-daimeflleurb'm^Kode-dSliiwïftlIl'l'qîïS®3s ipbns, dès!

( Hie tpuqùf, 1 K litbyofogic sysfun iln/u'o à f.iit'prt ■> 'rl'e-p ir.\i nn-*Si îuri haut dwi-e ’dfup< ru 11 11, j?

effet, c’érs t alors quê parurent Iesfjclassftîcati.ons de M.aQ?->Du-méfir,\'de De -BlèisÈvillevî e1ç|hr6eet*c|i

G. Cuvier ’ét Vafencierfueéi.jde M. Agassiz, etc?, qui- lébuitfiHO'ïifteffalk- placée1' sùrvdlfieMses pîe-ffl

temps peut améliorer" encore, St<qpe les efforts.-des- chercheurs d’edla'.eniwdonentt' udrf,,i jti

à simplifier. Puissent mis voeux a ce sujet f lret»ritendu--, |qniîilqù’f*à v rn i-d i^& lM i înuniuiPl 1 31

que-là'tendanca-de la science actuelle n e s oit toutdh-con'tr'atine.itrc:,

ID E f lp li-k ^ Iflu s , Heek.). — Tttaïacop? aBdT^Cyfmn4?-

â te s Ides, dodt r-HHe seuil espèce est iiftâgène^n Fr intP^feont-*i nifirn 5

ebfre%s GaŸdèïfe^értes Chevesnes. Les ftents pnàrÿrf^ifc'nes seules sbrvrpiSrTrr t 1

distinctif entre chaque espèce, etenooré':lêur''grâiidèiir’,>p;ir’ r',ifififit,t ûu'fniumeVip lliifdiS'ili.H5‘t;

ejîe être prise en- considération, c e q u i affaiblit bèaunou^I#^3i?et-é *âe®Ili •détbrninàtïon'' d’fipfSffi

aussi voisines s u r un semblable c^acïéPn

Ces dents sont sur'deuxrangs, c om n ïé ^ ilës,'d>(^GBfeves'[iès, cë^fti-tsé]if®'e-lfes%des, |ra-pï®fiiei

coup, des G'ârdons, maistjestsrapproclfe_âes Rotengles. Cependantli-s.denls dis Id eW o n fffM l »

dentelure. Quant à les séparer des Chevesnes, on le ’p eu t^ arcb^ e^ràînS l'éeM-iïd’edaTis H R o dent

-de plus, trois, tandis que chez les autres espèces, ilt-n'y etf’a tj;ue deux'^.cufqpse®OTaors, chez

tous. •

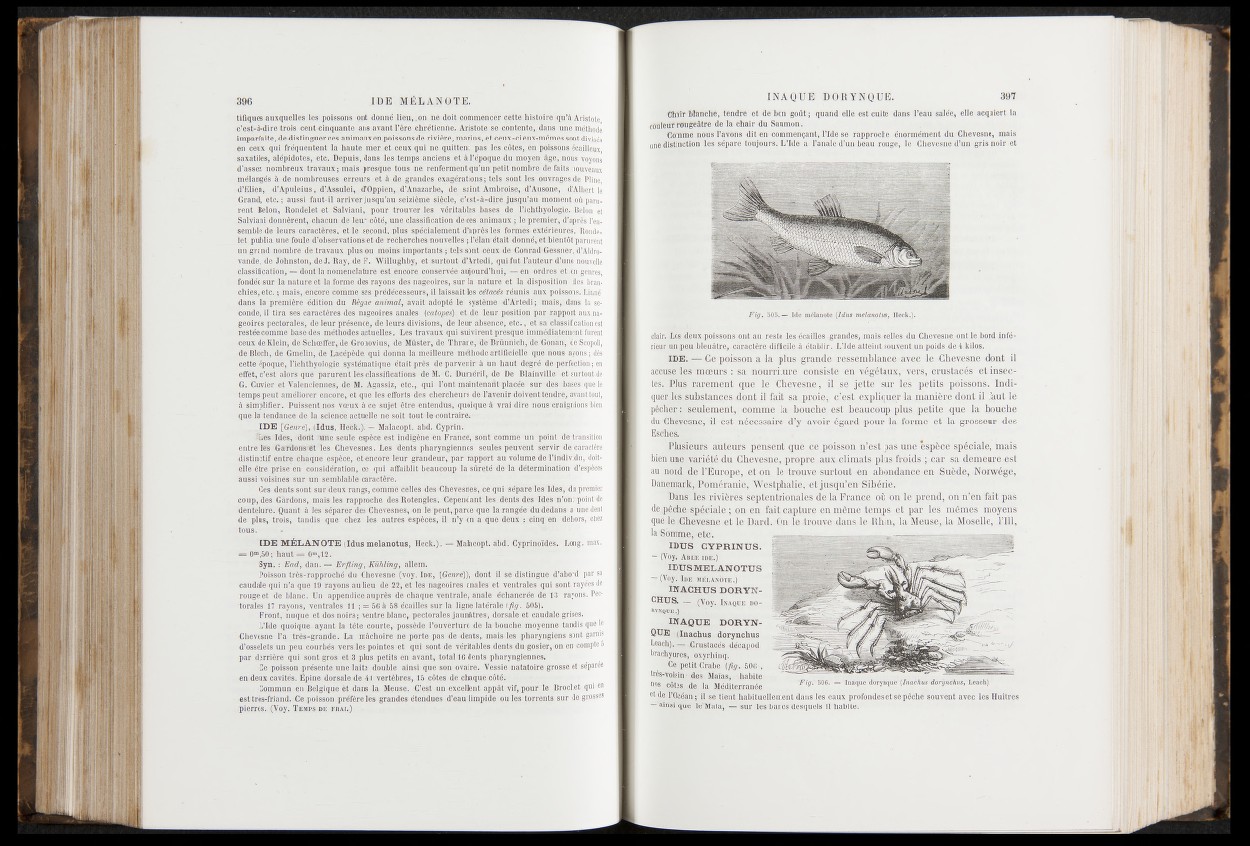

ID E M É L A N O T E (Idus m elanotus, Heci.')^-^-Élil'aefpi'. ab'(ik-t!ÿprin5ïa‘es. Long^â^.

=£ 0“ ibO -rb a id t^ '# “, 12 É

Syn. : Ead, dan. ErfUng; Kühling, atlerff. ,

Poisson très-rapproché Uu Chevesne (voy. Ioe, (C$n.fiëff, tjfbîlt'”il1 se distinjfùtMpsbord Jgïr 4_

caudalb'qai n’a qbeflSl rayons aal'ien^të^22, et les nageoires anales“et ventrales qui-son^ay-.-^

rouge eE’d'e blanc, ün appendice auprès-de chaque_veütral6,réflârle éhhàncrée'dë'fiï^rayons, Pectorales

17 rayons, v enttales-ll ; =^56à-&8-écài?ll® sur la lignèdatéfâl'e 1/îÿl'SOb)'. .

Front,' nuque et dos noir»; -ven.tr.e:blanc, péctorale'sjaunâtres, dorsale et caudale grises.

L’Ide quoiqae-ayant la-tête courte, possède l’ôüYèrfeürB' de la bouche moyenne talldisfcë Sj

Chevesne l’a trés-grapde. La mâchoire ne porte pas de dents, mais les ■ a t p |sîs

d’osselets un peu courbés vers les pointes et qfti sont fle .véritables: poster.

par derrière qui sont gros et 3 plus petits en av'antj total 16 dents pharyngiennes.”

Ce poisson présente une laite doüblê’aiosi que son ovaire. -Vessie natatoire grosse et

en.deux cavités. Épine dorsale de 41 vertèbres, 15 côtes de chaque côtéf

■Commun-.én Belgique èt dans la Meuse. C.’est un excellent appât vif,,pourte brochet

esttrès-frtànd. Ce«.pcû»sen préfère les grandes étendues d’éau’llmpide oit les torrènts sui*|S$ppàse!

. pierres.. (Voy. Temps de

-Cftâtr btettclïè, têndt# 1 elle acquiert la

de la «amr flti SàiSïnoa ?

^ f f n ï i i i e d i t ei^fimmf^çaiFfJîyde se*’rapp^Me-énérroément du Chevesne, mai»;

i.nculsUin'üoti'lefsjpdie'ttaqoHr» ' l'file* JM p d L ijK m ÿ tJ tf sonu», w ï t

clair. Les de lUjlJXij.s-iÿjib ont auj f fà U les f cailles gt'imlcs, 41 jûji^u: lie^ctlu. Chevesne ont le bord infé-1

rieur un peu b^uâtre,,nuuu,hni difficile à établir. L ’Jde atteint souvent un pe^ds de 4,IsjIojî.

ID E . -ë îteo - p o is o n a k 'p lu - "raijeJc î t tHBwMW a f f l a d Mit. il

in«- ‘-a1 n tu u n liiiP ‘l ia iiH '4 1 1 i“i l " ? n 8 t?^|

M ^ p jja r e im 1 ’ il tn»tAVjt^ sS ^ . ‘ïmli-l

iIutr^Myi%\Lây;(,'>^ç((jiil c x t i l i n u e i C T

pêcher : seulement, comme la bouche est beaucoup plia, petite que la

du^O'if^e'S'Qe-, iil^s%tîéWÉ5àiiP^'dîy fei^pine) et 'bn£^wfl»w»cloil

C -M W

ïhE so iiiN >f ^1^ 0 n a î-’h d ,p.i- m ? î s p ù (M-îfé c ià lb /ïi^ a i»

In Ji .im rjv a t n .té d u diey p sia.^ , ,p r,o p re a R x ^ li .r j i^ s i^ ij ^ jlÿ riifJ')> ('.ii ,yu,d<-nirjirê^,-3,l

au n o rd d e l ’E u ro p e , e t , o a le tro u v e s u r to u t e n a b o n d a n c e e n S u è d e , N o rw é g e ,

Dainramik .|W)®i^î>aùi e.

im O ? 'ip iv Ç ti r'eV g P p lr iiS f y ra n iv tifc' 1 arFt1.j^ r tS D 68i R rlP.*premy D i a l s n I

ilëiLiifi'K^^uAiàale :^,Qjn-l,n]3L.6it.caniure en même iDoinît I

quë le Chevesne et le Dard. On le trouve dans le Rhin, la Meuse, la .M()\eÜ(i..^t|ll-W

la ‘So'MfÊfejQiei. -

ID U S C T P R IN U S .

~ S |A iA iSe.)

ID U S M E L A N O T U S

~ IOË MÉLANOTE.)

IN A C H U S D O R Y N -

CHUS. -~^®Ôy..JÏNAQUE DP,-.

IN A Q U E D O R Y N -

OU® (Inachus dorynchus

« ■ I -Crustacés décapodj

Célpetit Crabe (/îp. SOC-,

‘S S B j Ifoïas, habite

i Iliaque dorÿïiqiiè* {Inachtis Ldorÿnehus\' Leach).

et J I rocéàri n se tient h a iW ® ornëdt dans les 1 àuxlpronndes et'sAp’êcbmsquvént avec les Hultrfs

~~ ainbi qjïe lê’Maia, ^--‘sur l^ iM l^ ïl e S l(f8e]s-i!lrthabltè“."'' ’