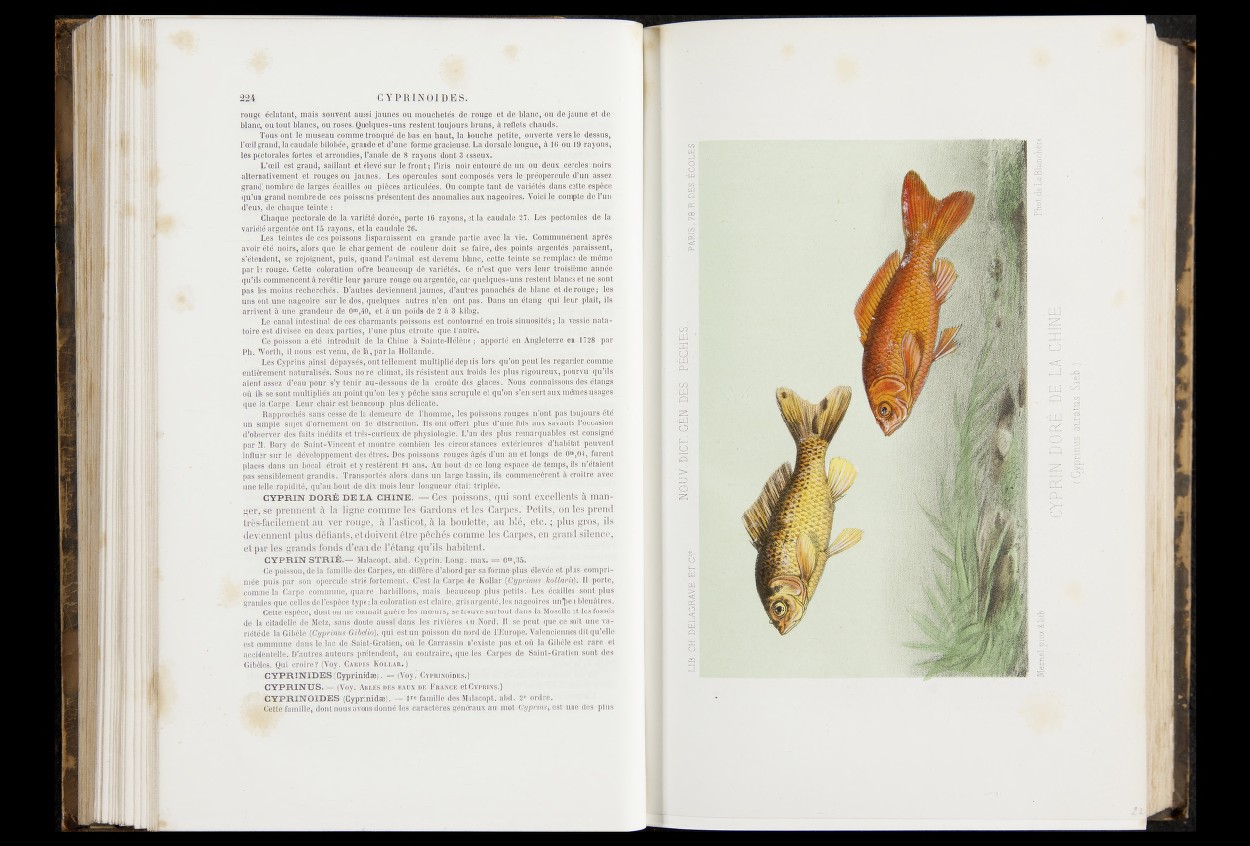

rouge éclatant, mais souvent aussi jaunes ou mquéheté.s dg„ rouge et de B la nC jiîB Â Jp iifté t §11

blanc, ou tout blancs, ou roses Quelques-uns ^restent toujours bruns, à,reflets çhaudg. ,

Tous ont le museau comme tronqué de bas eivbaut, la bouche petite, ouverte vers le- dessus,

l’oeü grand, la caudale bilphée-, grande et d'une forme gracieuse. La dorsale,longue, à,16ÿdu*l9 rdyorfs,

les pectorales fortes ebâïtS3W # er f h ^ l e de 8 rayons" dont 3 .osseux,

. -L’oeil est grand, saillant et élevé sur le front ;,l’iris noif entoprê d o u n ou deux .cercles.",noirs

alternativement et rouges-ou ® m e s . Les opercules sopt .Composés vers le préopercule |djqa assez

grand; nûfnbre de larges ecaifles. on pièce^ ljticjdégSi .On compte tant de variétés dansïggtte espèce

qu’on grand nombre de ces poissons''présentent des ap6m,alies aux nageoires. Voici le^ compte qfel’un

d’eux,'de chaque teinté ■

Chaque pectorale de la variété dorée,( porte la; caudale; Les -pectorales de- lavariété

argentèe‘'qnt,15^rayqns^ etl.a caudale 26.

1,__.Les teintes de ces’poissons disparaissent en grande partie avecpu. vie. G^gnaunément- après

avoir été noirs, alors que le changement de couleur doit se f a i r e , p . o i n t s argenté,s paraissent,

s’étendent, se rejoignent, puis, quand l’animal est devenu blanc, cette deipte se^,rapiécé;degpiême

par le sr,oi®é-.Çette-coloration^&e beaucoup de v a ,rié të s .I^ n ’qstjuue-versdegr^ta^i^ïngipnnée

qu’ils commencent à revêtir leur parure rougé ou argen.tég, car quelques-uns restent blancs,eîipesiQOt

pas les moins recherches. D’autres deviennent jaungs,-,d’autres panachés -d|Jil&Q.Ç ^tdeÆougÿ j jljg

uns .ontune nageoire sur le dos, quelques autres,, jj’qn, opt pas. Dans un étang,;jqflypiir plaît; jiff

amverit à une grandeur 'de 0m,40, et.è.dupoidâ dê 2 VârKÏÏog.

5!f '3 8 canal intestinal de ces charmants poissoha • st contourné en tiuis sîmM8ftës:^^M^M.ata-

toire est divisée en deux parties, l’une plukretroite qiîe ï,autre.

Ce poisson à été introduit .de la Chine à Sainte-Helène /'ap p o rté en ^nglgteqre par

Ph. Worth, il nous1-est venu, de l a ,p â rl a Hollande.

Les Cyprins ainlafdépaysés, ont tellement"multiplié depuis lors qu’on d-u^çq^nnie.

entièrement natifralisés. ISousnotré climat, iis-fésistent au?ïrüiih le- ] lus i tffijuijjux, ]|OjirvuT-;iii'i|,s

àÉfef%sez: S'ôta "pour s*y tenir Sra-3^suus<ae là 'e^offte d>s ^ a re ? v ^ jK 3 p u iii.ii,'--|i,i-- des étangs

où ils se sont multipliés aii-pioînt qU’oti'Ibsy p èche! s a h w ru j m l i '"1 Jj&k.

que la Carpe' Leur* chaÆest’beàucoqp plus cfelicatç. ' ’

RappfochSS^affs’oelffiede la1 dëmeuïe de l’iiohimt; le'-, 'Ui|jef,’|-fl^ it|'i î r S j^ i i i ^ - t t 'l c

un oimpie sufet u orMuiênt dû de di^t¥àctio’n'.~ ïls-oiii'lnffM!r l]Tff--nr

d’ohserver des faits inédits et'très-c3Bèu’x%éipJ%'sî6lb'gie 'l*urn"TliVpuTt * r ^ ^ s r . < <in^i- ne

par M. Bory.de Saiht-Yùfcent et- montre CTimBi'OnlîeslfêScfisfaBees1 èmSjWïra^ÎMb'n-at’tp'mveu.t

Influer sur le .développement des^êtcesa-Des peissonsCrphigés -âgésdium an r fÿ ( ^ s J ^ î( ^ P )T - ,*ffiajon,t,

placés dans un lu» il eltmi et \ ir-dèient M un. \Ciluu1 dv'n lone-.e'-p n oui temp» iis n.tti.iTnb

pas sensiblement grandis. Transportes alors darjatênilarge-l/cfisiu•’1flhTenmiji fru iflw n um r i \n

une te llerfap id itéq u ’auBout ,de. dix meisleufr%ngüfeur;étaîtîtripiée!.t‘ !;'-1

C Y P R IN D O R É D E L A C H IN E . — "©elçsfpMcttféf q u i ^ â t ^ e x t e lw f e ^ . 't a a 'i i -

gêr, se -prennent à là ligne, comme les Gardons et les Carpes. Pelil

trësrïàciïëmeht au ver ronge^fir J’asjlvôl, Jfl‘. .m -to^jtihj.

dg^éajné^t plus-dpflants, et doivent èiregscnjp gp^feeles^Ct^pe^, en:

et par léségrands, fonds dleatpde l’ étang^ quIIl^habiteTrk .. I

C Y P R IN S T R IÉ -.— Malacopt. sflfdl Gy.péfflÆtfffg-. max: =Sf‘Wïfig&' H

Ce poisson, de la famille des Carpes, en diffère d’abord par sa formetplus élevée .et plus compri-

xnee, puis par son opercule strié fortement. Ç’ést la Carpe de Kollar (Cyprinus Jcoilam)-. II porte,

comme la Carpe commune, quatre barbillons,, mais, beaucoup plus petits Les écailles sont plus

grandes que celles del’espè'çe type;la coloration est claire, gris argenté, les Mgécwres'un^ieqbleuâtres..

Cette espèce, dont on ne connaît guère les moeurs, sc.trouve surtout dans la Moselle et les fossés

de la citadelle .de Metz, sans doute aussi dans les rivières du Nord: Il se fé«tjj|jji& ce soit une variété

de la Gibèle (Cyprinus Gibelio), qui est un poisson du nord de i ’Europ.e. Valenciennes dit qui clic

est commune dans le lac de Saint-Gratien, où ie Carrassin n’existe pas .et ofi la Gi-bèle est rare et

accidentelle. D’autres auteurs prétendent, au contraire, que les Carpes .de. Saint-Gratien sont des

Gibèies. Qui croire? (Yoy. Cakpes Kollar. )

C Y P R IN ID E S (Cyprinidæ). —ï'tYdy rfeparaoiUES. )

C Y P R IN U S __ .(Yoy. AblEsjdes eaux du Frawce et -*

C Y P R IN O ID E S (Cyprinidæ). — l re'farfïillë"deê Malasopt, abd. 2 « ^ S® fl.^ ‘

Cetté famille, ddnLnous avons donné les caractères généraux au mot Cyprins^ est Wè des plus

LLB ' D f iB tR A V F . FéT Cle PA R IS 7 8 R M , E C O L E S

NOU;V. D.ICT. GEN. DES PECHES .