des Homards, Langoustes., Crabes, Mayas, "des Congrès,-'des MurS&es, PâgelS,

Trigles, Rougets, etc. •

NASUS (Ghondràstoma). — (Voy. NaseAj - j

N ASUS CYPHINUS. — (Voy-. AbleNase.) —:

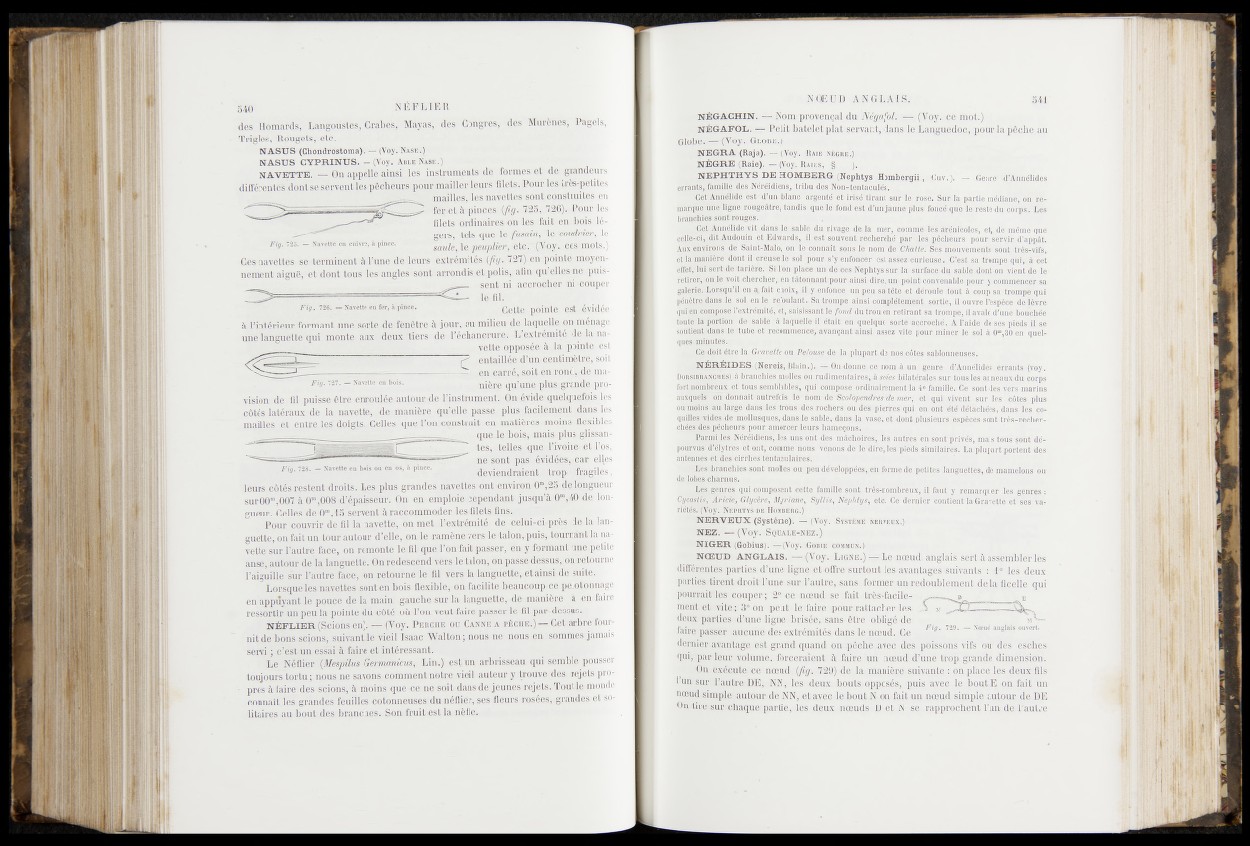

NAVETTE. — On appelle ainsi l'es instruments de , formes et de grandeurs

différentes dont se servent les-pêcheurs pour mailter.lejirs filets.-Pour, l-esw^iiès-petites

mai U ci, >îes navettes soq-L(construites en

fer e tà -p in c e s^ ÿ - -726, 726).qffQur les

filets ôrdin,air,esî©b lég1-' fait en^bois lè-

B g e rs , tels que-le fùsairi, l%:%ouâpier, le

Fig.nS. - NavetLecn cuim, à pince. " ' l e ' ' ) 6 t c p j J J p » l ( ^ S » i p t S . )

©es navettes "^terminent à^fune de leurs extrémit^f/îÿ. <7S7> enipointasmoyen-

nement aiguë, et dont tous les anglesfsènt arrondisielupolia,, afin qu.S&^ng^puis ■

sent» rg» ®ocri®sber ife^wpBr

Fïg. 7Ï6- -N av e tte en fer, à pînce. , : ^ (G e t t e p o i n t e e s t é v i t é e

à l’intérieur formant Une sorte-de fênêjtre à jour, au m il^ ^ ^ |s ^ .^M feM § ^ P 'g e

une languette qui monte aux deux'Viers ; de l’échancrure. L ^Uun^ljjâ^slwicii

, vette eapagpe* à la^ppijimi est

^ ^ e a ^ iitté e d’un«G||-|nS}|4 soi l

—i en carré, soit en rond, de ma-

— Navette en bois __ 7 T,lP.W ^ai.iaipft. n l ) f S j ^ ^ W . y rO •

vision de fil puisse être enroulée autour-de l’instrument. Qniyide quelquefois [gg

côtés latéraux de la navette,. de manière qu’ elle passe plus fac■ ijçrnml- dans Les

mailles et entre les"doigts. Celles que ront-eqnstrüit en matières moing^xiblgs

■■ que le bois, mais plus glissantes,

tel U d s q u a ^ q if ew ® |‘r,

WÊtaÿ^iyf^- pa^,.évidcY'~'fe®d|''

F§:JW .- Navette eh "bois ou «n _ "j deviendraient trop fragiles,

leurs côtés restent-droits, le s plus grandes navettes ont^èivkon 0m,25 de longue-ur

Isur00m,007 à (T,008 d’épaisseur. On en emploie cependant- jusqu’à 0m,40 dÿ lon-

gueur. Celles de 0“ ,15 servent à raccommo.derjes filets fins.

Pour'couvrir de fil la navette, On met_d^xtrémité; de celüi-ci-près de la kn-

guette, on fait un tour autour dü|e,j>n- le ramène vers le -talon,, puis,, tournant la navette

sur l’autre face, on remonte le fil que l’on fait passer, en y formant uneipetilc

anse, autour de la languette. On redescend vers le talon, on passe dessus, .on re tourne

l’aiguille sur l’autre face, tm retourne le fil vers la ïângûetfé, etâinsi de suite.

Lorsque les navettes sont en bois flexible, on facilite beaucoup ce pelotonnage

en appuyant le pouce de la main gauche sur la languette, de-manière à e « a ire

ressortir- un peu lit pointe dû côté où J*on veut-faire" passer-]^ fil

n é f l ie r (Scions en). -— (Yoy. P erche^ où: Canne a pèCHE^5^j§lfeSrbr&our-

nit de bons scions, süivanUe vieil Isaacr "Walton; nous-freLnausien '-sommies -rainais

servi • c’est un essai S faire et Intéressant:1 „

• Le- Néflier (Mespilus Gérütanicus f. fein J est un arbrisseau qui Semb^réusser

toujours tortu; nous ne savons comment notre vieil auteur $jferouvepd<î4 BSj ejppro-

pres à faire des-sçions,-à moins que-ee ne-soit dans de jeunes rejetsvToutfc|pnde

connaît les grandesIfei^igf^^tonneuBçs du riéflièpyses dleurs >rpséesj .gwiides/et solitaires

au bout des branches. Son fruit est la nèfles-*-!

négachin. —ilJqinipr-pvençal du* ce mot.) ;

N É G A F O L . — P e tife -b â tele t plaL servafcb, d am s J e L a n g u e d o c , p o u r -la p ê c h e au

N E G R A (Raja), Rais nègre.)

N È G R E (Raie). -Ijliipyi Raii-:|, S.

N E P H T H Y S D E H O M B E R G (Nephtys Hombergii, ^C u v ^P— Genre - d’Annélides

Cet Annéiide \ st • d’un fi lanc argenté el irisé tirant sur le" rose. Sur la partie médiane, oii re-

raai^PfjîfçiH'gne rougeâtre, tant©} (|u§,!i®fon"<rell'd'uht^dae'j®?s', fogeWq'uM^6sl^iipcolÇs. Les

Cet Aiwcffide vit dans le sable du rivage de la mer, comme Ms: arénicoles, et, de même que

Audouin el ,E4 v â r ^ u U s l poioe;servir d’appât.

Aux environs de Saint-Malo, on, le connaît sons le nom de Châtie. Ses mouvements sont très-vifs,

et la manière dont fl oreiise le sol pour s ’y enlonoer est assez curieuse. C’est sa trompe qui, à cet

effet, lui sert de tan-ère: Si l’on place un de'ces NephLys sur la surface du sablé idont on vient de le

retirer on le voit chercher, en. lâtonnant-pour ainsi dire, un»-point convénaMéÿiÿur y commencer sa

galerie. Lorsqu’il en_ài.fai-ii choix, il y enfonce un peu sa tête et déroule tout à. coup sa trompe qui

pénètre dans le sol ;en le refoulant. S i trompé ainsi ( empiétement sortil, il ouvre l'espèce de lèvre

j ù en compose l’extrémité, et, sa sissant ie fo n d du trou en reIirant sa trompe, il avale d’une bouchée

tonte la portion de sable: à laqueltd-.tl était eh q delque sorte âééfoehé A l’ai de de ses pieds il se

-lût nt daffs h tuhe et recommencé;avançant ainsi assez vite,.pour miner ie sol à 0“,30 en^gnpS*

ques minutes, v

Ce doit ctro la Gra v i lie ou Pe lo u se du ! i plupart de nos.côtos sablonneuses.

N É R É ID E S (N ereis, Blain.,.).,— On 'dodu i o m à un. genre, d’Annélides errants (voy.

0 lifsianiVNC iss) à;^i«e^,<pilles^i^udimentaire§^^^i.'bilatérales sur tous les anneaux du corps

fort i f ^ | ^ 11 tous semblables, qui compose ordinairement la 4‘ mmi‘l]PP^Wjut'-u‘^ V f^

1 u; moins au large dans les trous des rochers ou des pierres qui en- ont été détachées, dan s les cîié

-te saÆteudanSrlatvâaél eLd(iJil1n]iiMi'ji^ ^ ^ ft(»^ ?w t.^ ^ ^ !h eY i

i bées desypéchieurs pour amorçer.-l

uiisjrntTgSj rui?( l'pjr< H Anf pi nMuii-,

i |& ^ s S ’#yLres et ont; comme nous venons de le'dire, les pieds similaires 1,1 .piup.iVt-^ïtfhîfrllç-,

i-

Les branchies sont molles ou peu développées, en languettes, de mam ê m ^ g ^

de lobes charnus.

Is t gent-es qui composent cette famille sont Irès-nonibreüx, il faut y ic

'aT' B ! W <TWr mPVfi I

'l'Sés'iip'oy. Neputvs de IIomberg.)

N E R V E U X (Système). — Système N È î^ te .)

N E Z .

N IG E R (Grobius). IfpJUyàjà Gobie commun.)

NOEUD ANGLAIS. — 'Le u.df a b g l à assembler les

(lillcrenbcs parties d’une ligue et offre surLoul, lés-avantages suivants : -1° les deux

parées tirent droit’l’une sur l’autre, sans .fSfcmer iun redoublement de la ficelle qui

pourrait Ies0ç.O'uper "2° ce noeud se .fait très-facile- = J-n_ i ^O W ^ P ? r ;.

ment et vite ; 3° on peut le faire pour rattacher les 5 îi

deux pa®:éi|ti:l’mie ligne b n s é £ ^ ^ ^ t r e obligé;;dé'(

faire passer aucune des extrémités dans lenmù® Ce / F 19’ ,29'H B 3 ansIals 0l" eit

dernier avantage est grand quand on -pûelie avec des poissons vifs ou des esches

qui^-par leur volume, forceraient à fapë sua noeud d’une Lrop grandeïdimension,

i' On e x é e a ^ p e .aoe u g n ^> .7S 9 ) dt9§Ë8 manière suivanLe : on place les deux fils

1 un sur l ’aufce D®, Ifti'', les deux bouts opposés, puis avec le bout. E on fait t|ii

n ^ ti^ ^ J le ia u to jjïid f e S I ^ e t avefo J t ^ p À ^ on -fait uni i^oÿttd simple a n to gm e DE

©%ftïrè sur^baq»ùei!f)a;Etie^l1|Si<id.Qnx noeudsfeDM^Sa^^aipnrocbent l’un., detakiit.;e