logues. Une ligue, attachée à cette balance, permet/d^li. descendre

fondeur convenable. Lorsqu’on laisse les'Caudrëttes seules;' on loe*Sïuriit d’^ë^çrale

qui maintient les’eartiès à fô'sWKice de l’eau, Lê‘s .pUiUes^K. fi^çt ont emgî^êr^l

9 à 10 mîïïMè’tres

Quelques pêchons rn.dclîltf’&ty efws^frjne^êh^s-h'l^ir>e, afin d’empêcb^l^'^êor-

aelettes dg^Bp^aidnÿpjfôtQinB^r sur la Cowérettetôftffii'Pfâg. 4 ^©Vçi; dé faire fuir 1 »

animaux par leur déploiement, quand r ^ ’^ tv e Fengin. A»Sgt effet. IgT&OffdcIeLte-' *

|suspension sont attachées;à"unmfeelle d e'0mÀO 4 Om,60rtepEflj^1§ f l a t t e , la-

raddlë^en ^s’enlevant, tient-tes ootfeâltettes fendues'.

'Au est" "ëtephé ^nfeTfràgue tte

d’un demi-mi' Ire ^jjwu'ptè^à. 1 AiÆ'^^Egpnrré

UÏ(i.iaauell& est fryc-U à

I la surfec.eidnJt’.eau. -

■ »TPdur -neft.ëfcjgêohe^ fèjïtevqti'e

nbii^^S'ans-démrp, i Li-grando

que le-Sveaux que

le soleil soit descendu ^

eügins“d'dtei}jiit «fr

r eux que n()ns''çeri^rIV"de4Wÿïilïrè7 J'Æe,

[taiim; Uni est de«

Lanets ; jl|Rsqffilmq*litfiO» par«' qiK^ji ame^( $ $

forme de poche, est couvert par de^fiplfe^onjr-

d«esd'un bord du corcteià ütjjtrriftorijrAantfcqij'iMe

Lune trame à larges maRte^: laquelle on attache

Iles app.Hs^do pojss()risMi’Ai'

I viennen l le s at ta quer tomb ent à traver s ce s grandes

mailles dansaiei6ig|^quÉùd^n^ë^etè<f^fe,4ips’em -

hairassiuit (luis < es.hte-l-raigAeissiuv

vent s’échapper [fig. 144)7.

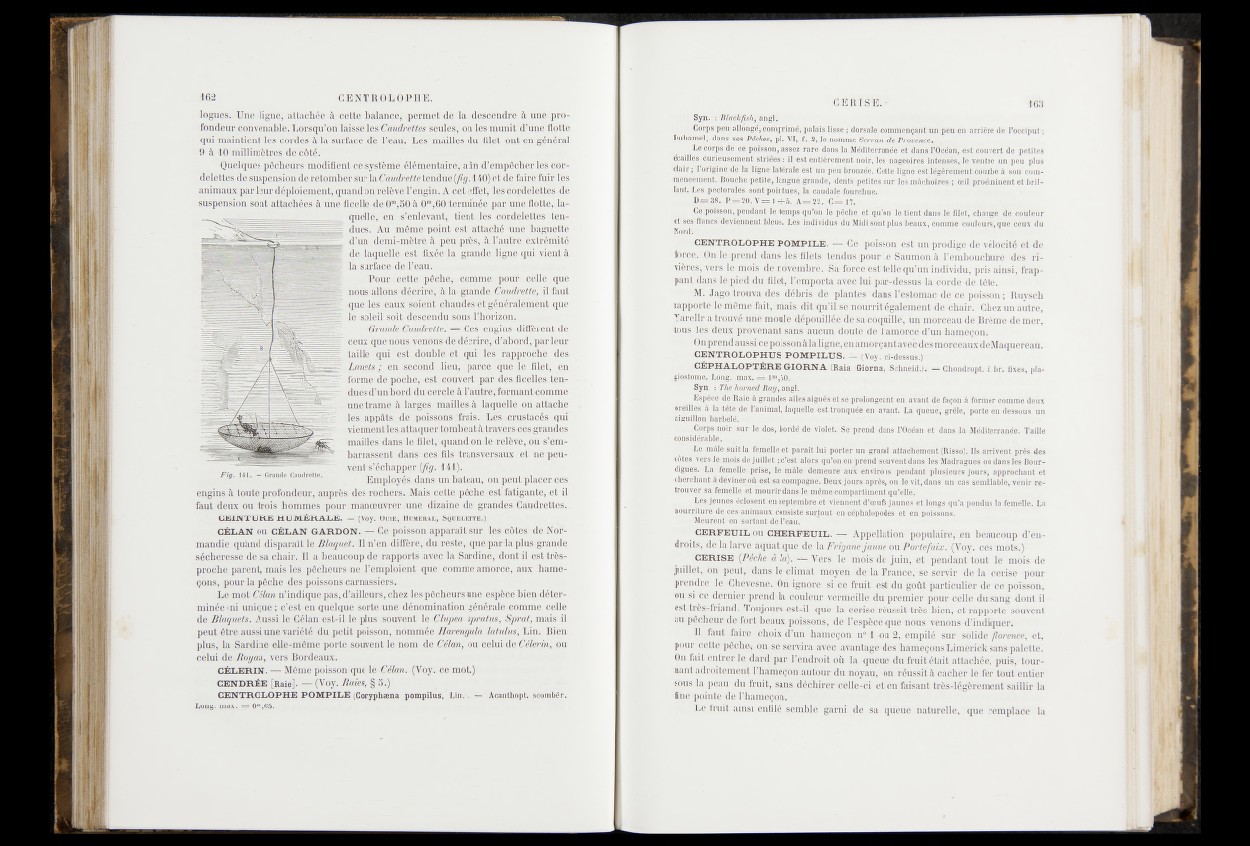

Fig. 141. —“Grande Candrëtte. ' - - E« mplIo yér s d•» ans un br at,e au, .l ^

engins à toute profondeur, àdprèS' des rochers. „Mais eetbe pêeàe ete, fatigante, et il

faut deux ou trois hommes pour 'mànoeûvreplsiis#' d^ÿn^-de. grandes Oÿîidrettes...

CEINTURE HUMÉRALE. — (V(§73M®i HBMÉ«Ài^.$#B»i.ErrE4 .

c é la n ou cÉliAN GARDON, -^^arpoïss&n apparaît siig^ l i ^ ^ j ^ 'd e Normandie

qu'and.dispapaît le Bloqué141 n ’en difere, du reteo, *qdeipàwlatpfts%lia^ld;e

sécheresse de_sa chair. Il a beaucoup de-rapportsrâvec la Sardine, doffitil est très-

proche parent, mais les pêchetûs-ne^lfeirploient que commeramorce, aux haine- "

çons, pour la pêche 4gs poissons carnassiers.

Le mot Cébm n’indique pas, d’ailleurs, chez les-pêcheqæsune espèce bien déterminée

>ni unique j c’est^en quelque sorte-une dénomination générale eomme celle

de Blaquets. Aussi le.Célan est-il le plus souvent le Clupea spratus, Sprat, mai» gfcj

peut être aussi une variété du petit poisson, nommée Harengtflà latutus, Lin. Bien

plus, la Sardine elle-même portessouvent le hom de- Célan, ou celui de Cékrin, ou

celui de Beigmx vers Bordeaux.

c é l e r in . -#» Même poisson que le mot.) 1

CENDRÉE [Raie], Mldetr | § ||g §

CENTROLOPHE POMPILE (Coryphæna pompilus, Ltri.'. — Acanthopt. acombér.

Long. max. == O^gô;^. j.i

Syn. :

Corps peu allongé, comprimé, palais lisse ; dorsale commençant un peu en arrière dé l’occiput ;

Duhamel, dans ses Pd&fes, pl. VI, f,.2, le nomme Serran •de Provence.

H assez rage, jteis.la Méditerranée et dansJ'Gcéan, est couvert de petites

écailles curieusement striées : il est entièrement noir, les nageoires intenses, le ventre un peu plus

clair ; li'origine de la ligne latérale est un peu bronzée. Cette ligne est légèrement courbe à son commencement.

Douche petite, Wngfiièg-raride', dents petites sur les mâchoires ; <Sil'proéminent et brillant.

'Les pepiorelÊs^ntjgçijatjjèey Jp eaudaje fourchue. ■

d —38. c7=^»,,^

Ce poisson^jliidai;! jé tç ^ p -qu’on le pêche et qu’on le tient dans le filet, change de couleur

et^esuomèsTicvienncht hléns. Les individus du Midi Sont plus beaux, comme couleurs, que ceux du

Nordfc-*;.

g e n t r o l o p h e POMPILE. J— '.poisson est un prodige de vélocité et de

filète'tendife pouf le ÿlhacnon à l’éioabôuèhïire des rf-

mois de novembre. S i force est'telle qu’un individu, pris ainsi, frappant

4lp,<H,e'f ied ? ^ ’fitet, l’emporta avec lui par-Éé^üi la « »de de tête.

MVJ'a@$‘4r©uva des débris de plantes dans l’estomac de ce poisson ; Ruysch

-r4%pé®te le mêr^e'teit, mais dit^q#’if-'s«riourrit également de chair. ' Ehez un autre,

moui e C^jpquiMée âe sâ'iJoquillé', un morceau de Brème de mer,

^ É M Esl^efix1 provenant sains aucun deuté ’de l’amorce d’un hameçon.

On prend aus&ihcép'oàgsejLàl'aligiîe.-en amorçantaveê-des morceaux de Maquereau.

CENTHOLOPHUS POMPILUS. — (Voy. ci-dessus.)

C É PH A LO PT È R E GIOKNA (Raia Giorua, Sehneid.). — Chondropt. à br. fixes, pla-

giostome. Long. max. = im,50.

Syn. : The horned Ray, angl.

Espèce de Raie à grandes ailes aiguës et se prolongeant en avant de façon à former comme deux

oreilles S la 'tête de l'animal, laquelle est tronquée en' avant. La queue, grêle, porte en dessous un

Corps noir sur le dos, bordé de violet. Se prend dans l’Océan et dans la Méditerranée. Taille

Le mâle suât la femelle, et paraît lui porter un grand attacîiemenL(Risso). Us arrivent près des

eûtes vers le mois de juillet ; c’est alors qu’on en prend souvent dans les Madragues ou dans les Bour-

digues. La femelle prise, le mâle demeure aux environs pendant plusieurs jours, approchant et

cherchant à deviner où est sa compagne. Deux jours après, on le vit, dans un cas semblable, venir retrouver

sa femelle et mourir dans le même compartiment qu'elle.

Les jeunes éclosent en septembre et viennent d’oeufs jaunes et longs qu’a pondus la femelle. La

| | « l ^ « % s . a m maux consiste’surtout en céphalopodes et en poissons.

Meurent en sortant de l'èàur4"'

CERFEUiLou.' Ch e r f e u il . j§M Appellation populaire, en beaucoup d’endroits,

de la larve aquatique de la Frigane jaune ou Portefaix. (Voy. ces mots.)

c e r is e {Pêche à la).--^- Vers le mois de juin, et pendant tout le mois de

jufflêt, on peteÉ» dans le climat moyen de la France, se Servir de la cerise pour

prendre le Chevesne. Un ignore si ce fruit est du goût particulier de ce poisson,

otite-ce dernier prend'la couleur vermeille du pfemier pour celle du sang dont il

est très-friand. Toujours est-il- que la cerise réussit très-bien, et rapporte souvent

ati pêcheur de fort beaux poissons, de l’espèce que nous venons d’indiquer.

Il faut faire choix d’un hameçon n° i ou 2, empiïé sur solide florence, et,

© F 1' Péche^ on se servira avec avantage des hameçonsLÉoaerick sans palette.

Oh fait entrer le dard par l’endroit où la queue du fruit était attachée, puis, tournant

adroitement l’hameçon autour du hoyau, on réussit à cacher le fer tout entier

sOus la peau du fruit, sans déchirer celle-ci et en faisant très-légèrement saillir la

fine pointe de l’hameçon)'

Le fruit ainsi enfilé semble garni de sa queue naturelle, que remplace la