comme ceux-des reptiles. Les muscles sont .composés d’assemblages de fibres ehwnd.es, réunies eu

paquets,'quelquefois rouges, maisjl^lusfôhvehf blanch&trps et enveloppées d’une membpne commune

La partie la plus colorée du musclé forme spécialement cet- organe, la partie ||®ehâ,ti-e représente

ce qu’oü appelle'les te n d o n s . ^

chaque muscle ’ainsi Composé èst s;us|||febfe de contraction et de dilatation. Eivsé (Etractant

il se gonfle, s.e d|ircU; sArièe et se

I racc(jucuffi en-âe.,dilatant, îl s ’al-

rlonge, s’affaisse,’ e^RVlentRson

premier ëtat dehmqllesse. La force

d’un muscle dépend en général de

la qiiaStfé^de' fibres don t 11 est

| aride,..et sont’pwtemieiatede lalon-

l.gueur* gà&detfflg rOEdimfâes

mêmes fibre^ipT- )

li, * "S lÈ l iS^M rce v o ir

I fluéUes.imMJes^d’iUh ,anj.maE!iel-

I conque doivent exgpinement va-

I ripr.'daps3 é,uM^®|es, pmjigran-

deur et ieu^umuk^v.

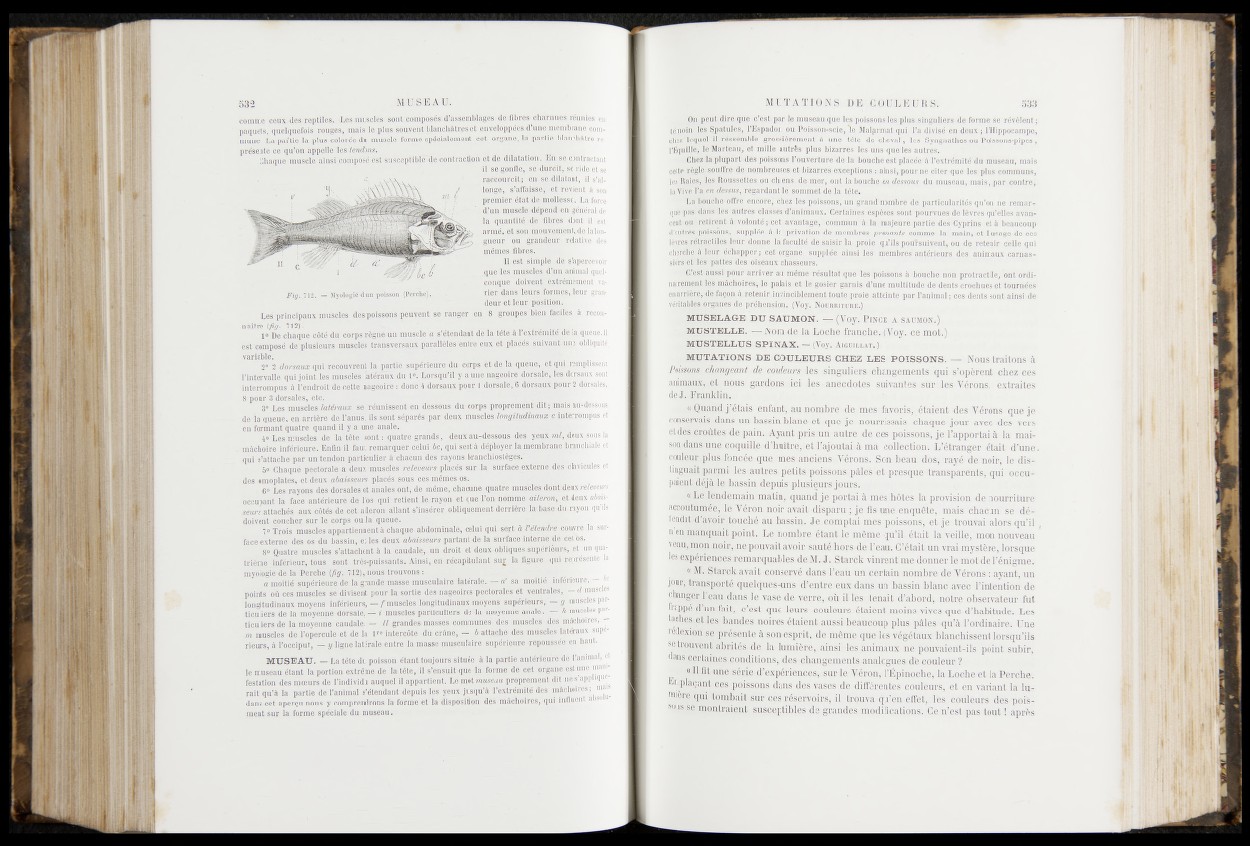

Les principaux tmictIp-s l’dXiW^sbns-.neùvent^e- "’gfuûpes p -

naître (fig. 712). . ' .Y ..

1° De chaque- côté du corps règne-un muscle a s’étendant de la t( te à 1 extrémité de la queue.. Il

est composé de plusieurs.-mütéiés trausvmsl«ix"parciil(!)Cs^>nfr(, iju't e tjia c è s® \ar^,®nb|lquité,

variable. " , ' ■ .. ,

2 ° 2 d o r s a u x qui' recouvrent la partie supérieure du corps etdela queue, èt quLremplissent

l’intervalle qui joint les muscles latéraux du 1°. Lorsqu’il ymflij* dorsale, les dorsa i s r.:

interrompus à l ’endroit dfecittêînâf^fbpdSï^dorsàùX pour lido^jfiImMois'Æ^ HÏÏii ^mrtoif-

8 pour 3 dorsales, etc. - . „ ” r ^ . _

3« Les muscles- la té r a u x sel réunissent en dq^us\ldu*eo>|H--nwËi crnciil^ioerma'L-- ■ R & - i

de la queue, en arrière de l’anus, ils sont séparés par deux mus< lesi o n g i i ÿ d m a ^ i interro npus 3?

en formant quatre quand il y ÿ une anafe.‘_

40 Les muscles de la tête sont rj^latre grands, d< ux au-dessous des yeux mi, deux sou b

mâchoire inférieure. Enfin il faut remarquepcelul 6 c, qui sert à déployer la membrane bæa fn.de . :

qui s’attache par un tendon particulier â'éh.innPdf's* râyonstb|anchioslèges.'

50 Chaque pectorale a deux m u s c l e s ' l a surface extî rne des clavicules Q|

des omoptates,-et deux a b a is s e u r s placés soùs cesgaemes-os.

' t 6 “ Les rayons des dorsales et anales 6||; de ruéme, chacune quatre ipnscles domtiii uxr< lei 1 :

occupant la face antérieure de l’os qui retient le r lyon et que l’on nomme à ilé r o n , el deux a 1

s e u r s attachés aux côtés de cet aileron allant Q&UgSffljjÿVfet rière la base du rayon ' «*’§•••

doivent eouchèr sur le corps ou la’queue. ' , ■ || - ■

7 0 Trois muscles appartiennent à chaque abdominale, celui qui s e r t à - l ’é t e n d r é ç o m i la su

face externe des os du bassin, et les deux a b a is s e u r s partant de la surface interne de cet‘os.

go Quatre muscles s’attachent à }a caudale, un droit et deux obliques supérieur , .et un qua

trième inférieur, tous sont très-puissants. Ainsi, eMépapitulant sur la figu.re-1- ^.'re,présente la

■ myologie de ïa^pirçh?f p g . 7Ï 2 ),£noul trouvons : ... -

a moitié" supérieure de la grandETïiasse ransetilaife. latérale — a' sa moitié inférieur . — ■

points où ces muscles se divisent pour la sortie deé nageoires ÿ ë a i ê M s M ventates, — cl mus de

longitudinaux moyens inférieurs, — ƒ muscles longitudinaux .moyens, supérieurs, — .9 muscles linr-

ticuliers de la moyenne dorsale, — i muscles particuliers de la moyen«?anale. — /t muscles particuliers

de la moyenne caudale, — I I grandes-masses communes tes muscles des mâchoires, -

' m muscles de l’opercule et de Ia4 ™ igwcôféj -â&erârte, — 6 attache |||; m'fisptes latéraux supérieurs,

à l’occiput, — # ligné latérale entre ,1a masse musculair.e supérieure -repoussée en haut.

M U S E A U . — La tête du poisson étant toujours située Ma.partie 1antérieùfe.de ^nimal, e

le museau étant la portion extrême de la tête, il s’ensuit que la forme do cet organe esL r11?;'*131"

feslation des moeurs de l’individu auquel il appartient. Le mot museau proprement dit 11c s’ap|ili'T^

rait qu’à la partie de l’animal s’étendant depuis les yeux jusqu’à l’extrémité des mâchoires; mJ'

dans cét aperçu nous y comprendrons la forme-ètTa ifopo'MltciiÿHfiï hjîdlïblîeS, qulr o r a éntEB

ment sur la forme spéciale du museau. •

O11 peut dire qup c’est par le museau que les poissons les plus, singuliers de forme se révèlent;

tétnsjQ^lea Spatules, l’Espadon ou Poisson-scie, le Malprmat qui l’a divisé en deux ; l’Hippocampe,

grossièrement à une tétfe de cheval, les Syngnathes ou Poissons-pipes,

l’ÉqiiuM, le'Marteau, et mille autrSs plus bizarres les uns que'les autres.

Ghe®,la plupart des poissons l'ouverture de là'bouche est placée à l’extrémité du museau, mais

cette règle, souffre detnjfcJuhseuses' et bizarres exceptions : ainsi, pour ne citer qué les plus communs,

les WbfepfH Roulettes ou chiens de mer, oaf |a bouche en dessous du- musean, mais , par contre,

la'Vive l ’a cm d e s su s , regardant le sommet de la tête.

°. ® les poissonsyaeffimd nombre de particularités qu’on ne remar-,

çiîf pas’utW les'fotrh^ chteees d’animaux. 'Céréâtaes espèces sont pourvues de lèvres: qû’èlieà avân-

csslairiltetlrent ^vnlonté>cet .àVétota'gé-, Commuai à la majeure partie des-Cyprins et à beaucoup

d a^tr^ifplasons, s 11 p p L i . ’qir-ivation de membres prenants comme la main, et l’usàge de ces

ièfrMiS&0iJes leur;dpnne la.f|icultc de sqîsjt la proie qu’ils podîsuivent, ou de retenir celle qui

chetfeK^iNIS^ohepper ; cet organe supplée ainsi les membres1 antérieurs des animaux earnas-

^jjHHlbs pattesiîes-jot|éStK chasseurs.'

,-,€1ès-&aussi pdur- arifflTTau ifiêiné résultat que les'poissons à bouche non protractile, ont ordi-

naiié^»^.5mâ.eüoir-69; le palais et le gosier garais d’une multitude de dents eroehues et tournées

à retenir invinciblement toute proie atteinte par l’animal; ces dents sont ainsi de

vëEMÎ^^Ænies. de méhensjon. (Ypÿ. JVoorritdre,} . ,

M U S E L A G E D U SA U M O N . - ^ f v a y . ’P n r t a A SAUMOwÊ’4

M U S T E L L E . —: la Loche franche. (Voy. ce mot.)

M U S T E L L U S S P IN A X . (Ÿoy. Aiguillât.)

M U T A T IO N S D E C O U L E U R S CH E Z LES P O IS S O N S . — Nous traitons à

Pois^^^^biÿÿcmt Y dej-cê,fleurs, ios.-.singuliers ;changements qui s’opèrent efeèz ces

animaux, et nous gardons ici -les-anecdote suivantes sur les Yérons, extraites

-

«fQnh'Jtd j^ejais enfant, aumoïiïhfè Ge mesifavoris, étaient des Yérons que je

C0I^ ^ ^ B .d iâî1f uP bassin blancîèÿf que je nourrissais cbaqne jouif aval des fers

1 ggsfpain., Ayant prishm antre de,ees^iàissons, je l’apportai à la mai-

2 dans nnç coquille d’huître, et l’ajoutai à ma collection. L’étranger était d’une.

coul l l ï P^us IdU'Gée.que mes anciens Yérons. Son-beau dos, rayé de noir, le dis-

iin^^pjgjaxmi^^ autres-petits iÿoÿéons>pâles et presque transparents, qui ooen^

;> j«|afl')iishi 1 l depuis plusieu-rstjours.

f Le lendemain matin, quand je portai à mes hôtes la provision de nojBTLture

^ t(t'roù n°ir svait disparu ; je fis nnllinquête, mais 'chacun se dé-

W' baissin. pJ,e comptai mes poissons, et je trouvai alors qu’il

a en. manquait pôint. Le nombre étant le même qu’il était la veille, mon nouveau

venu, mon noir, 11e pouvait avoir santé hors de l’eau. C’était un vrai-mystère, lorsque

m ^^^^lèesjsP^jparquables de M. i^Starck vinrenfime donner le mot de l’énigme.

« M. Starok-avait conservé dans l’eaù un’certain nombre de Yérons : ayant, un

jour, transporté quelques-uns d’entre eux dans un bassin blanc avec l’intention de

de verre, où il les tenait d’abord, notre observateur fut

frappé d’un fait, c’est que leurs couleurs étaient moins vives que d’habitude. Les

taches pt les bandes noires étaient aussi beaucoup plus pâles qu’à l’ordinaire. Une

* (^ ex*on S£; présente à son esprit; de même que lesY.égétaux blanchissent lorsqu’ils

se trouven t abr i tés..de la lumière, ainsi-les animaux ne pouvaient-ils point subir,

dans, certaines conditions, des changements.analogues dfe couleur ?

M "11 une série d’expériences, sur le Yéron, l’Épinocbe, la Loche et la Perche.

Lnplaçant^ès -pe-issôns dans des vases de différentes couleurs, et en variant là lumière

qui tombait sur ces réservoirs, il trouva qu’en effet, les couleurs des pois-

so* se montraient susceptibles de grandes .m'ôdifîcations. Ce n’est pas tout ! après