A la partie imtërl,cilrB, dç ces os, -Ou. voit doux, trous de part e t d’autre, Futt-ett-la. cavité des

orbites, endroit oAesi^reniertaé 1 3 $ l’autre l’ouverture de l’appareil olfaptif ou, trpu.des narine?*

La tête en general, cummend,dans lesppalsons, un trè s -g r a n ^ u Ç ^ rA ^ ^ tp eU 6 d t l a ^ W

K /?.

Fig. 1 il3Èfe 'd^OalÇeï!

^■*'êS^sl/transparent,*’(ï'un vprt d’ê.ni ulauq

du rivage : (le primée sans jo iffljfp b

en -faurnit 80, sPFên- y comprend .ceux de la nu-

:que^.du, museau; defftehites, ‘des- tempes et des

joues.

’ Ofl veut en .Ç^PSi

jïg. 2, pl. A, B(materre,iy|^pSoiiELETTi;f ) ■»

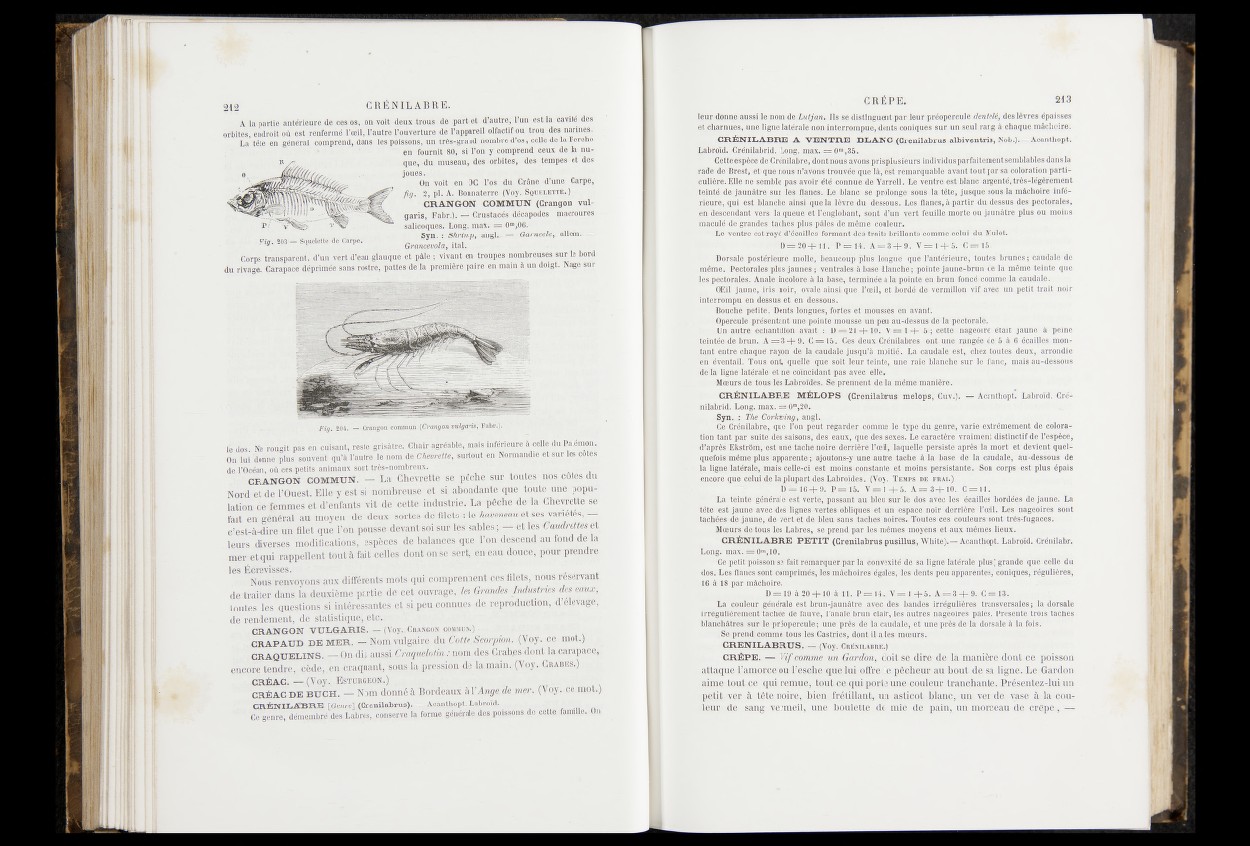

C R A N G O N C OM M U N (Crangon , |À t

garis, Fabi^'A-1 Crustacés icife|pôaes * '^crolires

usdltèoqju&Sr'llang. ma*fi==i®hS06.£t^ i

|f a . t gftmwip, •ahgJ<_-ttiMr«aetov élleur-l -4*

GçflW|awpia,>ital,*

il paie , vivant en- ùoupes'nom^iiqu-s^suRle.^jd

S d irJa p rèth iérb palre e"f;'àiâln i l j W - Nàg.çsur

j 204 j j r i A f (i< totQ.un ' utyaru' I br.).

le dos Ne rougit pas en cuisant, resti grisâtre. Chair agréable, mais intérieure à celle du P démon.

M ' È t ó p w Ó qu’à l’autre le nom de Chevrette, surlnut.cn Normandie et sur les cotes

de l’Océan, où ces petits animaux sont très-nombreux. in ’f-’1 !i

CRANGON COMMUN. — Blf <<foçVTl'tfe

Nard e t de fiOuest. BUe^sst E H X H j j ^ H -1 “

latiô0 deiîeoemes et-d'enfants-vit de-àâtfetindtislisiâdL^fêcfrdïd(^M^^^EW#

fait en lifeiK

dest-ë^èiie un filet que l’on poussa d i f o i i t e sufitësV^IC^ -

H B B W B B M I H B balanees,aue la

mer et qui rappellent' tout ^ t è e è & f r dont

tek ÉdteyisséS.- ' " ^ | ' . ' .

NnusTÉ^voyonÿ-axix diffié^ntstoOts’ qm^eöffi^rê^elil^WipS/nouSFgservant

dertrafS dans la-.deuxiêtóe partie, d em ti^ ? a,g

toutes les q u e s li||| si intéressantes cl si peu .connues- de reproduction, d’élevage,

de rendement,' de statistique,, etc^ - j

CRANGON VULSARIS. — {VdyyO»«teS>!* e o s a t i ^ * ) ' i'‘ f -M »

CRAPAUD DE MER, —,ÿqm vulgaire d u > ^ ? j g g g , mot’'

CRAQUELINS. —,On dit aus^jt OEqQudcsfaty-; nom,des, Crabes dont lacarapaceJ

^ncorp % 9 d ]^ ^ j|^ ^ en (fcraquant^p%iqiPiies^on d,e l^ainf^fi^QitABES.Onj

CRÉAC. — ÆM-jiBsTDR&EON^j^t^akl-^{^ • » ' - ' • <

g r é AC DE b u c h . — Noriidonnéà Bôrdeàuxrà VAfig& de ( ^ ,ip î^ ^Pt.)

C R É N IL A B R E [û£ss].(Crenilabru&). — Aca^thopt.Labroid» / . - ■

' Ce'genre, démembre des Labres;;ÿâtecrïe la forme générale, .dès-poissons de celte famille.-Op

leurfdooi^eraussi-jtaogjççfjle L«^nfe®ss,eyjlistinguentpar leur préopereulé.detttefé, deslévres épaisses

S n h awMesÆ^ffi^ fôilatérale non interrompue, dents coniques su r un sçul rang à chaque mâclieire.

C R É N IL A B R E A V E N T R E B L A N C (Crenilabrus a lb iy en tris, JpifjVfrAcanthopt,

Labroïd., GrénîlaiMj|i Long», naü^.^s?ffiv,35.

* 'r fiettfeV-îpèce dvCi cm! ajuVNmriCmfi «il ■ j ns' prlsj^u sieurs individus parfaitement semblables dans la

rade de'®rest,r’et que 3ioOTh4$6iis tM iv e e f^ e là /O T t'r^ ^ 'q n a b le avant tout par sa coloration p arti-

§t®tière. Elle n e rs è f tî^ S is avoir été cenbnbt&eiYàrrelk' Le efet blabe ‘argenté, très-légèrement

jdaia-unâtrejsur .le&Mnes'.- Le blane --se ,prolbn.ge<‘s!ous-IIa«tête, jusque sous la mâchoire inférieure,

TOÎi,sÇ?tv® » èli^ a ii& g q jm la ;lèyre, du.> dBssuiu&> Les flancs, à partir du dessus des pectorales,

Æ l ' n n verf'f^iille.morte ou jaunâtre plus ou moins

EmviiV'd'' gra'iifl^n<re)ffs‘pli^tp.'iR* d'1 n iè iiie ^ ^® OE ? ^ r '

véniSé’éêf tt/é ^ d ’^àâlteli’iurnrawdli^aitslTMflarfls’fcoi^melcelOTilu Mulet.

P = f4. A = # + 9 1 î ® ^ 5 . =

po«-tmnu e If,i«rW qûéd%tttêÿiéÙrï|pli^WÏ!lhî^® caudale de

.-même. Eeotqç^lis^fflï^i’ujseéi;, Ventrales^bae^flîffiiMlï'e'^iipointe jaune-bruia de la même teinte que

Iss pectorale^. Anale inçolore à la hase,,feiiminée à la noînjtq en brun foncércomme la caudale.

OEîl j,am e ll.r is ^ ^ ^ i,^ ^ e a a n s î, qee, l’oeil, et boide ^ 'ïe rm liïb n vjf avec un petit trait n p |r

» i S f f n i dcTsvuâ et qn dessous.

jte-. Dents’lS È ^ ^ ^ r a e w m lm ^ e s rO T rÇ ^ f f lT ^

OpéTSule présentant UîM'ip'0iflte^uS)fli^'^n--’p8u au'-ides¥ûs de'lâ’ pectorale.

Un autre échantillon avait :j;D^==32tSfi3iftOÏJ ^ = r lh l r 5 ; cette'' nageoire’ était jaune à peine

■-teintée .de brun. A = 3 -|- 9. C == 15. Ces deux Crénilabres ont une langée de écailles monta

n t entre chaque rayop de la caudale, jusqu’à mùitim La caudale JiM» chez toutes deux,, arrondie

W ë v è n W Tohs o n t,‘quelle que soirUeilr feinte, u n e ’raie blanche s u r mais au-dessous

de là ligne latértdeset rie dSînriîdffnt pas avec elle.

■Moeurs de tous tes Labroïdes. Se prennent de la mêrriejftiâiséiWi*ÿï

C R É N IL A B R E M É L O P S (Crenilabrus melops,^ëùV.). — Aéanthopt. Labroïd. Gré-'

tuîlabrid. Long. max. = ,0 “,20i r

j Syn,. : The Q&kffâffc

gLj^Æ&énilaliro,* qùn” Pou peut regarder eomons le typq du genre, v arie extrêmement de coIoraT

'tïn’nTant par suite des' salssris,’des eaux, qtCe des -sexes. Le caractère*vraiment distinctif de l’espèce,

'd ’après" EkstrBm, est'ùée tache noire derrière l’oeil j iJaquélfé 'persiste après la n îo rt et devient quél-

quefois même plus apparente ; ajoutons-y une autre tache â-la"-'base dp la caudale, au-dessous de

la ligue latérale, mais çelte-ci est moins constante et«nqins persistante. Son corps est plus é p i s

l^msore qçq c e& de Iâ'mluprt des Labroïdes. (Voy. Temps me EKAt«J, ;,

v ^ æ + 5' A |= ’l - 1- (O.

■"* La teintél‘èOTÏéra^isf v e rï^ ’pas'sant au bleu sur %“Îîô^ AveÉ l é # ’écailles' bordées dé jaune. La

tète 'est jaune avec-des''Lga'és vertes obliques et un espace noir derrière l’oeil. Les nageoires sont

tachées» de jaune, de vert et de bleu sans taches nôtres. T ^ÈÜ ê ^ î^ ïl^ ^ ^ ^ te d h tttrè s'fa g a ç e s,

Moeurs de tous les Labres, se prend par les.mêmes moyens et aux mêmes lieux.

C R É N IL A B R E P E T IT (Crenilabrus pusillus, White).— Acanthopt.. Labroïd. Crénilabr.

Loûg. îriâx?=ib“ , 10!. -

P « iGè>p e tit'î)S î^m ^ ’f e t remarquer par la èhnvexité de sa ligne latérale piusi.grande qhd f e te # a

dos. Les flancs-sont comprfcàés, lés mâchwres'égàl'êsf:Iësdehfe peuSjipârôfites, coniques, régulières,

16 à 18 pÿr mâchoire.

D = 19 à 20 + 1 0 à t4‘4 ^ ^m É "A -‘S ^ S à A l S S l 13'

La couleur, générale e.si brun-jaunâtre ave&des. bandes irrégulières transversales; la dorsale

irîé'gtdîèremetit tâchée de f a t ^ ^ l ^ a f a b r u h clair, res autres nageoires pâles. Présente trois taches,

blanchâtres surdri^récipercule; 3n#rprès de lS'c^TOlëièf'une près de^â* dorsale à la fois.

,Se prend comme tous les Casttacs, dont i l a les moeurs.

C R E N IL A B R U S , Grènilabre. )

C R Ê P E . — „comme un Gardon, doit sçjdffttrêe-U toanière dont ce poisson

attaque l’amjprGe\p.pd,es&]ae^que-lni offre le pêcheur an bout de sa ligne. Le Gardon

aime tout ce qui remue, tout, ce.qniporte une couleur .trânehante. Présentez-lui un

petit vér à tête’upire, ü e n ir^ a |to ÿ r un astÈc’qt. blanc, un veridaovase à,la couleur

de sang vermeil, une houlette de -mie de pain, un morceau de crêpe, —