6F ig. 4,5 &C y .

P lan. 5.

Fig. 4 , j

& 6.

34? A r c h i t e c t u r e H y d r a u l i q u e , L i v . II.

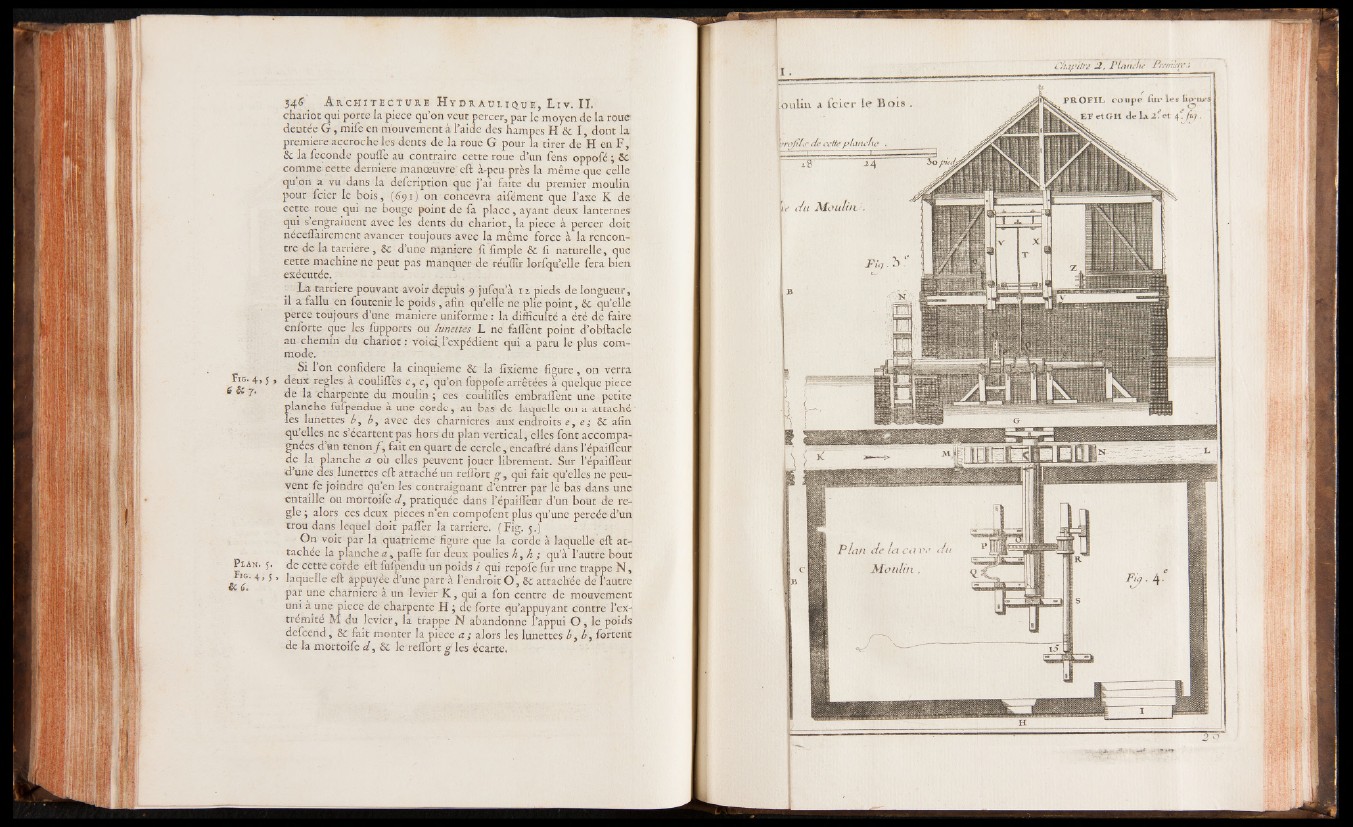

chariot qui porte la piece qu’on veut percer, par le moyen de la roue

dentée G , mile en mouvement à l’aide des hampes H 6c I , dont la

première accroche les dents de la roue G pour la tirer de H en F ,

ôc la fécondé pouffe au contraire cette roue d’un fens oppofé ; 8c

comme cette derniere manoeuvre efl: à-peu près la même que celle

qu’on a vu dans la defeription que j’ai faite du premier moulin

pour feier le bois, (691) on concevra aifément que l’axe K de

cette roue qui ne bouge point de fa place, ayant deux lanternes

qui s engrainent avec les dents du chariot, la piece à percer doit

neceflairement avancer toujours avec la même force à la rencontre

de la tarriere, Sc d’une maniéré fi fimple 6c fi naturelle, que

cette machine ne peut pas manquer de réuffir lorfqu’elle fera bien

exécutée.

La tarriere pouvant avoir dépuis 9 jufqu’à 12 pieds de longueur,

il a fallu en foutenir le poids , afin qu’elle ne plie point, 6c qu’elle

perce toujours d’une maniéré uniforme : la difficulté a été de faire

enforte que les fupports ou lunettes L ne faflènt point d’obftacle

au chemin du chariot : voief l’expédient qui a paru le plus commode.

Si l’on confidere la cinquième 6c la fixieme figure, on verra

, deux réglés a couliflès c, c, qu’on fuppole arrêtées à quelque piece

de la charpente du moulin ; ces couliflès embraffènt une petite

planche fufpendue à une corde, au bas de laquelle on a attaché

les lunettes b, b , avec des charnières aux endroits e, e ; 6c afin

qu’elles ne s’écartent pas hors du plan vertical, elles font accompagnées

d’an tenon f , fait en quart de cercle, encaftré dans fépaifleur

de la planche a où elles peuvent jouer librement. Sur l’épaiflèur

d une des lunettes efl: attaché un reflort g , qui fait qu’elles ne peuvent

fe joindre qu’en les contraignant d’entrer par le bas dans une

entaille ou mortoifè d , pratiquée dans l’épaiflèur d’un bout de rég

lé ; alors ces deux pièces n’en compofent plus qu’une percée d’un

trou dans lequel doit paflèr la tarriere. (Fig. 5.)

On voit par la quatrième figure que la corde à laquelle efl: attachée

la planche a , pafle fur deux poulies h, h ; qü’à l’autre bout

• de cette corde èft fufpendu un poids i qui repofe fur une trappe N ,

> laquelle efl appuyée d’une part à l’endroit 0 , 6c attachée de l’autre

par une charnière a un levier K , qui a fon centre de mouvement

uni a une piece de charpente H ; de forte qu’appuyant contre l ’ex-

tremite M du levier, la trappe N abandonne l’appui O , le poids

defeend, 6c fait monter la piece a ; alors les lunettes b , b , fortent

de la mortoife d , 6c le reflort g les écarte.

P RO F IL coupe Cuv les lip'tura

ET etO H d1e la. i f et 4 e. f^a .

Lbulm a fe ie r le B o t s .

jpr<yl7.r de cette p la n c h e .

I F ~ u 4

tir> c/u Moulin,'.

■ wsssss