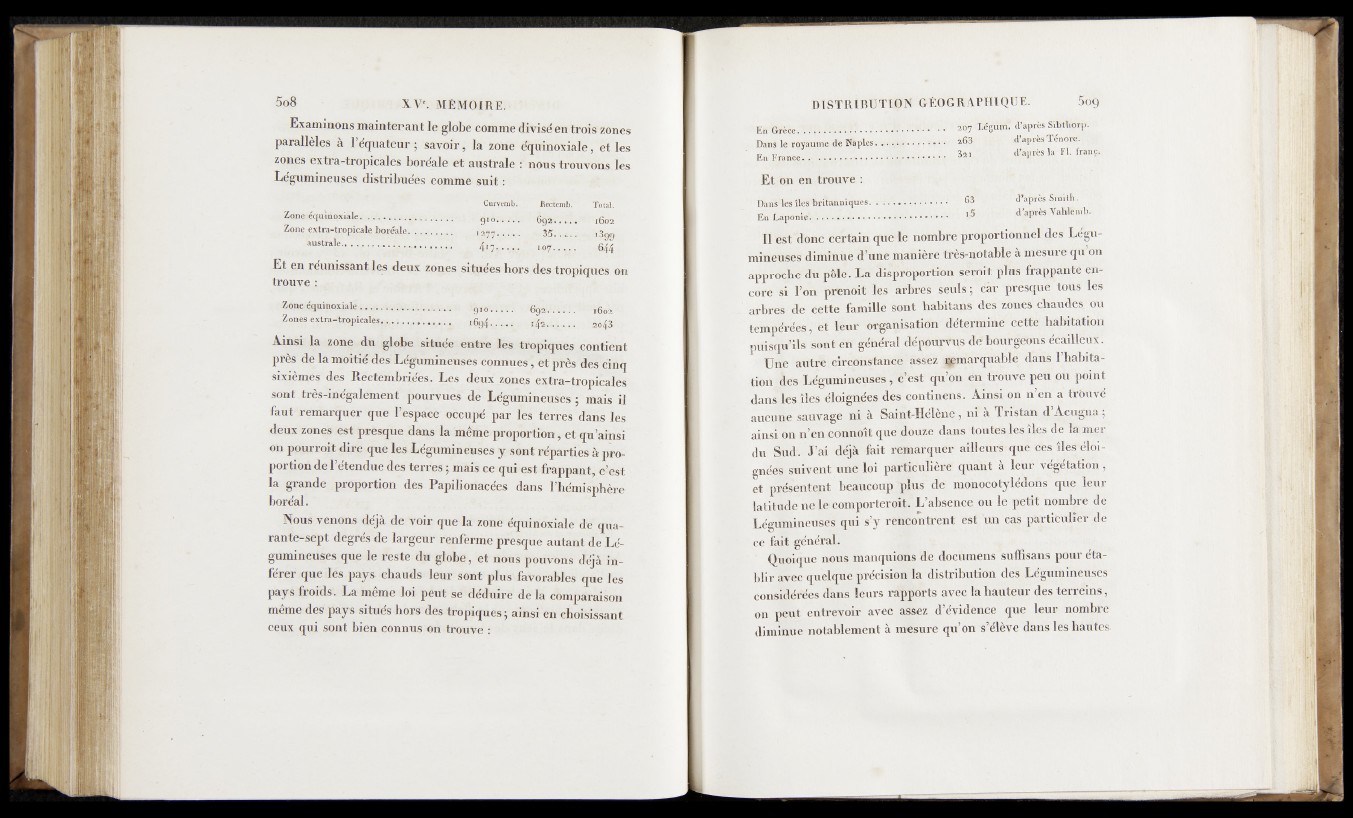

Examinons maintenant le globe comme divisé en trois zones

parallèles à l ’équateur ; savoir, la zone équinoxiale, et les

zones extra-tropicales boréale et australe : nous trouvons.les

Légumineuses distribuées comme suit :

\ • ’‘<Ço,ctàL^' '

Zqpe-équinoxiale..................................4 $ g i f e r .R 692, ,

^australe.. ........ .. ^ ^ f 644

¥*18® réunissant les deux zopes situées hors des tropiques on

trouve;,^;

Zone, équinoxiale.......... .v-î. » &3 .J. \ AUt % ô. . . *5 .* ‘69! ËttÉj

Zones exlra-tropicalës.j..................... 1694. . >‘&>43h-

Ainsi la zone du globe située entre les tropiques contient

près de la moitié des Légumineuses connues* et près’def^cinq

sixièmes des Rectembriées. Les deux_zones extra^ropiGales

sont ..très-inégalement pourvues de Légumineuses ; mais i|

faut-1 remarquer que l ’espace occupé par les ïerres dans le s

deux zones est presque dans la même proportion, et qu’ainsi

on pourvoit dire que les Légumineuses y sont réparties à proportion

de l’étendue des terres ; mais ce qui est frappant, cè#st

la grande proportion des PapilioriaEcées dans l’hémisphère

boréal.

Nous venons déjà de voir que la zone équinoxiale^ â ë quarante

sept degrés de largeur renferme presque autant cfe Légumineuses

que le reste du globe, et nous pouvons dejài»-

féreyoque ilés pays chauds leur sont plus favorables que lés

pays froidsl La meme loi peut sè déduire de la cÔmJjâtaison

meme des pays situés hors des tropiques 5 ainsi en choisissant

ceux qui sont bien connus on trouve : f

'EitÈ l'1»: i“î ? . . .

Dans le royamne.dte Naples

H • ••

i f ! Légupf? d’après I

iê3£‘ ;4i’aprà^ Ténoi^«®

33 dr.ùjn <• la 11 tranr,:'

, Et on en trouve :

' Dâiîheà !léS‘R r i t a n n i è i é s r*. ' 63 ’ #l|fees Snirtli

»VL i ............^ 2<%B*^JVahiembv

Il 'ettijbnc certain que*lë nombre prôportionflélj^-Cs Légumineuses

diminue d’une mahière très-no table à mesure qh on

approfclië'du pôle. La âisprbportion"sèroit plus frappànte ën-

cdre^si l ’on prenoit les,Ji # t ó s W i s f ^ , ' ^résq^tous^les

arbr^tîe^cètte famille so it h abita^ ou

t em ^ r ë ÿ f èt leur débilisation déterminë cetfë habitation

püistó’ii^ tó h éh 6géhéral dépourfus

>XJ#e ^aüt^lcirodhstanee 'ds'siéz jgpmarquabië’ datais l’habità-

tion le s Légumlrieqë^ r# e s f quÔh point

danîles îles éloignées des continensC Ainsÿpn n’eiî a trbuvé

ancuiae sauvage, ni à Saint-Hélèn^^i^à.jT’ristan d Acugna ;

ainslon n’en conppît. que jj'ouze .dans toutes les îles de la mer

du Sud. J’ai’ déjà -fait remarquer’ aïPeürfrquf^|èteréloi-

gnéJ| suivent une loi particulière quant à" le u f ;v e |^ A ^ i,

et pimentent beaucoupjpîus de mghooQfyléàodr* que/,leur

latitude’ne l e comporter oit f L ’absence.ou le petit nombre de

Légumineuses qui s’y rencontrent est un cys p àr titîiftr^ e

^ée fait général.,

Quoique nous manquions deijfócumenssuffisans pour eta-"

blir avec quelque précision da distribution de^Légumih’euses

consistées dans leurs r^ |ô rts avëe la hauteur des.terymnk,

on peut entrevoir avec afcsez d’évidence cpie leur nombre

diminu e notablement à mesure qu’on s élève dans l’es haines