verlängerten Borstenhaare, welche den Flanken entlang den Stacheln am nächsten stehen,

zeigen die braunschwarze Ringelung dieser letzteren. Das spärliche Wollhaar ist weisslich,

an einem Thiere nur leicht in’s Aschgraue ziehend. Jüngere Thiere haben das Borstenhaar

weicher.

Die Stacheln anlangend, so finde ich die ostasiatischen Thiere von ihnen auf das

dichteste besetzt, so dass besonders bei den älteren die unter den Spitzen beginnenden

dunklen Ringelbinden fast gar nicht zum Vorscheine kommen, und diese Igel bei dem ersten

Ansehen fast gleichmässig gelbweiss auf ihrer Rückenseite erscheinen. In der Struktur

kommen sie denen des Erinacem mropaem gleich, einzelne wenig geriefelte, fast ganz glatte

lassen sich hie und da finden. In der Vertheilung der Farben und der dadurch bedingten

Ringelung der einzelnen Stacheln, sehe ich allerdings dasjenige vorwalten, was Herr

L. v. S chrenck') über seinen Amur-Igel sagt und was sich auf eine unwesentliche Nüan-

cirung der unteren Stachelhälfte von dunkelbraun-schwarz in hellhräunlich beschränkt.

Allein es bieten mir andere der daurischen Thiere auch die Stachelzeichnung genau so,

wie sie die Exemplare des academischen Museums zeigen, nämlich die doppelte in schwarz-

braun und weiss sich aufeinander folgende Ringelung und die feine bräunliche Spitze an

jedem Stachel. Schlug nun bei dem Amur-Igel diese Zeichnung in das eine Extrem über,

indem die ganze untere Hälfte der Stacheln dunkel blieb, so lassen sich an den daurischen

Thieren doch einige Körpertheiie finden, an denen die Stacheln durch das andere Extrem

der Farbenvertheilung eine ebensosehr eigenthümliche Zeichnung erhalten. So sehe ich an

einem dieser Thiere die weisse Farbe der Basis jedes Stachels sich aufwärts bis über die

Hälfte derselben erstrecken, dann von einer breiten, schwarzbraunen Binde abgelüst und in

der Spitze wieder auftretend.

Hatte also der Am ur-Igel, welcher den Untersuchungen 'des Herrn L. v. Schrenck

zu Grunde lag, die durchgreifende Eigenthümlichkeit nur eine weisse, schmale Ringelbinde

auf jedem Stachel zu tragen, so hat dieser aus den hohen daurischen Steppen den, nur

eine schwarze Ringelbinde zu besitzen. Dazwischen stellen sich denn, wie wir oben schon

bemerkten, eine Anzahl der typisch-europäischen Uebergangsformen, und somit Messe

sich, dem äusseren Bau nach der in Rede stehenden Igel, kein durchgreifendes Moment

finden, welches eine artliche Trennung ermöghcht; denn auch Schwanzlänge, Fuss- und

Klauenbildung stimmen zum europäischen Igel vollkommen. Sehen wir nun weiter zu, wie

es sich mit dem Skelette des ostsib irischen Igels verhält, indem wir demselben zwei Skelette

des europäischen Igels, beide aus St. P etersb u rg , und einen Schädel eines aus

S arep ta stammenden Thieres zur Seite stellen und in den tabeMarischen Uebersichten zugleich

die Maasse der Skeletttheile von Erinacem auritm mit auflitthren.

An den drei mir vorMegenden Schädeln des Erinacem europaem, von denen der eine

einem nicht hochbejahrten Thiere vom T arei-n o r (1856. Nordost-Ende der hohen Gobi)

angehört, kann ich nach oftmals wiederholtem Vergleiche nur solche Unterschiede bemer1)

Siehe L. v. S c h re n c k ’s Reisen und Forsch, etc. Bd. I. Lief. I. p. 101.

ken, die entweder in den verschiedenen Altern der betreffenden Thiere ihren Grund haben

müssen, oder als rein individuell zu betrachten sind. Zu solchen wäre z. B. der stärkere,

mehr nach unten hin ausgeschweifte hintere Kronenfortsatz des Unterkiefers zu rechnen,

welcher an einem sareptaschen Thiere besonders stark zu bemerken ist. Dasselbe ist,

nach der Abnutzung des Gebisses'zu urtheilen, das älteste der drei mir vorliegenden Thiere.

Am schwächsten und wenigsten mit seiner hinteren Kante nach oben gezogen, sehe ich diesen

Fortsatz am Schädel des daurischen Igels, den ich als einen einem jüngeren Thiere

angehörenden erkenne, welches indessen ausgewachsen ist und keine Spur des Milchzahngebisses

trägt. Der etwas schief nach innen geneigte, platte Gelenkkopf des Unterkiefers

ändert in Länge und Stellung an allen drei Thieren. Nicht minder auch der Kronenfortsatz,

welcher bei dem ältesten der drei Schädel breit und stumpf, fast in einer Geraden endet,

bei dem jüngsten, daurischen, spitzer und höher ist. Ueber die Maasse giebt die nachstehende

Tabelle die nähere Auskunft.

Den Umriss des Schädels selbst anlangend, so finde ich ihn, dem Alter gemäss, am

daurischen Thiere am flachsten, an dem sarep tasch en am höchsten und am meisten gewölbt,

indem die aufgetriebenen Stirnbeine die zwischen ihnen gelegene Mittelfurche bedeutend

überragen. Auch die Scheitelbeine bleiben bei dem jüngeren daurischen Thiere

viel flacher und in der Leiste ist die Zahnung der Scheitelnath noch ganz deuthch zu verfolgen.

Der einzige, gleich in die Augen fallende, Unterschied hegt in der Form der Nasenbeine,

welche am daurischen Schädel verschwindend schmal, in fein ausgezogenen Spitzen

in die Stirnbeine vortreten und nach vorne hin noch schmäler werdend, sich an die breiten

Zwischenkieferränder legen. Bei dem sareptaschen Igelschädel sind sie durchschnittlich

4— 5 mal so breit und legen sich mit stumpfer Schneppe in die Stirnbeine. Diesen, so auffallenden

Unterschieden aber darf kein für die Species entscheidender Werth beigelegt werden,

wenn wir den dritten Schädel (aus St. P etersb u rg stammend) daneben stellen, denn

an ihm sehen wir wieder die Uebergangsform der Nasenbeine auf das Deutlichste ausgebildet.

Dieselben besitzen nämhch in ihrem vordersten Theile die Schmalheit, wie sie am

daurischen Schädel sichtbar, aber schon am hinteren Theile der Zwischenkiefer und noch

mehr den Kiefern entlang, werden sie breiter, und treten so in allmähHcher Zuspitzung

zwischen die Stimbeinschneppen.

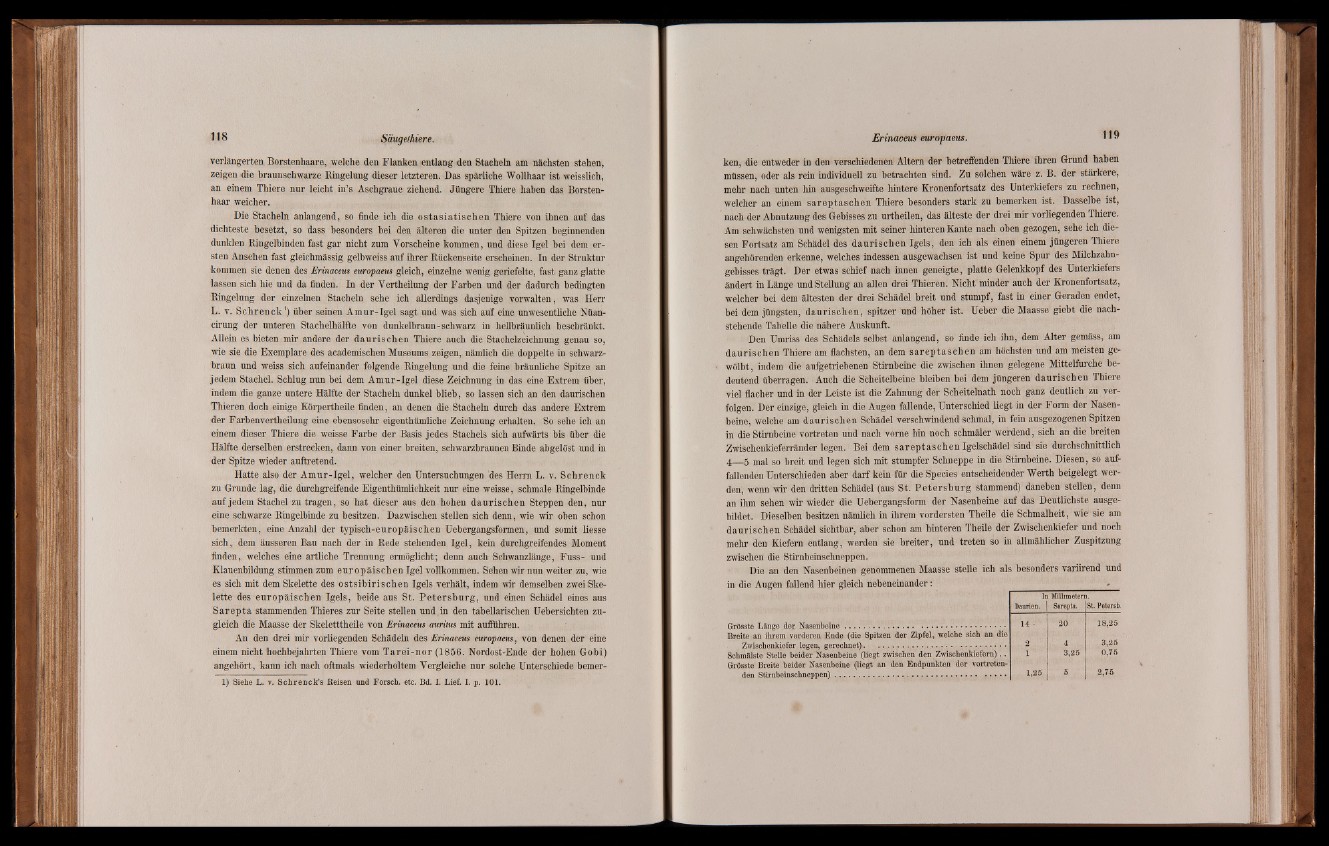

Die an den Nasenbeinen genommenen Maasse stelle ich als besonders variirend und

in die Augen fallend hier gleich nebeneinander: ■ ■ • -

Grösste Länge der N asen b ein e........................................................................

Breite an ihrem vorderen Ende (die Spitzen der Zipfel, welche sich an die

Zwischenkiefer legen, gerechnet);. ....

Schmälste Stelle beider Nasenbeine (liegt zwischen den Zw isehenkiefem )..

Grösste Breite beider Nasenbeine (liegt an den Endpunkten der vortretenden

Stirnbeinschneppen) . . . . . . . . . Vi.. ^ V -

Daunen. Sarepta. St. Petersb.

14 • 20 18,25

2 4 3,25

1 3,25 0,75

1,25 5 2,75