2. Das Sommerkleid der Mustela alpina Gebt. Die beiden vorliegenden Exemplare

variiren; das eine mit dunklerem Kücken hat die untere Körperseite hell und matt gelblich,

es ist ein junges Weibchen, am 18. (30.) September 1856 bei der K ulussutajefskischen

Grenzwacht erlegt, ein Thier vom vergangenen Sommer. Das zweite dagegen ist ein altes

Weibchen, den 5. (17..) Mai 1856 an demselben Orte erlegt. An ihm sehe ich Folgendes:

Das kurze, straffe und verhältnissmässig dicke Haar des Oberkörpers in’s Rothbräunliche

fallend, nur die Spitzen der Deckhaare sind kurz vor ihrem Ende bräunlich, im Uebrigen

die Haare wie auch die Lanugo fast licht rostroth. Die obere Kopfseite mehr braun, mit

grauer Stichelung auf dem vorderen Theile. Die verlängerten hinteren Wangenhaare weiss-

lich-graubraun. Die Oberlippe ganz von weiss umrandet, Kinn und Unterlippe gleichfalls

so. Die untere Körperseite lebhaft orange, an der Kehle und den Flanken mehrfach in’s

Eothe ziehend, die Flankenfärbung geht allmählich in die des Kückens und in die des Bauches

über. Füsse weisspitzig, sonst etwas dunkler als die untere Körperseite.

Das junge Thier endlich zeigt den Kopf einfarbig dunkelbraun, das spärliche Deckhaar

des Kückens etwas heller, das reichlichere Wollhaar schmutzig gelblich. Das Weiss der

Lippen und namentlich das der Pfoten ebenfalls schmutzig.

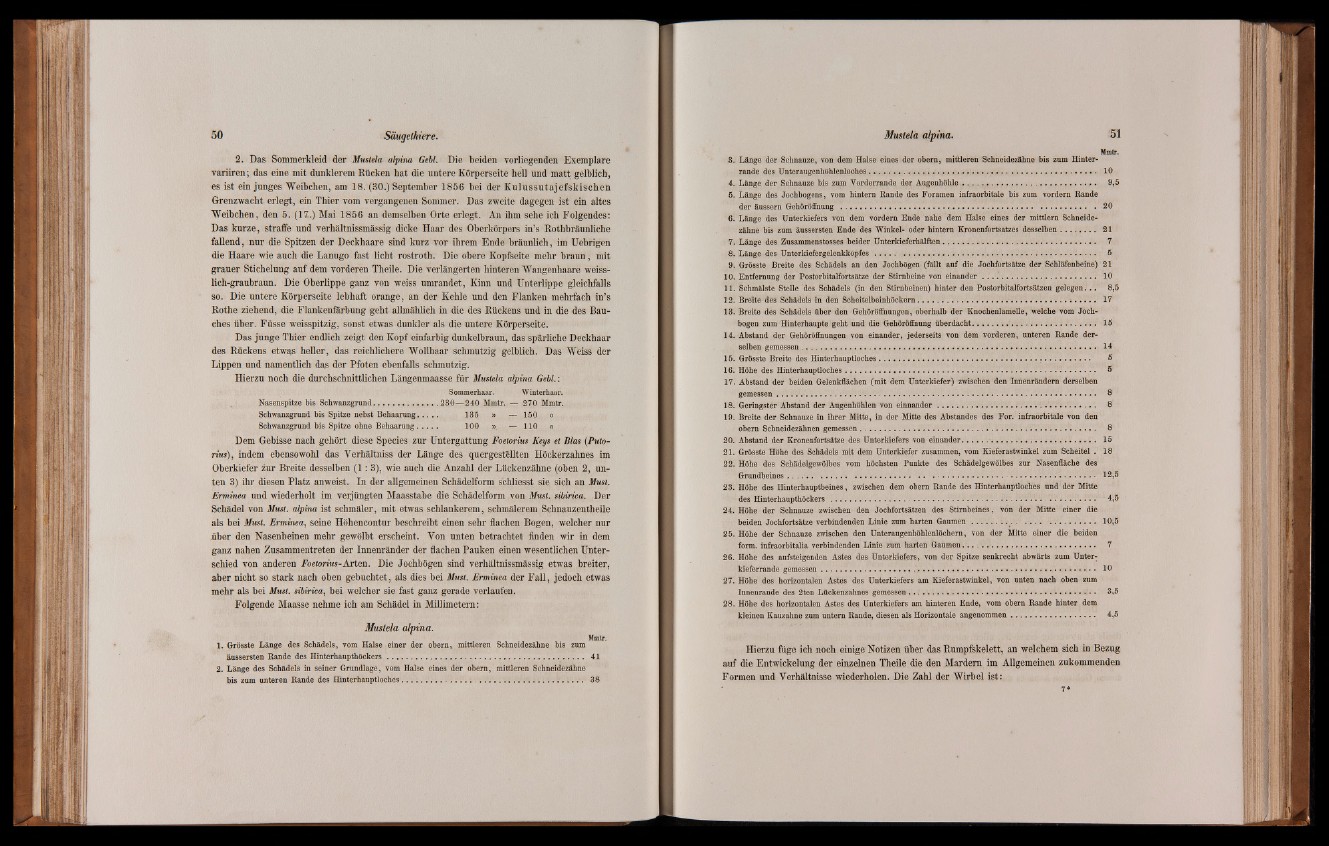

Hierzu noch die durchschnittlichen Längenmaasse für Mustela alpina Gebt.:

Sommerhaar. Winterhaar.

Nasenspitze bis Schwanzgrund.................................. 230—240 Mmtr. — 270 Mmtr.

Schwanzgrund bis Spitze nebst Behaarung.......... 135 » — 150 » ,

Schwanzgrund bis Spitze ohne Behaarung.......... 100 »_ — 110 »

Dem Gebisse nach gehört diese Species zur Untergattung Foetorius Keys et Blas (Puto-

rius), indem ebensowohl das Yerhältniss der Länge des quergestöllten Höckerzahnes im

Oberkiefer zur Breite desselben (1: 3), wie auch die Anzahl der Lückenzähne (oben 2, unten

3) ihr diesen Platz anweist. In der allgemeinen Schädelform schliesst sie sich an Musi.

Erminea und wiederholt im verjüngten Maasstabe die Schädelform von Must, sibirica. Der

Schädel von Must, alpina ist schmäler, mit etwas schlankerem, schmälerem Schnauzentheile

als bei Must. Erminea, seine Höhencontur beschreibt einen sehr flachen Bogen, welcher nur

.über den Nasenbeinen mehr gewölbt erscheint. Von unten betrachtet finden wir in dem

ganz nahen Zusammentreten der Innenränder der flachen Pauken einen wesentlichen Unterschied

von anderen Foetorius-Arten. Die Jochbögen sind verhältnissmässig etwas breiter,

aber nicht so stark nach oben gebuchtet, als dies bei Must. Erminea der Fall, jedoch etwas

mehr als bei Must, sibirica, bei welcher sie fast ganz gerade verlaufen.

Folgende Maasse nehme ich am Schädel in Millimetern:

Mustela alpina. 1. Grösste Länge des Schädels, vom Halse einer der obern, mittleren Schneidezähne bis zum Mmtr.

äussersten Bande des Hinterhaupthöckers .............................................................................. 41

2. Länge des Schädels in seiner Grundlage, vom Halse eines der obern, mittleren Schneidezähne

bis zum unteren Rande des Hinterhauptloches.................................. 38

Mmtr. 3. Länge der Schnauze, von dem Halse eines der obern, mittleren Schneidezähne bis zum Hinterrande

des Unteraugenhöhlenloches.................................... |................................................ 10

4. Länge der Schnauze bis zum Vorderrande der Augenhöhle ......................... , . 9,5

5. Länge des Jochbogens, vom hintern Rande des Foramen infraorbitale bis zum vordem Rande

der äussera Gehöröffnung ............................................................................................................................... 20

6. Länge des Unterkiefers von dein vordem Ende nähe dem Halse eines der mittlem Schneidezähne

bis zum äussersten Ende des Winkel- oder hintern Kronenfortsatzes desselben................. 21

7. Länge des Zusammenstosses beider Unterkieferhälften.................................................... 7

8. Länge des Unterkiefergelenkkopfes ............................................. .......................... 5

9. Grösste Breite des Schädels an den Jochbögen (fällt auf die Jochfortsätze der Schläfenbeine) 21

10. Entfernung der Postorbitalfortsätze der Stirnbeine von einander — .'.............................................. 10

11. Schmälste Stelle des Schädels (in den Stirnbeinen) hinter den Postorbitalfortsätzen gelegen.. . 8,5

12. Breite des Schädels in den Scheitelbeinhöckern .......................... 17

13. Breite des Schädels über den Gehöröffnungen, oberhalb der Knochenlamelle, welche vom Jochbogen

zum Hinterhaupte geht und die Gehöröffnung überdacht................... 15

14. Abstand der Gehöröffnungen von einander, jederseits von dem vorderen, unteren Rande derselben

gemessen........................................................................ 14

15. Grösste Breite des Hinterhauptloches.......................... 5

16. Höhe des Hinterhauptloches......................................... 5

17. Abstand der beiden Gelenkflächen (mit dem Unterkiefer) zwischen den Innenrändern derselben

gemessen........................................... 8

18. Geringster Abstand der Augenhöhlen von einnander............................................ 8

19. Breite der Schnauze in ihrer Mitte, in der Mitte des Abstandes des For. infraorbitale von den

obern Schneidezähnen gemessen............................................. 8

20. Abstand der Kronenfortsätze des Unterkiefers von einander.................................................................. 15

21. Grösste Höhe des Schädels mit dem Unterkiefer zusammen, vom Kieferastwinkel zum Scheitel . 18

22. Höhe des Schädelgewölbes vom höchsten Punkte des Schädelgewölbes zur Nasenfläche des

Grundbeines ................................................................................................................................ 12,5

23. Höhe des Hinterhauptbeines, zwischen dem obem Rande des Hinterhauptloches und der Mitte

des Hinterhaupthöckers...................................................................................................... 4,5

24. Höhe der Schnauze zwischen den Jochfortsätzen des Stirnbeines , von der Mitte einer die

beiden Jochfortsätze verbindenden Linie zum harten Gaumen..................... 10,5

25. Höhe der Schnauze zwischen den Unteraugenhöhlenlöchern, von der Mitte einer die beiden

form, infraorbitalia verbindenden Linie zum harten Gaumen.................................................................. 7

26. Höhe des aufsteigenden Astes des Unterkiefers, von der Spitze senkrecht abwärts zum Unterkieferrande

gemessen............................................................ 10

27. Höhe des horizontalen Astes des Unterkiefers am Kieferastwinkel, von unten nach oben zum

Innenrande des 2ten Lückenzahnes gemessen ......................................................................r. . 3,5

28. Höhe des horizontalen Astes des Unterkiefers am hinteren Ende, vom obern Rande hinter dem

kleinen Kauzahne zum untern Rande, diesen als Horizontale angenommen................................................. 4,5

Hierzu füge ich noch einige Notizen über das Bumpfskelett, an welchem sich in Bezug

auf die Entwickelung der einzelnen Theile die den Mardern im Allgemeinen zukommenden

Formen und Verhältnisse wiederholen. Die Zahl der Wirbel ist: