die vordere Seite der Füsschen, welche bei einigen kaum noch einen Stich in’s Gelbe hat,

während sie hei ändern schon ganz weiss wurde.

Bis auf die Grösse lassen sich hei dem Vergleiche der Schädel von Lag. Ogotona und

Lag. alpinus nur wenige Unterschiede finden. Diese wären bei den mir vorliegenden zwei

Schädeln etwa folgende:

Die eigentlichen Nagezähne sind bei Lag. Ogotona verhältnissmässig etwas stärker, als

hei Lag. alpinus. Die dahinterstehenden, kleinen Vorderzähne sind von ihrer vordere Fläche

her nicht imso schräger Ebene zugespitzt, als hei Lag. alpinus und im Ganzen ungleich

grösser. Ein vomehmlicher Unterschied beider Arten liegt darin, dass bei Lag. Ogotona

das vordere Loch im harten Gaumen schmäler ist und sehr viel weiter nach vorne reicht,

so dass es, hier spitz: zulaufend, fast bis zur Basis der innem, eigentlichen Vorderzähne

reicht, während es bei Lag. alpinus, stumpfer nach vorne hin endigend, noch nicht die Hälfte

derjenigen Entfernung im Kiefer erreicht, welche zwischen dem ersten Backenzahne und

den Vorderzähnen gelegen. Die Knochenbrücke, vom harten Gäumen gebildet, ist bei Lag.

Ogotona trotz der viel kürzeren Schädellänge etwas breiter, als bei Lag. alpinus. Die Entwickelung

der einzelnen Backenzähne und somit auch die von; der ganzen Zahnreihe ist bei

Lag. Ogotona ein wenig robuster. Sehr viel höher sehe ich verhältnissmässig die Pauken bei

Lag. Ogotona als bei Lag. alpinus, was indessen theilweise wohl Altersunterschieden der beiden

vorliegenden Individuen zuzuschreiben sein dürfte. Am Hinterhaupte und seinem Loche

kann ich keinen Unterschied (ausser Grössenverhältnisse) wahmehmen. Ebensowenig sehe

ich solche in der Bildung der einzelnen Knochen und in der Gesammtform der flachen, oberen

Schädelfläche. Selbst die Näthe, mit denen sich Stirn- und Nasenbeine, sowie Scheitelund

Stirnbeine aneinanderlegen, bilden bei beiden Arten sehr wenig unter einander abweichende

"Winkel. Allenfalls dürfte man sagen, dass bei Lag. Ogotona die Stirnbeine in die

Scheitelbeine zu ihrer Medianlinie in spitziger "Winkelschneppe sich anlegen, während bei

Lag. alpinus dieses nicht der Fall ist. Anch sehe ich den hinteren Theil der Scheitelbeine

etwas stärker gewölbt bei der Ogotona, als bei dem Alpenpfeifhasen, und sich dadurch das

Scheitelbein hier in seinem hinteren Drittel deutlicher ahsetzen, dort etwas gleichmässiger

gebildet. Ebenso sind die vorderen,' oberen Theile der Gehirnkapsel, so besonders die

schmalen Stirnbeine, welche keine Supraorbital-Fortsätze tragen, bei Lag. Ogotona etwas

mehr gewölbt, bei Lag. alpinus flacher. Nasen- und Zwischenkieferbeine zeigen nur relative

Grössenunterschiede. Ebenso die Jochbögen und ihre langen hinteren Fortsätze, die sich

bis fast zum Gehörgange hin verlängern. Aber die Augenhöhlen sind bei Lag. alpinus kleiner

als bei Lag. Ogotona, und die zwischen ihnen gelegenen Stirnbeine nicht so stark

bei ersterer, als bei letzterer Art zusammengezogen. Am Unterkiefer endlich wäre, dem

etwas stärkeren Gebisse der Ogotona entsprechend, auch demjenigen Theile des horizontalen

Astes, in welchem diese stehen, eine grössere Breite und Stärke als bei Lag. alpinus

beizulegen. Im Uebrigen differiren die Formen kaum.

Ehe ich weiter unten die vergleichenden Tabellen über die Maasse gebe, will ich noch

einige Worte über das Rumpfskelett von Lag. Ogotona sagen. P allas schon hat darüber,

sowie über die Anatomie der Weichtheile Specielleres mitgetheilt.

Sieben wahre und zehn unächte Rippen sind bei Lag. Ogotona vorhanden, alle schmal

und schwach, die hinteren1, immerhin recht verlängerten fast von grätenartiger Feinheit.

Ich zähle sieben Halswirbel, von denen der Atlas und Epistropheus wie bei den Hasen beschaffen

ist, die anderen tragen die Dornen als nur schwach marqnirte Stumpfhöcker, erst

am sechsten und siebenten werden sie etwas höher und deutlicher abgesetzt. Von den 22

Rückenwirbeln, deren stumpfe, niedrige Dornfortsätze schwach entwickelt bleiben, sind die

fünf hintersten (rippenlosen) bedeutend stärker und ihre Querfortsätze ungemein breit. Drei

Wirbel nur sind zum Kreuzbeine verwachsen und acht bilden den kurzen Schwanz. Die

letzten von diesen sind platte, nicht cylinderförmige Knöchelchen. Das kurze Becken hat

starke Sitzhöcker, das schmale Brustbein ist sechswirbelig, sein processus ensiformis blattförmig

erweitert. Das Schlüsselbein zwar dünn, aber ganz entwickelt. Das Schulterblatt

mit kurzem vorderen und langem hinteren Rande, der sich am hinteren Ende zu stark abwärts

geneigter Ecke biegt; die Gräte ist hoch, ihr vorderer, schmaler Fortsatz unter

stumpfem Winkel im Bogen geneigt.

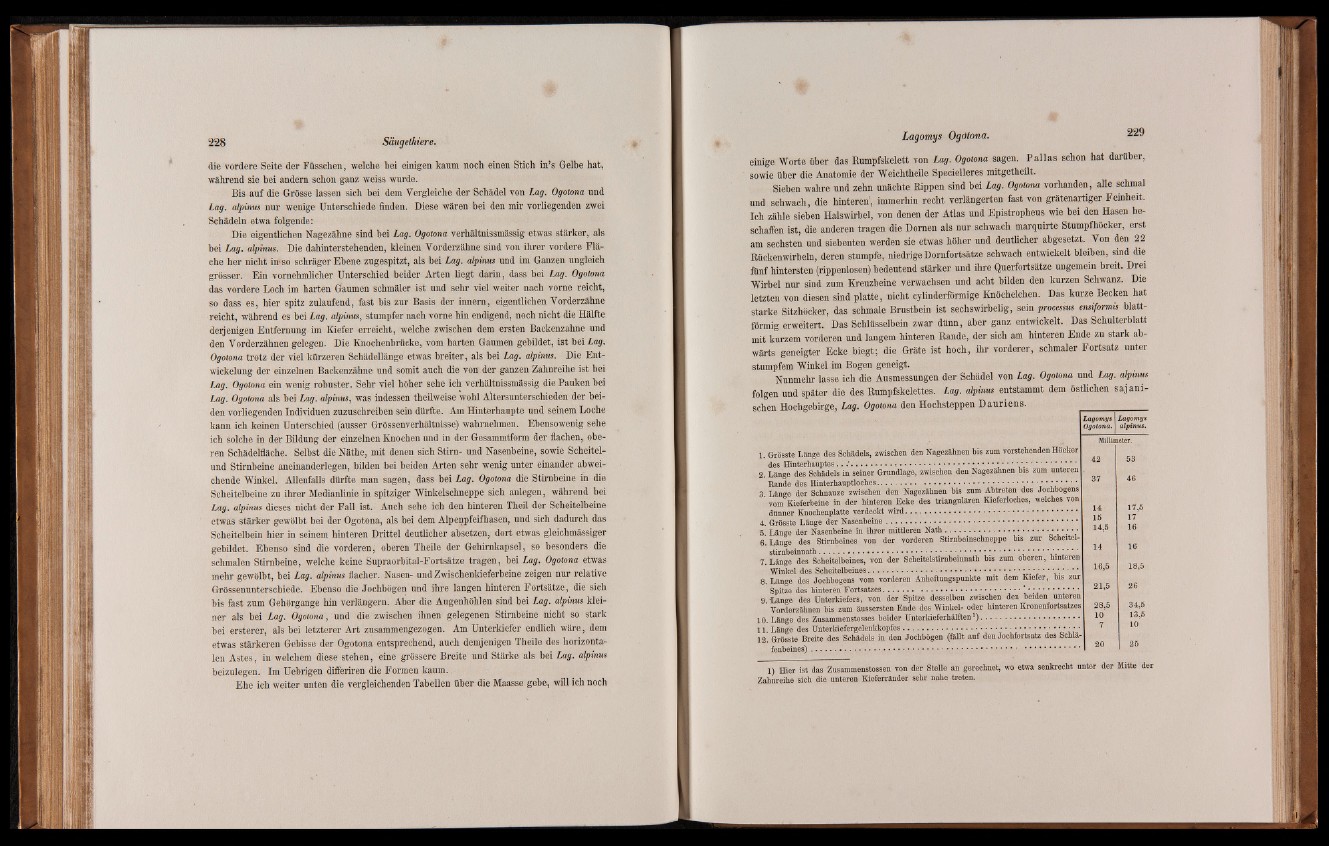

Nunmehr lasse ich die Ausmessungen der Schädel von Lag. Ogotona und Lag. alpinus

folgen und später die des Rumpfskelettes. Lag. alpinus entstammt dem östlichen satan ischen

Hochgebirge, Lag. Ogotona den Hochsteppen D auriens. ______________

1. Grösste Länge des Schädels, zwischen den Nagezähnen bis zum vorstehenden Höcker

des Hinterhauptes • •

2. Länge des Schädels in seiner Grundlage, zwischen den Nagezähnen bis zum unteren

Rande des Hinterhauptloches...................................................... ................3. Länge der Schnauze zwischen den Nagezähnen bis zum Abtreten d e• s• ■Joc•h•b••o•g•e •n s■

vom Kieferheine in der hinteren Ecke des triangulären Kieferloches, welches von

dünner Knochenplatte verdeckt wird....................................................................................

4. Grösste Länge der Nasenbeine........................................................................ .....................

5. Länge der Nasenbeine in ihrer mittleren Nath ............ .. ...............| B

6. Länge des Stirnbeines von der vorderen Stirnbeinschneppe bis zur Scheitel7.

sLtäirnngbee idnensa tShc heitelbeines, von der Scheitelstirnbeinnat•h • •bi;s. ..z..u..m.... ..o.•b.e..r..e..n..,. .Yhi n* t’e ‘r e‘n

Winkel des Scheitelbeines....................................................................... • • • • • * • * *

8. Länge des Jochbogens vom vorderen Anheftungspunkte mit dem Kiefer, bis zur

Spitze des hinteren Fortsatzes....................................................................*•; • • • • • • • • •

9. -Länge des Unterkiefers, von der Spitze desselben zwischen den beiden unteren

Yorderzähnen bis zum äussersten Ende des Winkel- oder hinteren Kronenfortsatzes

10. Länge des Zusammenstosses beider Unterkieferhälftenl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1112.. LGärnögsset ed eBsr eUitnet edreksi eSfecrhgäedleelnsk ikno pdfeens ..J.o...c..h..h..ö..g..e..n... ..(.f..ä..l.t. ..a.uMf dBePn JBofclhBfoBrtsaatMz dBes BSc*h•l ä*fenbeines)

. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • i ♦ • • • • • * * *

Lagomys

Ogotona.

Lagomys

alpinus.

Millii leter.

42 53

37 46

14

15

14,5

17,5

17

16

14 16

16,5 18,5

2i,5 26

28,5

107

34.5

13.5

10

20 25

1) Hier ist das Zusammenstossen von der Stelle an gerechnet, wo etwa senkrecht unter der Mitte der

Zahnreihe sich die unteren Kieferränder sehr nahe treten.