nen. Wir haben demnach, indem wir an A. W ag n erV ) beide Varietäten der Mmtela

flavigula anknüpfen, folgende 3 Formen dieses Thieres:

Mmtela flavigula vart. a. trunco nigro aut fuscescente.

ß. trunco lutescente.

f. borealis, fascia collaris longiludinalis nigra, vgl. die Abbildung

Taf. I, Fig. 1.

Nunmehr lasse ich eine nähere Erläuterung des Skelettes folgen. (Taf. I, Fig. 2fe- 5).

Mmtela flavigula gehört in Folge des Zahnbaues und der Anzahl der Lückenzähne zu

den ächten Mardern. Der Kauzahn im Oberkiefer ist kaum doppelt so breit, als der Innenrand

desselben lang ist. Der Nebenhöcker des Keisszahnes im Unterkiefer ist stark, erreicht

die Kronenhöhe des ersten Höckers dieses Zahnes nicht. Von den Lückenzähnen ist der

erste, namentlich im Unterkiefer nur schwach und flachkronig, der 4te mit einem stumpfen,

deutlich abgesetzen Nebenhöcker am hintern Aussenrand. Der Fleischzahn des Oberkiefers

hat den deutlich abgeschnürten, vordem Innenhöcker gross und stumpfspitzig. Der

vordere Höcker am Aussenrande dieses Zahnes schwindet zum kaum markirten Basalwulst

zusammen; der hintere ist stärker, zu ihm zieht sich die Contur der Zahnkrone vom mitt-

lem Haupthöcker des Fleischzahnes im flachen Bogen. Der kleine Kauzahn des Unterkiefers

hat eine sehr verflachte obere Fläche. Bei dem entsprechenden Zahne des Oberkiefers

setzen sich seinem Aussenrande zu zwei Höcker auf der hier ansteigenden Fläche

ab, von denen der vordere höher und leistenförmig wird. Dem inneren, vorderen Zahnrande

entsprechend, hebt sich hier eine bogige Leiste. Der hintere Theil der Innenfläche

dieses Zahnes ist höckerlos und nach hinten hin abfallend. Ich vergleiche den Schädel

meines Thieres mit einem des Museums der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, der

aus N epal stammt. Beide Thiere sind alt. Alle Näthe der Schädel unkenntlich verwachsen,

nur im vordem Theile der Nasenbeine ist eine Mittelrinne übrig geblieben. Die

Stirnbeine sind am Amurthiere seitlich in ihrem hintem Theile vielmehr zusammengeschnürt

als dies der Fall hei dem etwas kleinem indischen Schädel ist. Die Stirnbeinfortsätze

am ersteren vorspringender, die Stirnbein- und Scheitelleisten deutlich; bei dem

Nepalschen Thiere kaum angedeutet. Der Hinterhaupthöcker und die Leisten sind bei

dem Amurthiere stark prononcirt, bei dem aus N epal stammenden der erstere kaum angedeutet,

indem die schwachen Hinterhauptleisten nicht zusammenstossen, sondern getrennt

in ganz verflachten Erhöhungen als isolirte Scheitelleisten zu den Stimleisten verlaufen

und zwischen sich, einen in seiner Breite von 4 — 7 Mmtr. variirenden Kaum auf der

Höhe des Schädels stehen lassen. In den. Jochbögen, der Bildung der untern Schädeltheile

sehe ich an beiden Exemplaren grosse Uebereinstimmung und nur geringe Maassunterschiede.

Der Jochfortsatz des Schläfenbeines tritt hinten um die Gelenkpfanne (für den

Unterkiefer) zu einer festen stumpfbogig begrenzten Knochenlamelle weit vor. Die Pauken

1) Yergl. das oben schon citirte Werk.

sind verhältnissmässig; nach aussen ziemlich in einer schwach geneigten Fläche abfallend

nach innen steiler in gekrümmter Fläche sich absenkend. Der Unterrand des Hinterhauptes

halbkreisförmig, die Gelenkköpfe (für den Atlas) verschmälern sich allmählich nach

oben; der obere Rand des Hinterhauptes ist flach sichelförmig. Der Unterkiefer ist am

Amur-Thiere bedeutend robuster, der untere Rand desselben verläuft ziemlich geradlinig.

Vorne bei der Vereinigung beider Unterkieferäste finde ich die grösste Breite derselben,

(den Kronenfortsatz ausgenommen). Der hintere, horizontale Fortsatz ist schwach, mit

seiner Spitze etwas nach innen gekrümmt. Die Gelenkrolle fällt an ihrer innern Seite von

oben nach unten flach schräge ab. Der breite Kronfortsatz stellt ein fast gleichschenklig

e s Dreieck dar, dessen aufsteigende Seiten ein wenig nach aussen gekrümmt sind;*die

Spitze ist stumpf und wie die Ränder verdickt.

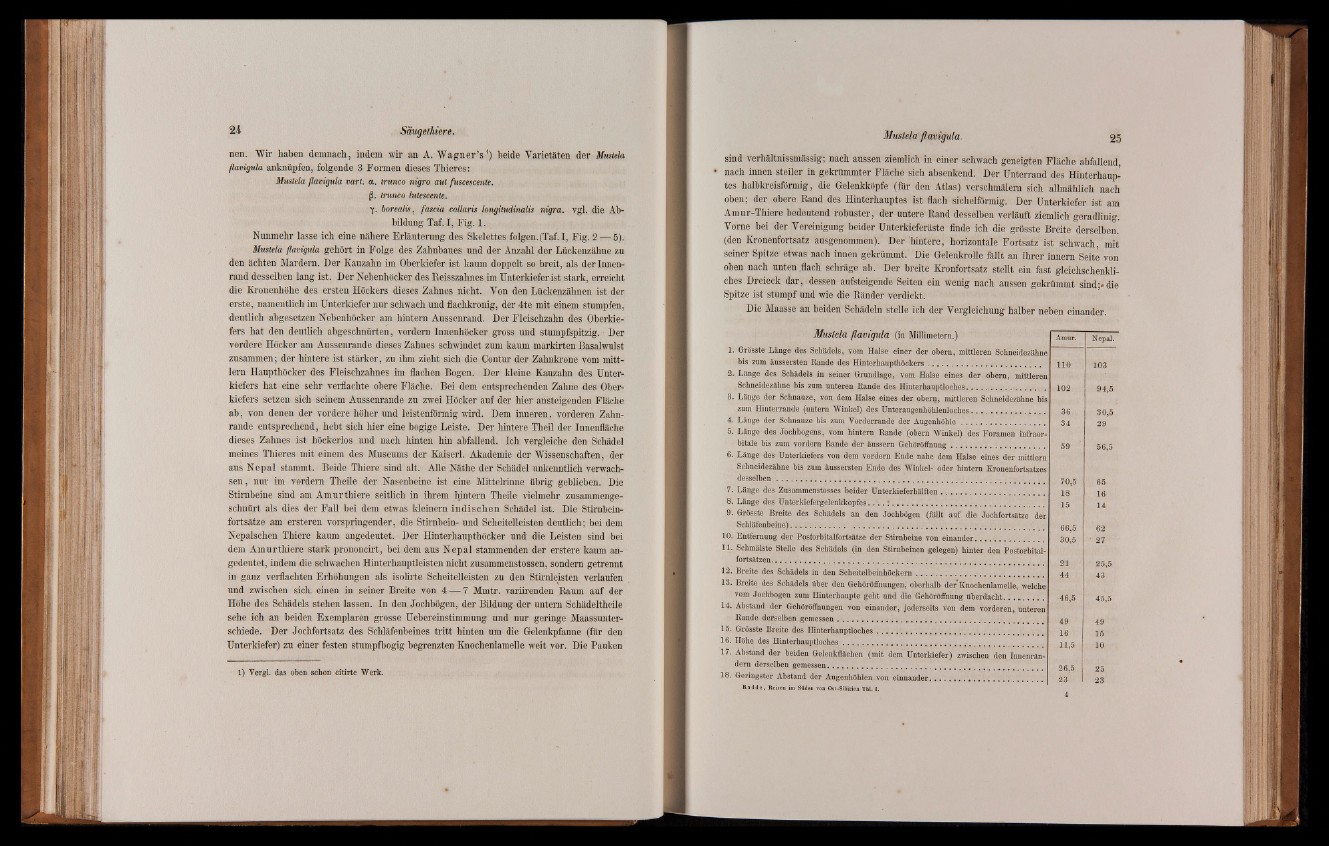

Die Maasse an beiden Schädeln stelle ich der Vergleichung halber neben einander.

Mustela flavigula (in Millimetern.)

1. Grösste Länge des Schädels, vom Halse einer der obem, mittleren Schneidezähne

bis zum äussersten Rande des Hinterhauptböckers.....................................................

2* Länge des Schädels in seiner Grundlage, vom Halse eines der obern, mittleren

Schneidezähne bis zum unteren Rande des Hinterhauptloches...................

3. Länge der Schnauze, von dem Halse eines der obern, mittleren Schneidezähne bis

zum Hinterrande (untern Winkel) des Unteraugenhöhlenloches........................

4. Länge der Schnauze bis zum Vorderrande der Augenhöhle..........................................

5. Länge des Jochbogens, vom hintern Rande (obern Winkel) des Foramen infraorbitale

bis zum vordem Rande der äussern Gehöröffnung ...................................

6. Länge des Unterkiefers von dem vordem Ende nahe dem Halse eines der mittlern

Schneidezähne bis zum äussersten Ende des Winkel- oder hintern Kronenfortsatzes

desselben ■.................... . . . . . ' ...........................'............

7. Länge des Zusammenstosses beider Unterkieferhälften............................................

8. Länge des U n t e r k i e f e r g e l e n k k o p f e s ...........................................................

9. Grösste Breite des Schädels an den Jochbögen (fällt auf die Jochfortsätze der

Schläfenbeine). . . . . . . . . . . . .................

10. Entfernung der Postorbitalfortsätze der Stirnbeine von einander..................................

11. Schmälste Stelle des Schädels (in den Stirnbeinen gelegen) hinter den Postorbitalfortsätzen..

............................

12. Breite des Schädels in den Scheitelbeinhöckern............................. ............................

13. Breite des Schädels über den Gehöröffnungen, oberhalb der Knochenlamelle, welche

vom Jochbogen zum Hinterhaupte geht und die Gehöröffnung überdacht.: . . . . . . . .

14. Abstand der Gehöröffnungen von einander, jederseits von dem vorderen, unteren

Rande derselben gemessen.........................................................................

15. Grösste Breite des Hinterhauptloches.................................. .......................................

16. Höhe des Hinterhauptloches...........................................................................

17. Abstand der beiden Gelenkflächen (mit dem Unterkiefer) zwischen den Innenrändern

derselben gemessen.................................................................

18. Geringster Abstand der Augenhöhlen.von einnander........................................................

R ad d e, Reisen im Süden von Ost-Sibirien Thl. I.

Nepal.

110 103

102 ; . 94,5

36 30,5

34 29

59 56,5

70,5 65

18 16

15 14

66,5 62

30,5 • 27

21 25,5

44 43

•46,5 45,5

49 49

16 15

11,5 10

26,5 25

23 1 23

4