J , c T / Ÿ A / p / ’Z

: 4 :

l ' Z i

1 1 ' r

l i ii I

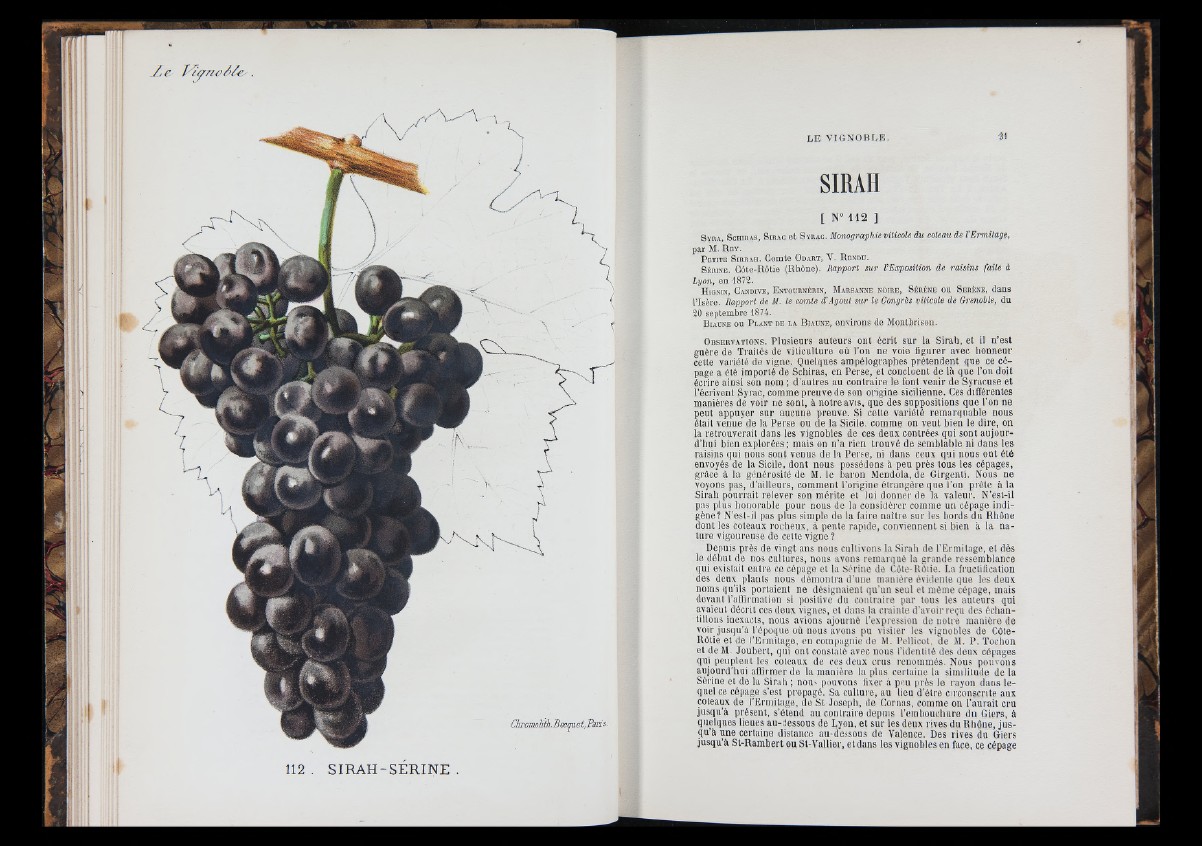

SIRAH

[ N” 1 1 2 ]

S y r a , S c h iu a s , S i r a c e t S y r a c . Monographie viHcole du coteau de l'Ermitage,

par M. R e y .

P e t i t e S i r r a h . Comte O d a r t , V. R e s d d .

S é r in e . Côte-Rûtie (Rhône). Rapport sur l'Exposition de raisins faite à

Lyon, en 1872.

H io n in , G a n d i y e , E n t o ü h h é r in , M a r s a n n e n o i r e , S é r è n e o u S e h è n e , dans

ITsère. Rapport de M. te comte d’Agout sur le Congrès viHcole de Grenoble, du

20 septembre 1874.

B i a ü n e o u P l a n t d e l a B i a u n e , environs d e Mpntbrison.

O b s e r v a t i o n s . Plusieurs auteurs onl écrit sur la Sirah, et il n’est

guère de Traités de viticulture où l’on ne voie figurer avec honneur

cette variété de vigne. Quelques ampélographes prétendent que ce cépage

a été importé de Schiras, en Perse, et concluent de là que l’on doit

écrire ainsi sou nom ; d'autres au contraire le font venir de Syracuse el

l’écrivent Syrac, comme p reuve de son origine sicilienne. Ces différentes

manières de voir ne sont, à notre avis, que des suppositions que l’on ne

peut appuyer sur aucune preuve. Si celle variété remarquable nous

était venue de la Perse ou de la Sicile, comme on veut bien le dire, on

la retrouverait dans les vignobles de ces deux contrées qui sont aujourd

’hui bien explorées ; mais on n ’a rien trouvé de semblable ni dans les

raisins qui nous sont venus de la Perse, ni dans ceux qui nous ont été

envoyés de la Sicile, dont nous possédons à peu près tous les cépages,

grâce à la générosité de M. le baron Mendola.de Girgenti. Nous ne

voyons pas, d ’ailleurs, comment l’origine étrangère que l'on prête à la

Sirah pourrait relever son mérite el lui donner de la valeur. N’esl-il

pas plus honorable pour nous de la considérer comme un cépage indigène?

N'est-il pas plus simple de la taire naître sur les bords du Rliône

dont les coteaux rocheux, à pente rapide, conviennent si bien à la n a ture

vigoureuse de celle vigne?

Depuis près de vingt ans nous cullivons la Sirah de l’Ermitage, el dès

le début (le nos cultures, nous avons remarqué la grande ressemblance

qui exislail entre ce cépage el la Sérine de Côle-Rôiie. La fructification

des deux plants nous démonlra d'une inuiiiére évidente que les deux

noms qu’ils portaient ne désignaient qu'un seul et même cépage, mais

devant l’alTirmation si positive du contraire par tous les auteurs qui

avaient décrit ces deux vignes, cl dans la crainte d'avoir reçu des ècban-

lilloiis inexacts, nous avions ajourné l’expiression de notre manière de

voir jusqu'à l'époque où nous avons pu visUer les vignotiles de Côte-

Rôtie et de l’Ermitage, en compagnie de M. Pellicot. de .M. P. Tochon

et de M. Jouberl, qui ont cousialé avec nous l’ideiiliié des deux cépages

qui peuplent les coteaux de ces deux crus renommés. Nous pouvons

aujourd’hui affirmer de la manière la plus cerlaiiie la simdilude de la

Sérine el de la Sirali ; nou- pauvuns fixer à pi'u près le rayon dans lequel

ce cépage s’est propagé. Sa culture, au lieu d ’èlre circonscrite aux

coteaux de l’Ermitage, de St Joseph, de Cornas, comme on l'au rait cru

jusqu'à présent, s'étend au contraire depuis l’emboucliure du Giers, à

quelques lieues au-dessous de Lyou, et sur les deux rives du Rhône, ju s qu’à

une certaine distance au-dessous de Valence. Des rives du Giers

jusqu’à St-Rambert ou St-Vallier, et dans les vignobles en face, ce cépage

112 . S IRAH-SERINE .