Z c

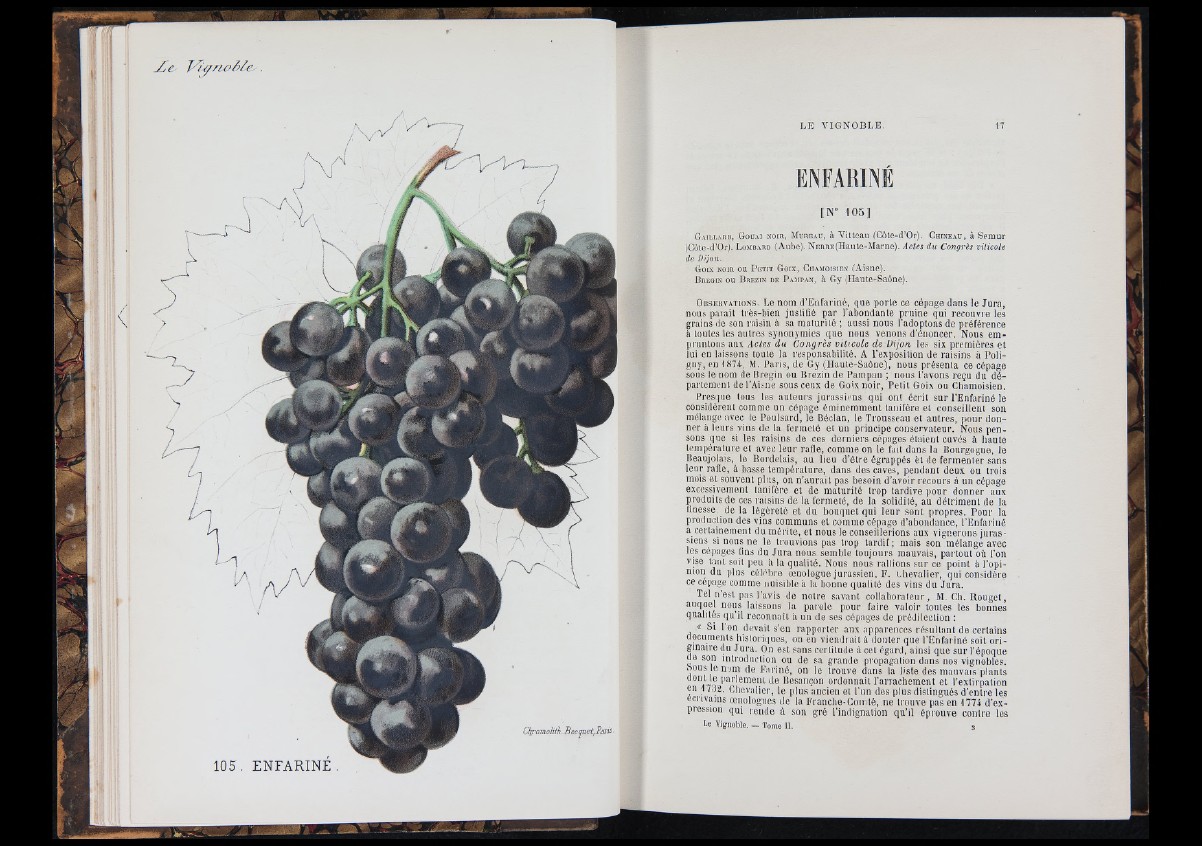

ENFARINÉ

[N» 1 0 5 ]

6 ,u l i . . v k d , G o ü .v i .Nom, M ü r e .v u , à ViUcau (Côte-d’Or). CHraE.4 0 , à Semur

(Côte-d’Or). L o m d a b d (Aube). N e r r e (Haute-Marne). Actes du Congrès viHcole

de Dijon.

Goi.x N om ou P e t i t G o i x , C h a m o i s i e .x (Aisne).

B r e g i .n o u B r e z in d e P a m p a n , à Gy (Ilaute-Saone).

O d s e r v a t io n s . Le nom il’Eufariné, que porte ce cépage dans le Jura,

nous païaît très-bien jusülié par l’abondante pruine qui recouvre les

grains de son raisin à sa maturité ; aussi nous l’adoptons de préférence

à toutes les aiitre.s synonymies que nous venons d'énoncer. Nous empruntons

aux Actes du Congrès viticule de Dijon les six premières et

lui en laissons toute la responsabilité. A l’exposition de raisins à Poligny,

en 1874, M. Pans, de Gy (Haule-Saône), nous présenta ce cépage

sous le nom de Bregin ou Brezin de Pampan ; nous l'avons reçu du département

de l'AiMie sous ceux de Goix noir, Pelit Goix ou Chamoisien.

Presque tous les auteurs jurassiens qui ont écrit sur l’Enfariné le

considèrent comme un cépage éminemment lanifère et conseillent son

mélange avec le Poulsard, le Béclan, le Trousseau et autres, pour donner

à leurs vins de la fermeté et un principe conservateur. Nous pensons

que si les raisins de ces derniers cépages étaient cuvés à haute

température et avec leur rafle, comme on le fait dans la Bourgogne, le

Beaujolais, le Bordelais, au lieu d ’être égroppés et de fermenter sans

leur rafle, à basse lempéi'alure, dans des caves, pendant deux ou trois

mois et souvent plus, on n ’aura it pas besoin d’avoir recours à un cépage

excessivement lanifère et de maturité trop tardive pour donner aux

produits de ces raisins de la fermeté, de la solidité, au détriment de la

linesse de la légèreté et du bouquet qui leu r sont propres. Pour la

production des vins communs et comme cépage d’abondance, l'Enfariiié

a certainement du mérite, et nous le conseillerions aux vignerons ju ra s siens

si nous ne te Irouvions pas trop tardif ; mais son mélange avec

les cépages fins du Ju ra nous semble toujours mauvais, partout où l'on

vise tant soit peu à la qualité. Nous nous rallions sur ce point à l'opinion

du plus céli'hre oenologue juras.sien, P. Lhevalier, qui considère

ce cépage comme nuisible à la bonne qualité des vins du Jura.

Tel n’est pas l’avis de notre savant collaborateur, M. Cli. Rouget,

auquel nous laissons la parole pour faire valoir toutes les bonnes

qualités qu'il reconnaît à un de ses cépages de prédilection :

« Si l'on devait s’en rapporler anx apparences résultant de ccriains

uocumenls lnslorii|uos, on en viendrait à douter que l’Erifai iné soit o riginaire

du Jura. On est sans certitude à cet égard, ainsi que su r l’époque

de son introduction ou de sa grande propagation dans nos vignobles,

sous le nom de Fariné, on le trouve dans la liste des mauvais plants

, J,? Besançon ordonnait l’arrachement et l’extirpation

en 17.12. Chevalier, le plus ancien et l’un des plus distingués d'entre les

écrivains oenologues de la Franche-Comté, ne trouve pas en 1774 d’expression

qui rende à son gré l’indignation qu’il éprouve contre les

Le Vignoble. — Tome II. 3