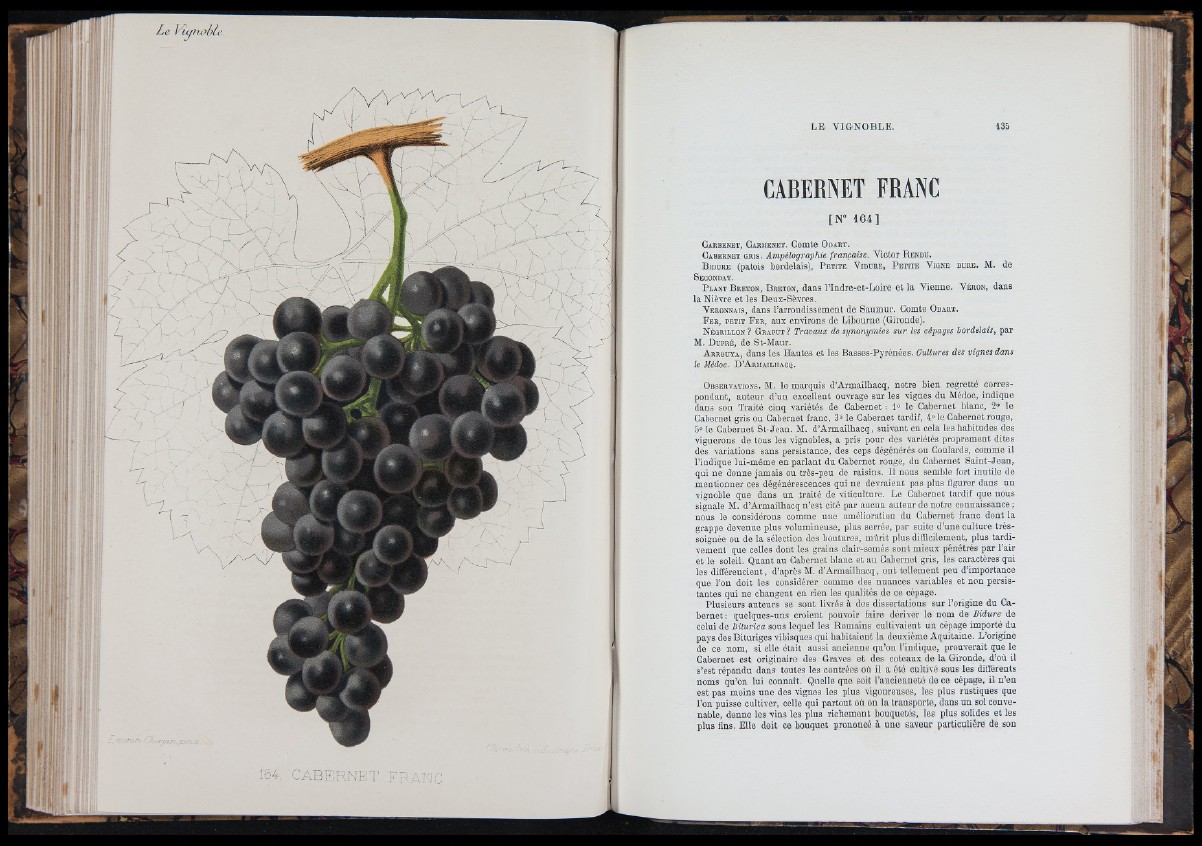

CABERNET FRANC

[ N ' ’ 1 6 4 ]

G a r b b n e t , G a w i e n e t . Gomte O d a r t .

C a b e r n e t g r i s . Ampélographie française. Victor R e n d u .

B id u r b (patois bordelais), P e t i t e V id u r e , P e t i t e V ig n e d u r e . M. de

S e c o n d â t .

P l a n t B r e t o n , B r e t o n , dans l’Iad re -e t-L o ire et la Vienne. V é r o n , dans

la Nièvre et les I)eux-Sèvres.

V e r o n n a i s , dans l’arrondissement de Saumur. Gomte O d a r t .

F e r , p e t i t F e r , aux environs de Libourne (Gironde).

N é g r i l l o n ? G r a p u t ? Travaux de synonymies su r les cépages lordelaîs, par

M. D u p r é , d e St-Manr.

A r r o ü y a , dans les Hautes et les Basses-Pyrénées. Cultures des vignes dans

le Médoc. D ’A r m a i l h a c q .

O b s e r v a t i o n s . M. le marquis d’Armailhacq, notre hien regretté correspondant,

au teu r d’un excellent ouvrage sur les vignes du Médoc, indique

dan s son Traité cinq variétés de Cabernet : 1° le Gabernet blanc, 2® le

Cabernet gris ou Gabernet franc, 3° le Gabernet tardif, 4° le Cabernet rouge,

5° le Cabernet S t-Jean . M. d’A rmailh acq , suivant en cela les habitudes des

vignerons de tous les vignobles, a pris pour des variétés p roprement dites

des variations sans persistance, des ceps dégénérés ou Goulards, comme il

l’indique lui-même en p arlan t du Cabernet rouge, du Cabernet S a in t-Je an ,

qui ne donne jamais ou très-peu de raisins. 11 nous semble fort in u tile de

mentionne r ces dégénérescences qui ne devraient pas plus figurer dans un

vignoble que dans un tra ité de viticulture. Le Gabernet ta rd if que nous

signale M. d ’Armailhacq n ’est cité par aucun au teu r de notre connaissance;

nous le considérons comme une amélioration du Cabernet franc d ont la

grappe devenue plus volumineuse, plus serrée, p a r suite d’u n e culture très-

soignée ou de la sélection des boutures, m û rit plus difficilement, plus tardivement

que celles dont les grains clair-semés sont mieux pénétrés p a r l ’air

et le soleil. Quant au Gabernet blanc et au Gabernet gris, les caractères qui

les différencient, d’après M. d ’Armailhacq, ont te llement peu d ’importance

que l’on doit les considérer comme des nuances variables et non persistantes

qui ne changent en rien les qualités de ce cépage.

Plusieurs auteurs se sont livrés à des disserta tions su r l’origine du Cab

e rn e t: quelques-uns croient pouvoir faire dériver le nom de Bidure do

celui de Büurica sous lequel les Romains cultivaient u n cépage importé du

pays des Bituriges vibisques qui h ab itaien t la deuxième Aquitaine. L ’origine

de ce nom, si elle é ta it aussi ancienne qu ’on l ’indique, prouverait que le

Cabernet est originaire des Graves et des coteaux de la Gironde, d’où il

s’est répandu dans toutes les contrées où il a été cultivé sous les différents

noms qu ’on lui connaît. Quelle que soit l’anc ienneté de ce cépage, il n ’en

e st pas moins u n e des vignes les plus vigoureuses, les plus rustiques que

l ’on puisse cultiver, celle qui partout où on la transporte, dans un sol convenable,

donne les vins les plus rich emen t bouquetés, les plus solides et les

plus fins. Elle doit ce bouquet prononcé à une saveur particulière de son