zum Reisdämpfen (röo salungga), sägebockartige Kokosnußraspel (sawo ru-niu), Sieb für

Kokosnußflocken (karombo säri), Feuerfächer (nbewi), offene Körbe (tau), Trink- und Eß-

schalen (klea), sowie hölzerne Sirihbehälter (taüa, täu mäma), und geflochtene (padja, katöpa).

In tiefen Körben („kuru ongge“, ongge = der Wasserschöpfer) über dem Wassertopf stecken

Schöpflöffel (ongge o'i) und ein Besen (kango djägo) zum Umrühren des zu röstenden

Maises (djägo) und in einem umflochtenen Bambustrichter (kuru tjedo) Kochlöffel (tjedo)

und Schöpflöffel (tjiru). An der Wand sind Haken (sakäbe) aus einem Bambuszacken angebracht,

welche Säckchen (sanduru) zum Aufbewahren von Reis, andere (tora) zum Sammeln

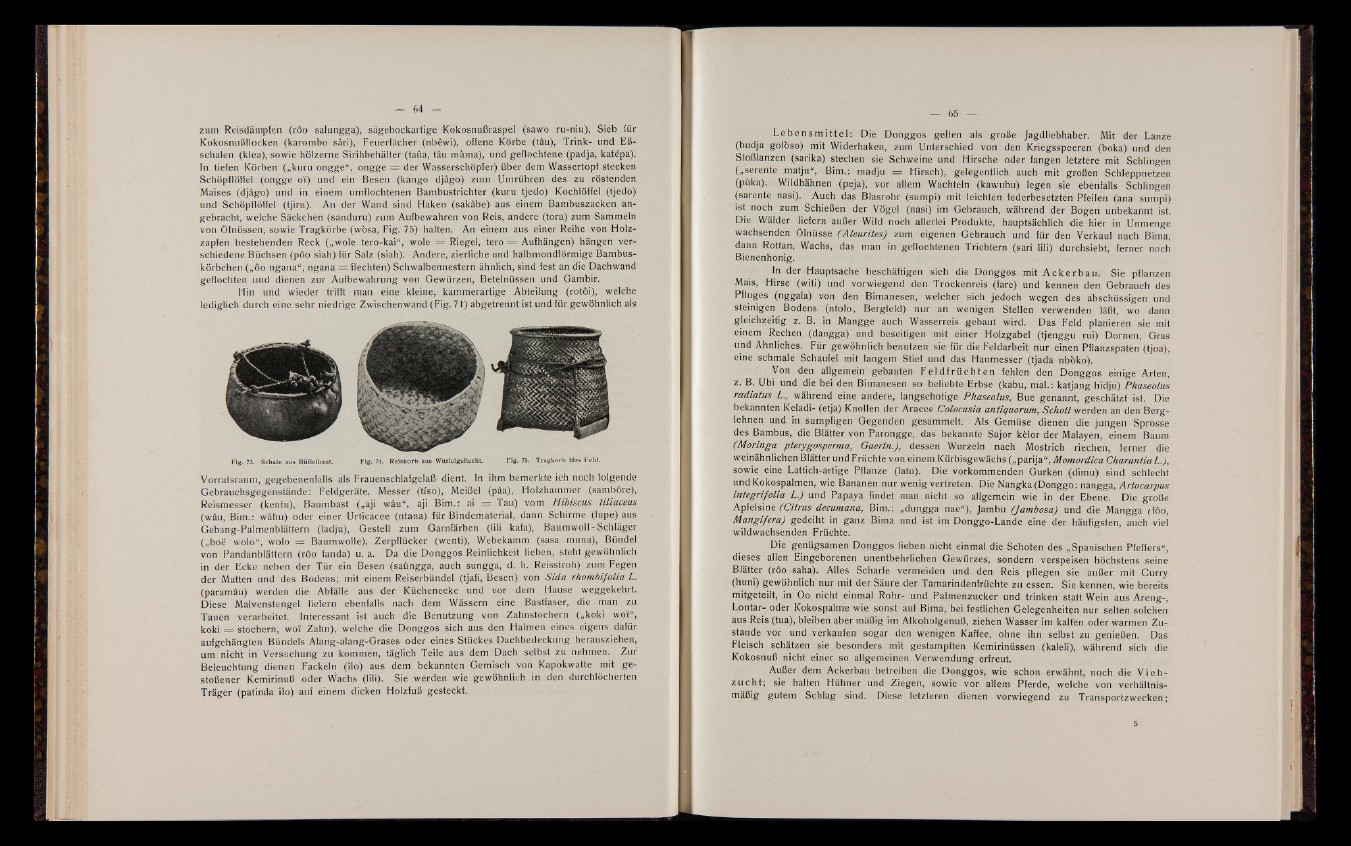

von Ölnüssen, sowie Tragkörbe (wösa, Fig. 75) halten. An einem aus einer Reihe von Holzzapfen

bestehenden Reck („wole tero-kai“, wole = Riegel, tero = Auihängen) hängen verschiedene

Büchsen (p6o siah) für Salz (siah). Andere, zierliche und halbmondförmige Bambuskörbchen

( „6 0 ngana“, ngana = flechten) Schwalbennestern ähnlich, sind fest an die Dachwand

geflochten und dienen zur Aufbewahrung von Gewürzen, Betelnüssen und Gambir.

Hin und wieder trifft man eine kleine, kammerartige Abteilung (rotöi), welche

lediglich durch eine sehr niedrige Zwischenwand (Fig. 71) abgetrennt ist und für gewöhnlich als

Fig. 73. Sch a le aus Büffelhaut. Fig. 74. R e iskorb aus Würfe lge fle cht Flg. 75. T rag k o rb fürs Feld.

Vorratsraum, gegebenenfalls als Frauenschlafgelaß dient. In ihm bemerkte ich noch folgende

Gebrauchsgegenstände: Feldgeräte, Messer (tiso), Meißel (päa), Holzhammer (samböre),

Reismesser (kentu), Baumbast („aji wäu“, aji Bim.: ai Tau) vom Hibiscus tiliaceus

(wäu, Bim.: wähu) oder einer Urticacee (ntana) für Bindematerial, dann Schirme (lupe) aus

Gebang-Palmenblättern (ladju), Gestell zum Garnfärben (lili kafa), Baumwoll- Schläger

(„boe wolo“, wolo = Baumwolle), Zerpflücker (wenti), Webekamm (sasa muna), Bündel

von Pandanblättern (röo fanda) u. a. Da die Donggos Reinlichkeit lieben, steht gewöhnlich

in der Ecke neben der Tür ein Besen (saüngga, auch sungga, d. h. Reisstroh) zum Fegen

der Matten und des Bodens; mit einem Reiserbündel (tjafi, Besen) von Sida rhombifolia L.

(paramäu) werden die Abfälle aus der Küchenecke und vor dem Hause weggekehrt.

Diese Malvenstengel liefern ebenfalls nach dem Wässern eine Bastfaser, die man zu

Tauen verarbeitet. Interessant ist auch die Benutzung von Zahnstochern („koki wdi“,

koki = stochern, wo'i Zahn), welche die Donggos sich aus den Halmen eines eigens dafür

aufgehängten Bündels Alang-alang-Grases oder eines Stückes Dachbedeckung herausziehen,

um nicht in Versuchung zu kommen, täglich Teile aus dem Dach selbst zu nehmen. Zur

Beleuchtung dienen Fackeln (tlo) aus dem bekannten Gemisch von Kapokwatte mit gestoßener

Kemirinuß oder Wachs (lili). Sie werden wie gewöhnlich in den durchlöcherten

Träger (patinda ilo) auf einem dicken Holzfuß gesteckt.

Le be n smi t t e l : Die Donggos gelten als große Jagdliebhaber. Mit der Lanze

(budja golóso) mit Widerhaken, zum Unterschied von den Kriegsspeeren (boka) und den

Stoßlanzen (sarika) stechen sie Schweine und Hirsche oder fangen letztere mit Schlingen

(„serente matju“, Bim.: madju = Hirsch), gelegentlich auch mit großen Schleppnetzen

(püka). Wildhähnen (peja), vor allem Wachteln (kawubu) legen sie ebenfalls Schlingen

(sarente nasi). Auch das Blasrohr (sumpi) mit leichten federbesetzten Pfeilen (ana sumpi)

ist noch zum Schießen der Vögel (nasi) im Gebrauch, während der Bogen unbekannt ist.

Die Wälder liefern außer Wild noch allerlei Produkte, hauptsächlich die hier in Unmenge

wachsenden Ölnüsse (Äleurites) zum eigenen Gebrauch und für den Verkauf nach Bima,

dann Rottan, Wachs, das man in geflochtenen Trichtern (sari lili) durchsiebt, ferner noch

Bienenhonig.

In der Hauptsache beschäftigen sich die Donggos mit Ac k e r b a u . Sie pflanzen

Mais, Hirse (witi) und vorwiegend den Trockenreis (fare) und kennen den Gebrauch des

Pfluges (nggala) von den Bimanesen, welcher sich jedoch wegen des abschüssigen und

steinigen Bodens (ntolo, Bergfeld) nur an wenigen Stellen verwenden läßt, wo dann

gleichzeitig z. B. in Mangge auch Wasserreis gebaut wird. Das Feld planieren sie mit

einem Rechen (dangga) und beseitigen mit einer Holzgabel (tjenggu rui) Dornen, Gras

und Ähnliches. Für gewöhnlich benutzen sie für die Feldarbeit nur einen Pflanzspaten (tjoa),

eine schmale Schaufel mit langem Stiel und das Haumesser (tjada nbbko).

Von den allgemein gebauten F e l d f r ü c h t e n fehlen den Donggos einige Arten,

z. B. Ubi und die bei den Bimanesen so beliebte Erbse (kabu, mal. : katjang hidju) Phaseolus

radiatus L., während eine andere, langschotige Phaseolus, Bue genannt, geschätzt ist. Die

bekannten Keladi- (etja) Knollen der Aracee Colocasia antiquorum, Schott werden an den Berglehnen

und in sumpfigen Gegenden gesammelt. Als Gemüse dienen die jungen Sprosse

des Bambus, die Blätter von Parongge, das bekannte Sajor kèlor der Malayen, einem Baum

(Moringa pterygosperma, Gaertn.), dessen Wurzeln nach Mostrich riechen, ferner die

weinähnlichen Blätter und Früchte von einem Kürbisgewächs („parija“, Momordica CharantiaL.),

sowie eine Lattich-artige Pflanze (latu). Die vorkommenden Gurken (dimu) sind schlecht

und Kokospalmen, wie Bananen nur wenig vertreten. Die Nangka (Donggo: nangga, Artocarpus

integrifolia L.) und Papaya findet man nicht so allgemein wie in der Ebene. Die große

Apfelsine (Citrus decumana, Bim.: „dungga nae“), Jambu (Jambosa) und die Mangga (föo,

Mangifera) gedeiht in ganz Bima und ist im Donggo-Lande eine der häufigsten, auch viel

wildwachsenden Früchte.

Die genügsamen Donggos lieben nicht einmal die Schoten des „Spanischen Pfeifers“,

dieses allen Eingeborenen unentbehrlichen Gewürzes, sondern verspeisen höchstens seine

Blätter (röo saha). Alles Scharfe vermeiden und den Reis pflegen sie außer mit Curry

(huni) gewöhnlich nur mit der Säure der Tamarindenfrüchte zu essen. Sie kennen, wie bereits

mitgeteilt, in Oo nicht einmal Rohr- und Palmenzucker und trinken statt Wein aus Areng-,

Lontar- oder Kokospalme wie sonst auf Bima, bei festlichen Gelegenheiten nur selten solchen

aus Reis (tua), bleiben aber mäßig im Alkoholgenuß, ziehen Wasser im kalten oder warmen Zustande

vor und verkaufen sogar den wenigen Kaffee, ohne ihn selbst zu genießen. Das

Fleisch schätzen sie besonders mit gestampften Kemirinüssen (kaleli), während sich die

Kokosnuß nicht einer so allgemeinen Verwendung erfreut.

Außer dem Ackerbau betreiben die Donggos, wie schon erwähnt, noch die Vi eh zucht

; sie halten Hühner und Ziegen, sowie vor allem Pferde, welche von verhältnismäßig

gutem Schlag sind. Diese letzteren dienen vorwiegend zu Transportzwecken;