Ist das Brautgut (òsan ràsa sau), bestehend aus 2 Klewang, 2 Speeren, 2 weißen1)

Blechtafeln (mas bulan) und einem Stück weißeh Zeuges entrichtet, so wird der Frucht -

b a r k e i t s z a u b e r ausgeführt. Bei den Tobu Tihu besprengt die Mutter der jungen Frau

die Brautleute mit Schweineblut (gemengt mit Kokoswasser) und spricht die Worte: „Matjiring

mamori, bleibt gesund (matjiring, auch zahm machen) und lebt lange.“ Von dem” Schwein

erhalten die beiderseitigen Familien je die Hälfte, ohne daß ein gemeinschaftliches Mahl

stattfindet.

Die Bewohner Mahuans dürfen gleich den Tobu Tihu nur 2 Weiber nehmen und

zwar nur zwei Schwestern, von denen die zuerst geheiratete das Regiment im Hause führt.

Die Frauen haben mir versichert, stets gut von ihren selbstgewählten Männern behandelt

zu werden, und Ehescheidungen sollen ganz unbekannt sein.

Als Zeit der Heiratsfähigkeit gilt auf Wetar der Eintritt der Menses, doch kommen

im Küstengebiete auch Heiraten im Kindesalter vor. Ein Fest der Geschlechtsreife wird

weder bei Mädchen noch bei Knaben gefeiert, wohl aber rasieren die Tobu Tihu von diesem

Zeitpunkt an ihre Schamhaare. Eine Beschneidung (los làsan ubus), deren Existenz sie

zwar von den Aloresen kennen, führen sie nicht aus. Zur Zeit der Menstruation (Tihu:

lai'k lori) dürfen die Frauen sich nicht in der Wohnung des Mannes aufhalten, sondern

beziehen meist ein gemeinschaftliches Häuschen (Welemur: urna lori) nahe dem Dorfe.

Erst am vierten Tage, nachdem ein Bad genommen, häufig später, kehren sie zurück.

Gleiches geschieht nach der Geburt eines Kindes und zwar bis zu dessen ersten Gehversuchen.

Nur bei den Tobu Tihu darf die junge Mutter das Ehegemach mit ihrem Gatten

bereits wieder teilen, sobald di||Uterusblutungen aufhören.

Über die G e b u r t e n (Ilmedo: gisan ana) ist nichts von den üblichen Gebräuchen

Abweichendes zu berichten. Die Nachgeburt wird in einen Tamarindenbaum gehängt, aber

einem Geiste derselben nicht geopfert.

Während bei den Bergbewohnern der Kindersegen als ein großes Glück angesehen

wird, gebrauchen die Christen der Südküste Abortivmittel. Bei ihnen ist Verführung von

Minderjährigen, Frauenaustausch und Blutschande garnicht selten, überhaupt Zustände,, wie

sie im alten Sodom nicht schlimmer sein konnten, und über welche ich mich bei Gerichtsverhandlungen

(von Seiten des Beamten) überzeugte. Wie mir der Hilfsprediger von Timor

versicherte, bildet die Christengemeinde von Wetar das Schmerzenskind der ganzen Mission.

Zum Schluß erübrigt es noch, kurz auf die T o t e n g e b r ä u c h e einzugehen. Bei

den Tobu Tihu wird die Leiche gebadet, wenn möglich in einen großen Slendang (lohe,

senikir, Südküste: dake) gewickelt und in einer Baumrindenkiste (papan) schnell bestattet,

und zwar in einer Grube, die etwa die Tiefe der Hüften eines Darinstehenden erreicht'

Sie liegt ausgestreckt, den Kopf nach Osten gerichtet und erhält nicht, wie bei den Welemur-

Leuten, Beigaben. Das Grab (metraten) wird mit einer großen Deckplatte und Steinen

bepackt und auf dasselbe Sirihpinang und altes chinesisches Porzellan gelegt.

Nach der Beerdigung schlachtet man ein Schwein oder Büffel und singt am Abend

Lieder, in denen alle Dinge aufgezählt werden, die der Tote im Leben gern gehabt hat,

z. B. bei einer Frau ein schönes Kopftuch aus China (lesu ka Makau) mit den Worten:

Mòdo huna mòdo paipei (Häuptling) si anamö ata uma ün lesu ka Makau. Außer diesem Totenfeste

(rius marnata = Waschen des Toten) besteht keine Feier, nur bringt man von Zeit zu Zeit

Sirihpinang für die Seele aufs Grab.

*) Au s S ilb e r; Rot is t h ie r v e rb o te n (Juli).

In anderen Gegenden Wetars, z. B. Mahuan, werden die Toten in ein nur knietiefes

Loch verscharrt und von den Tuputi im Baum aufgehängt, worauf die Familie das Haus verläßt.

Schon den Sterbenden behandeln die Leute aus Angst vor der Seele schlecht, Schwerkranken,

deren Tod sie in Kürze erwarten, stellen sie Essen und Trinken hin und laufen fort, um

sich anderswo neu anzusiedeln, eine Sitte, wie sie nach persönlicher Mitteilung von Herrn

Dr. K. Deninger ähnlich auf Ceram vorkommt. Da keine geschlossenen Dörfer bestehen und

die kleinen Hüttchen infolge der Furcht vor den Tobu Perai auf schwer zugänglichen Felsen

oder auf Bäumen errichtet werden, wie in West-Neu-Guinea, so bedeutet der Verlust des

Hauses den Eingeborenen nicht viel. Die Seelen endlich wandern je nach Rang zu den

Versammlungsplätzen auf bestimmten Bergen.1)

Die anthropologische Stellung der Wetaresen.

Beim Betreten Wetars fällt es auf, daß sich die Bewohner von den mittelgroßen

Stämmen der-westlichen insein durch eine bedeutendere Körperlänge unterscheiden. Über

die Kö r p e r b e s c h a f f e n h e i t der Wetaresen machen Riedel2) und Jacobsen3) einige kurze Angaben

und bemerken, daß deren Züge an die mongolische Rasse erinnern. Die Bevölkerung

der Südküste weist außerdem Menschen mit stark

europäischen Zügen auf, welche Erscheinung sich

wohlmöglich wie bei den Bewohnern der benachbarten

„Zuidwester-Eilanden“ auf die Vermischung

mit den nicht zur Heimat zurückgekehrten

portugiesischen Soldaten der früheren

Garnisonen zurückführen läßt. Aber auch unter

den im mittleren Teil der Insel wohnenden

Welemur-Leuten finden sich solche Typen nicht

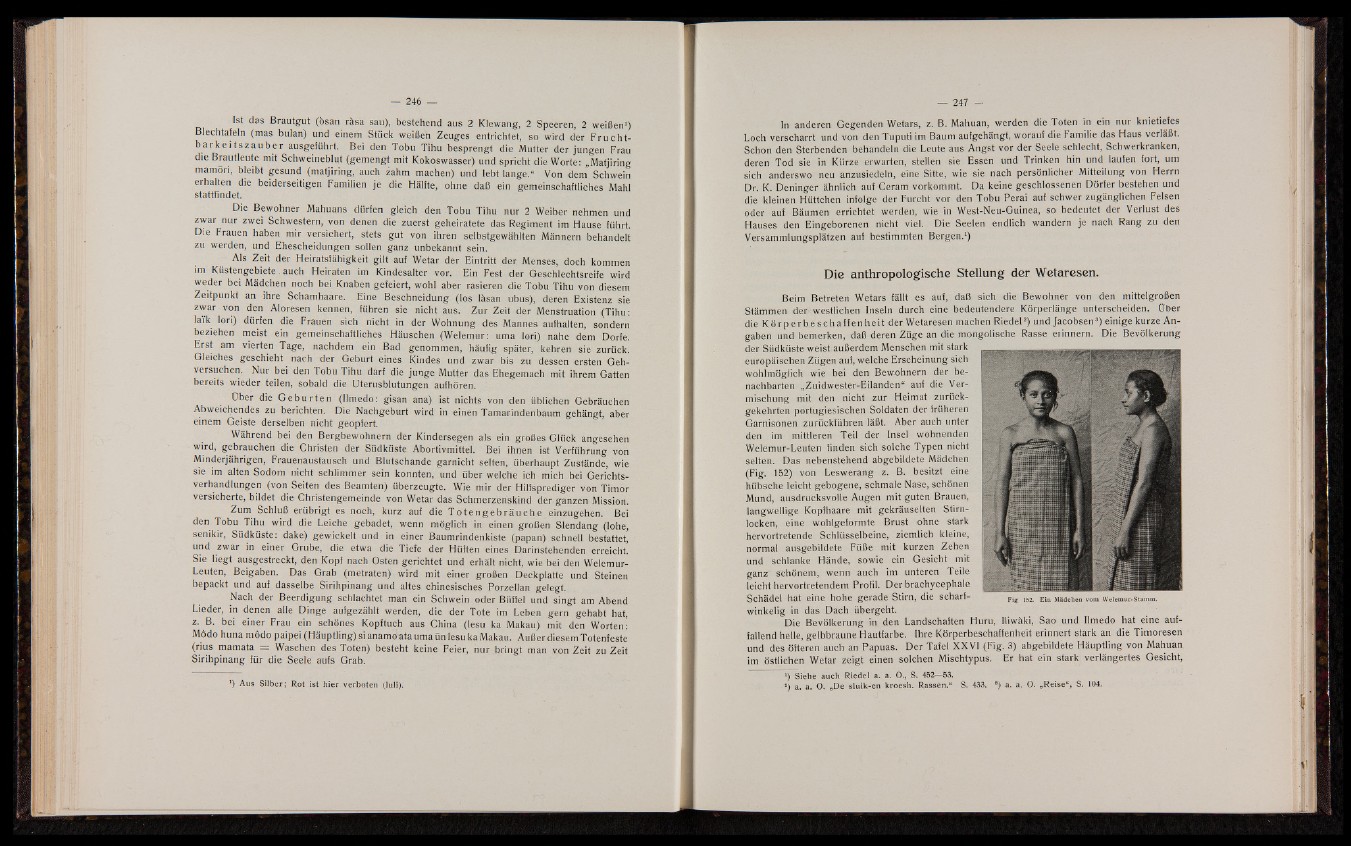

selten. Das nebenstehend abgebildete Mädchen

(Fig. 152) von Leswerang z. B. besitzt eine

hübsche leicht gebogene, schmale Nase, schönen

Mund, ausdrucksvolle Augen mit guten Brauen,

langwellige Kopfhaare mit gekräuselten Stirnlocken,

eine wohlgeformte Brust ohne stark

hervortretende Schlüsselbeine, ziemlich kleine,

normal ausgebildete Füße mit kurzen Zehen

und schlanke Hände, sowie ein Gesicht mit

ganz* schönem, wenn auch im unteren Teile

leicht hervortretendem Profil. Der brachycephale

Schädel hat eine hohe gerade Stirn, die scharfwinkelig

in das Dach übergeht,

Die Bevölkerung in den Landschaften Hurü, Iliwäki, Sao und Ilmedo hat eine auffallend

helle, gelbbraune Hautfarbe. Ihre Körperbeschaffenheit erinnert stark an die Timoresen

und des öfteren auch an Papuas. Der Tafel XXVI (Fig. 3) abgebildete Häuptling von Mahuan

im östlichen Wetar zeigt einen solchen Mischtypus. Er hat ein stark verlängertes Gesicht,

x) Siehe auch Riedel a. a. O., S. 452—53.

s) a. a. O. „De sluik-en kroesh. Rassen.“ S. 433. *) a. a. O. „Reise“, S. 104.