Gattung: Lacerta L.

Eidechse.

Boulenger, Monograph of Lacertidae, Vol. I, London 1920, p. 28. — Schreiber, Herpet. Europ., 2. Aufl., Jena 1912.

— Bedriaga, Beitr. z. Kenntnis der Lacertiden-Familie. Frankfurt a. Main 1886, p. 6.

Die in Europa, Afrika und Asien verbreitete Eidechsenfamilie der Lacertiden ist von

den übrigen Eidechsen Griechenlands durch eine Anzahl von Merkmalen verschieden, die

sie zusammengenommen ohne weiteres erkennbar machen. Der Körper ist gestreckt, der

Schwanz lang und es sind ausnahmslos 4 wohlentwickelte Beine vorhanden, die 5 bekrallte

Zehen auiweisen. Der Kopf ist mit großen, symmetrischen Schildern bedeckt, die Zunge mit

sehuppenartigen Warzen besetzt, an der Spitze tief ausgeschnitten, das Trommelfell immer

deutlich sichtbar. Die Oberseite ist sonst mit glatten oder gekielten Schuppen hedeekt, die

nach hinten allmählich in die meist wirtelförmig angeordneten Sehwanzschuppen übergehen.

Die Schildehen der Unterseite sind groß, glatt, auf dem Bauche in Längsreihen von

größeren Schildern übergehend. Schenkelpöfen sind immer vorhanden und lassen beim Cf

zur Paarungszeit eine gelbbraune, breiige Masse in Form von abgerundeten Stäbchen hervortreten.

Die beiden Geschlechter sind außer durch dieses Merkmal auch noch durch die

meist bedeutendere Größe des C? und meist auch durch die verschiedene Färbung unter-

scheidbar.

Mit Ausnahme einer einzigen Art sind alle Lacertiden ovipar.

Die Familie enthält in Griechenland drei Gattungen, von denen die Gattung Lacerta,

die zu den charakteristischsten Reptilien der Mittelmeerländer gehört, die meisten Arten

enthält.

Die Gattung Lacerta selbst ist von den beiden anderen in Griechenland vorkommenden

Gattungen der Lacertiden leicht unterscheidbar. Die Augenlider sind vollständig frei und

beweglich; das Halsband ist gleichfalls frei, die S c h u p p e n des Rückens klein, die Lamellen

auf der Unterseite der Finger und Zehen glatt.

Von den vielen Arten, die das ganze Mittelmeergebiet, Europa, Westasien und Ostafrika

bevölkern und deren Zahl kaum festzustellen ist, weil über den Wert der systematischen

Artcharaktere durchaus keine Einigkeit herrscht, bewohnen acht das Gebiet von

Griechenland; von ihnen sind zwei endemische (L.peloponnesiaca und graeca), eine balka-

nisch-westasiatische (L. major), zwei balkanisch-ägäische (L. taurica, erhardi) und eine westasiatische

(L. anatolica) und schließlich zwei auch in Mitteleuropa lebende (L. viridis und

muralis). Letztere sind vorwiegend auf die Gebirge beschränkt, wohin sie sich vor dem

Andrängen ihrer Gattungsverwandten zurückgezogen haben, und bewohnen daher weitgetrennte

Gebiete.

Die Schwierigkeiten, die Arten der Gattung Lacerta in natürlicher Weise zu gruppieren,

sind sehr groß und B o u l e n g e r , der (in Transact. Zool. Soc. London 1916) die von

B e d r i a g a und mir auf gestellten Versuche dazu kritisiert, ha t selbst in seinem monumentalen

Werke: Monograph of Lacertidae nicht sehr viel zur Klärung der Verhältnisse beigetragen,

um so mehr als er als Unterabteilung der A rt nur die V arietät kennt und die zahlreichen

von ihm unterschiedenen Formen ohne Rücksicht auf wirkliche Verwandtschaft

aneinanderreiht. Von den von ihm aufgestellten Untergattungen: Lacerta, Gallotia, Zoo-

toca, Podarcis, ist die letztere in ihrer Zusammensetzung unhaltbar und es ist ein Verdienst

von M e h e l y , dem M e r t e n s gefolgt ist, daß er aus dieser Zahl die primitiven Archäolacerten,

die eine Anzahl sehr auffälliger Merkmale gemeinsam haben und die auch in ihrer

Lebensweise sehr übereinstimmen, aus der Menge der übrigen herausgehoben haben.

In Griechenland sind Angehörige von drei Untergattungen vertreten: Lacerta durch

L. viridis und strigata major, Podarcis durch taurica, peloponnensiaca, muralis und erhardi,

Archaeolacerta durch graeca und anatolica.

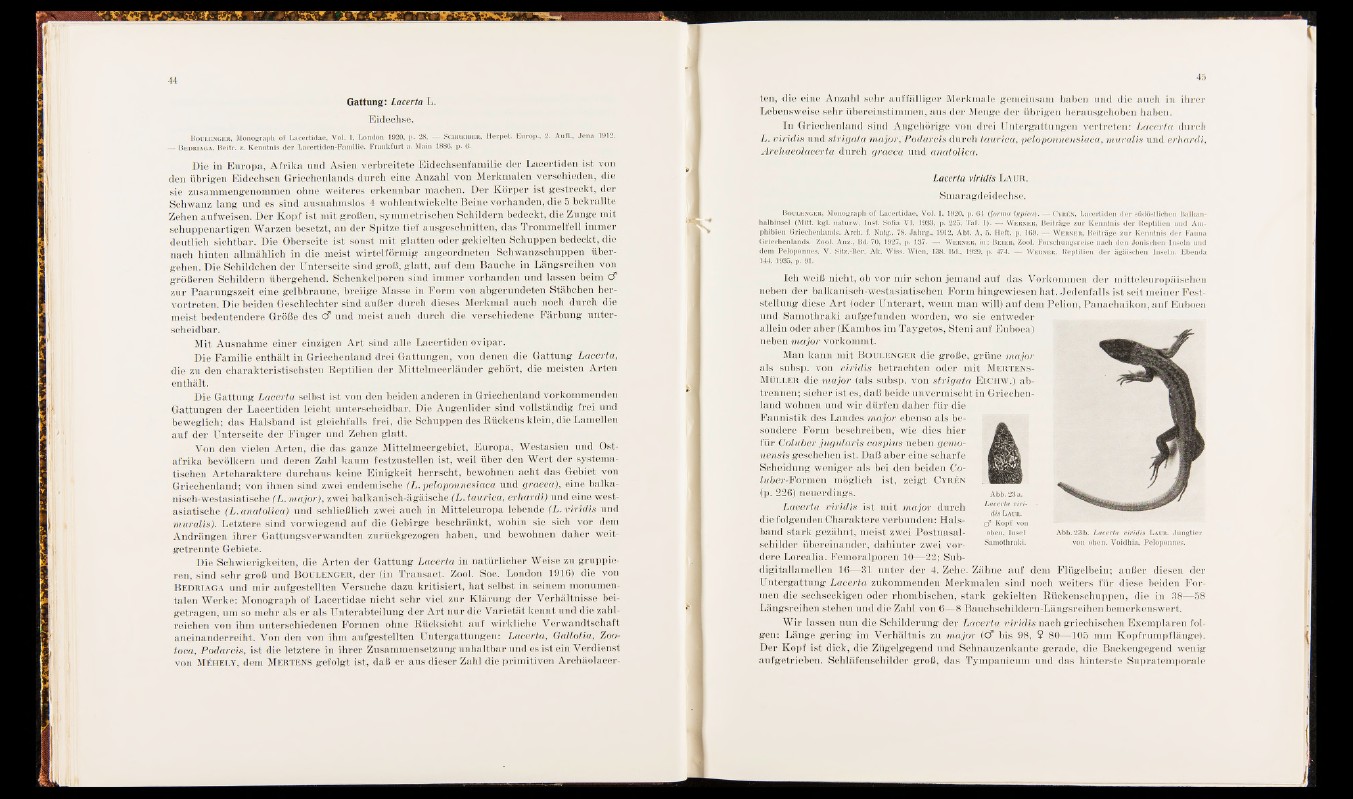

Lacerta viridis L au r.

Smaragdeidechse.

B oulenger, Monograph of Lacertidae, Vol. I, 1920, p. 64 (forma lypicu). — Cyren, Lacertiden der südöstlichen Balkanhalbinsel

(Mitt. kgl. naturw. Inst. Sofia VI, 1933, p. 225, Taf. I). — Werner, Beiträge zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien

Griechenlands. Arch. f. Natg., 78. Jahrg., 1912, Abt. A, 5. Heft, p. 1 6 9 .S W erner, Beiträge zur Kenntnis der Fauna

Griechenlands. Zool. Anz., B d .70, 1927, p. 137. Werner, in: Beier, Zool. Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und

dem Peloponnes. V. Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien, 138. Bd., 1929, p. 474. — Werner, Reptilien der ägäischen Inseln. Ebenda

144, 1935, p. 91.

Ich weiß nicht, ob vor mir schon jemand auf das Vorkommen der mitteleuropäischen

neben der balkanisch-westasiatischen Form hingewiesen hat. Jedenfalls ist seit meiner Feststellung

diese Art (oder Unterart, wenn man will) auf dem Pelion, Panachaikon, auf Euboea

und Samothraki aufgefunden worden, wo sie entweder

allein oder aber (Kambos im Taygetos, Steni

neben major vorkommt.

Man kann mit B o u l e n g e r die große,

als subsp. von viridis betrachten oder m

M ü l l e r die major (als subsp. von strigata

trennen; sicher ist es, daß beide unvermischt

land wohnen und wir dürfen daher für die

Faunistik des Landes major ebenso als besondere

Form beschreiben, wie dies hier

für Coluber jugularis caspius neben gemo-

nensis geschehen ist. Daß aber eine scharfe

Scheidung weniger als bei den beiden Co-

luber-JPormen möglich ist, zeigt C y r e n

(p. 226) neuerdings.

Lacerta viridis ist mit major durch

die folgenden Charaktere verbunden: Halsband

stark gezähnt, meist zwei Postnasalschilder

übereinander, dahinter zwei vordere

Lorealia. Femoralporen 10—22; Subdigitallamellen

16—31 unter der 4. Zehe. Zähne auf dem Flügelbein; außer diesen der

Untergattung Lacerta zukommenden Merkmalen sind noch weiters für diese beiden Formen

die sechseckigen oder rhombischen, stark gekielten Rückenschuppen, die in 38—58

Längsreihen stehen und die Zahl von 6—8 Bauchschildern-Längsreihen bemerkenswert.

Wir lassen nun die Schilderung der Lacerta viridis nach griechischen Exemplaren folgen:

Länge gering im Verhältnis zu major (cf bis 98, 2 80—105 mm Kopf rümpf länge).

Der Kopf ist dick, die Zügelgegend und Schnauzenkante gerade, die Backengegend wenig

aufgetrieben. Schläfenschilder groß, das Tympanicum und das hinterste Supratemporale

I