voneinander abweichen, und demgemäß dann auch ihre Nachkommen und damit die Zusammensetzung

der Gesamtstaaten.

Daß bei Ameisenarten, welche die verschiedensten Klimate bewohnen, auf diese Weise

leicht auch verschiedene Rassen gebildet werden können, habe ich schon an anderer Stelle

dargelegt und dabei auch darauf hingewiesen, daß solche sogenannten Rassen oft nichts

weiter sind als Futter- oder Standortmodifikationen. Dies zeigten z. B. die verschiedenen

Zuchten von Lasius emarginatus, die in kühleren Gegenden ebenso wie im Laboratorium

unter ungünstigeren Bedingungen kleiner bleiben als in warmen (Goetsch 1937, S. 142);

und Zuchtversuche mit einer Reihe von Pheidole vom Rio Negro ergaben jetzt dasselbe Resultat,

wie Abbildung 35 und Tabelle 37 zeigen. Bei den ilfessor-Arten sind doch tatsächlich

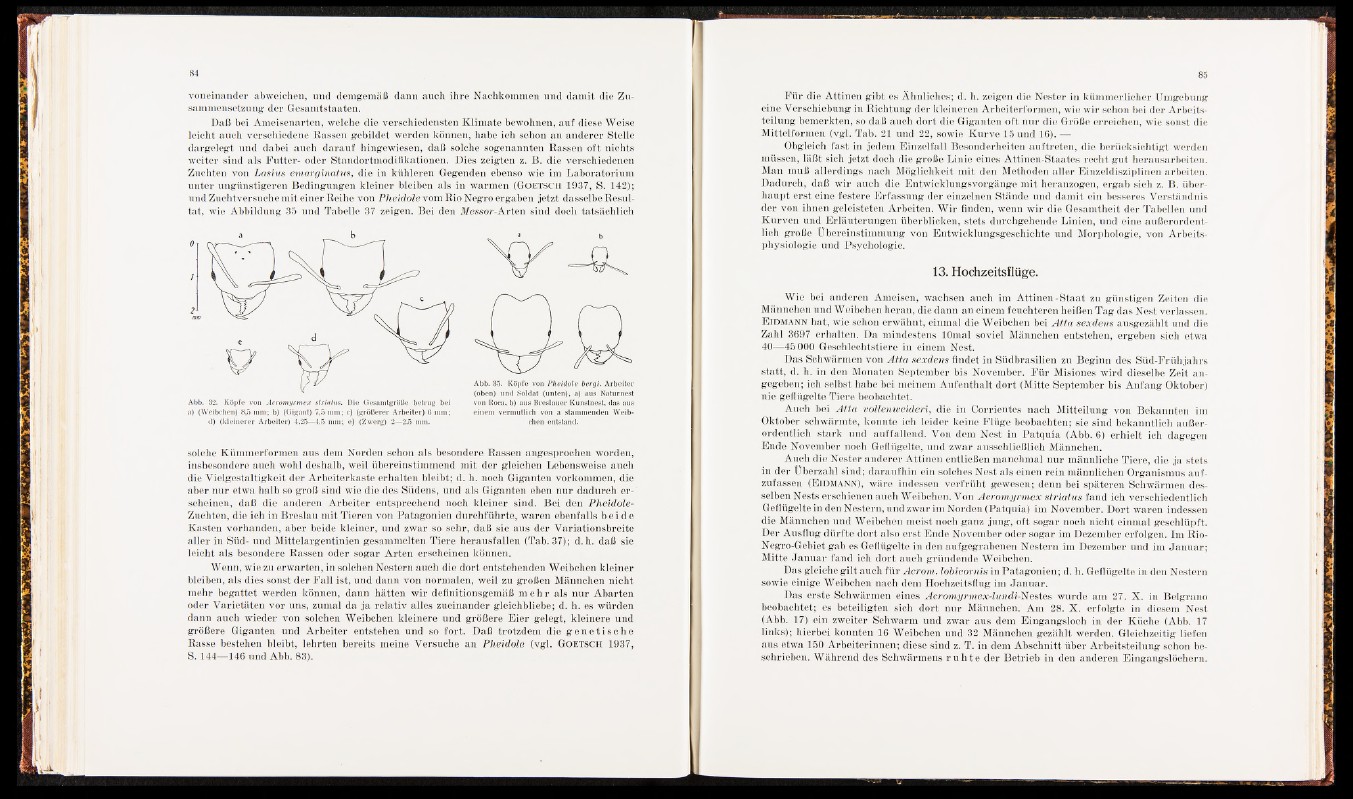

Abb. 32. Köpfe von Acromyrmex striatus. Die Gesamtgröße betrug bei

a) (Weibchen) 8,5 mm; b) (Gigant) 7,5 mm; c) (größerer Arbeiter) 6 mm;

d) (kleinerer Arbeiter) 4,25—4,5 mm; e) (Zwerg) 2—2,5 mm.

solche Kümmerformen aus dem Norden schon als besondere Rassen angesprochen worden,

insbesondere auch wohl deshalb, weil übereinstimmend mit der gleichen Lebensweise auch

die Vielgestaltigkeit der Arbeiterkaste erhalten bleibt; d. h. noch Giganten Vorkommen, die

aber nur etwa halb so groß sind wie die des Südens, und als Giganten eben nur dadurch erscheinen,

daß die anderen Arbeiter entsprechend noch kleiner sind. Bei den Pheidole-

Zuchten, die ich in Breslau mit Tieren von Patagonien durchführte, waren ebenfalls b e i d e

Kasten vorhanden, aber beide kleiner, und zwar so sehr, daß sie aus der Variationsbreite

aller in Süd- und Mittelargentinien gesammelten Tiere herausfallen (Tab. 37); d.h. daß sie

leicht als besondere Rassen oder sogar Arten erscheinen können.

Wenn, wie zu erwarten, in solchen Nestern auch die dort entstehenden Weibchen kleiner

bleiben, als dies sonst der Fall ist, und dann von normalen, weil zu großen Männchen nicht

mehr begattet werden können, dann hätten wir definitionsgemäß me h r als nur Abarten

oder Varietäten vor uns, zumal da ja relativ alles zueinander gleichbliebe; d. h. es würden

dann auch wieder von solchen Weibchen kleinere und größere Eier gelegt, kleinere und

größere Giganten und Arbeiter entstehen und so fort. Daß trotzdem die g e n e t i s c h e

Rasse bestehen bleibt, lehrten bereits meine Versuche an Pheidole (vgl. G o e t s c h 1937,

S. 144—146 und Abb. 83).

F ü r die Attinen gibt es Ähnliches; d. h. zeigen die Nester in kümmerlicher Umgebung

eine Verschiebung in Richtung der kleineren Arbeiterformen, wie w ir schon bei der Arbeitsteilung

bemerkten, so daß auch dort die Giganten oft nur die Größe erreichen, wie sonst die

Mittelformen (vgl. Tab. 21 und 22, sowie Kurve 15 und 16).—s. .

Obgleich fast in jedem Einzelfall Besonderheiten auftreten, die berücksichtigt werden

müssen, läßt sich jetzt doch die große Linie eines Attinen-Staates recht gut herausarbeiten.

Man muß allerdings nach Möglichkeit mit den Methoden aller Einzeldisziplinen arbeiten.

Dadurch, daß wir auch die EntwicklungsVorgänge mit heranzogen, ergab sich z. B. überhaupt

erst eine festere Erfassung der einzelnen Stände und damit ein besseres Verständnis

der von ihnen geleisteten Arbeiten. Wir finden, wenn wir die Gesamtheit der Tabellen und

Kurven und Erläuterungen überblicken, stets durchgehende Linien, und eine außerordentlich

große Übereinstimmung von Entwicklungsgeschichte und Morphologie, von Arbeitsphysiologie

und Psychologie.

13. Hochzeitsflüge.

Wie bei anderen Ameisen, wachsen auch im Attinen-Staat zu günstigen Zeiten die

Männchen und Weibchen heran, die dann an einem feuchteren heißen Tag das Nest verlassen.

E i d m a n n hat, wie schon erwähnt, einmal die Weibchen bei A tta sexdens ausgezählt und die

Zahl 3697 erhalten. Da mindestens lOmal soviel Männchen entstehen, ergeben sich etwa

40—45 000 Geschlechtstiere in einem Nest.

Das Schwärmen von A tta sexdens findet in Südbrasilien zu Beginn des Süd-Frühjahrs

statt, d. h. in den Monaten September bis November. F ü r Misiones wird dieselbe Zeit angegeben;

ich selbst habe bei meinem Aufenthalt dort (Mitte September bis Anfang Oktober)

nie geflügelte T iere beobachtet.

Auch bei A tta vollenweideri, die in Corrientes nach Mitteilung von Bekannten im

Oktober schwärmte, konnte ich leider keine Flüge beobachten; sie sind bekanntlich außerordentlich

stark und auffallend. Von dem Nest in Patquia (Abb. 6) erhielt ich dagegen

Ende November noch Geflügelte, und zwar ausschließlich Männchen.

Auch die Nester anderer A ttinen entließen manchmal nur männliche Tiere, die ja stets

in der Überzahl sind; daraufhin ein solches Nest als einen rein männlichen Organismus aufzufassen

( E i d m a n n ) , wäre indessen verfrüht gewesen; denn bei späteren Schwärmen desselben

Nests erschienen auch Weibchen. Von Acromyrmex striatus fand ich verschiedentlich

Geflügelte in den Nestern, und zwar im Norden (Patquia) im November. Dort waren indessen

die Männchen und Weibchen meist noch ganz jung, oft sogar noch nicht einmal geschlüpft.

Der Ausflug dürfte dort also erst Ende November oder sogar im Dezember erfolgen. Im Rio-

Negro-Gebiet gab es Geflügelte in den aufgegrabenen Nestern im Dezember und im Jan u a r;

Mitte J an u a r fand ich dort auch gründende Weibchen.

Das gleiche gilt auch für Acrom. lobicornis in Patagonien; d. h. Geflügelte in den Nestern

sowie einige Weibchen nach dem Hochzeitsflug im Januar.

Das erste Schwärmen eines Acromyrmex-lundi-Nestes wurde am 27. X. in Belgrano

beobachtet; es beteiligten sich dort nur Männchen. Am 28. X. erfolgte in diesem Nest

(Abb. 17) ein zweiter Schwarm und zwar aus dem Eingangsloch in der Küche (Abb. 17

links); hierbei konnten 16 Weibchen und 32 Männchen gezählt werden. Gleichzeitig liefen

aus etwa 150 Arbeiterinnen; diese sind z. T. in dem Abschnitt über Arbeitsteilung schon beschrieben.

Während des Schwärmens r u h t e der Betrieb in den anderen Eingangslöchern.