der proximalen lind distalen Anheftungsstellen ein besonderes Interesse. Diese Frage muß

leider offen gelassen werden, da gerade bei diesem Längsschnitt infolge der ungünstigen

Schnittrichtung weder eine basale noch eine distale Insertion festgestellt werden konnte.

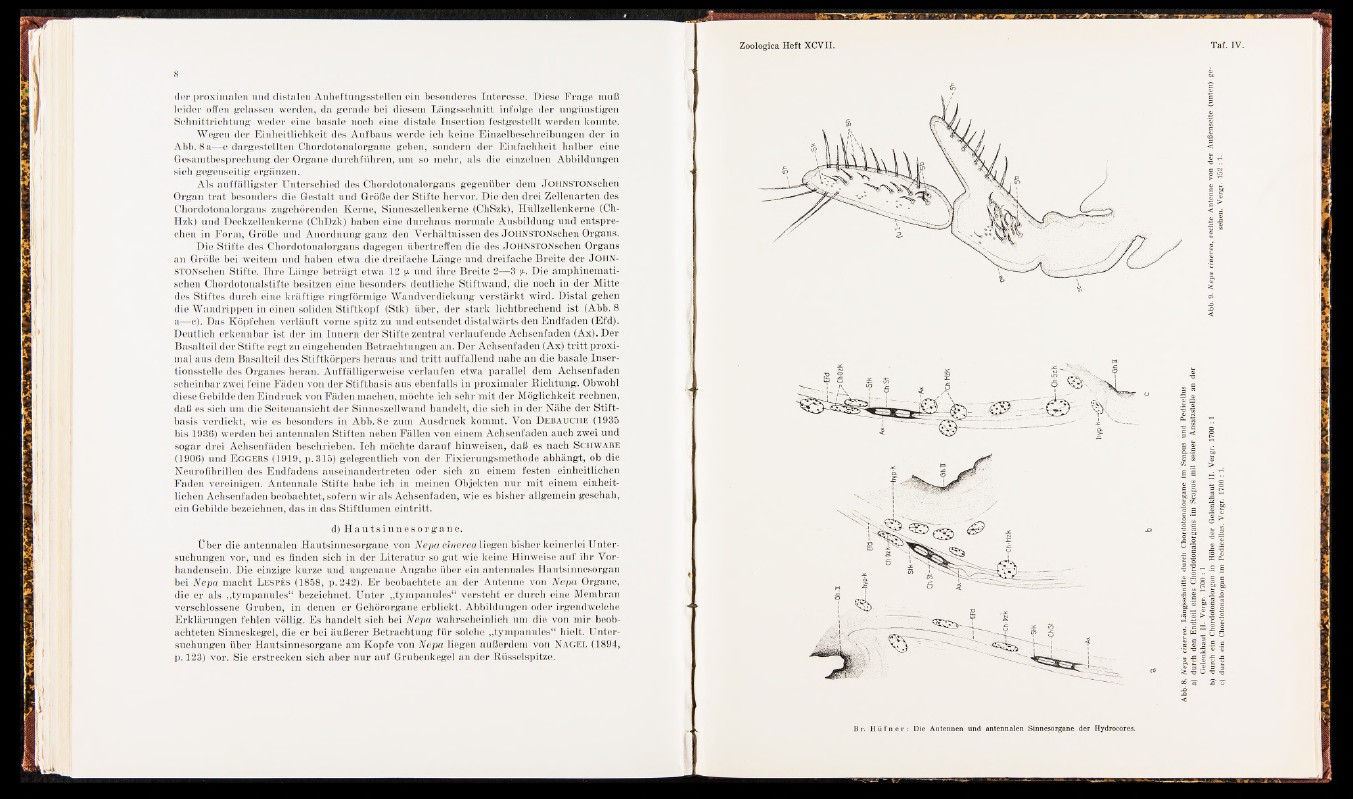

Wegen der Einheitlichkeit des Aufbaus werde ich keine Einzelbeschreibungen der in

Abb. 8 a—c dargestellten Chordotonalorgane geben, sondern der Einfachheit halber eine

Gesamtbesprechung der Organe durchführen, um so mehr, als die einzelnen Abbildungen

sich gegenseitig ergänzen.

Als auffälligster Unterschied des Chordotonalorgans gegenüber dem JOHNSTONschen

Organ tra t besonders die Gestalt und Größe der Stifte hervor. Die den drei Zellenarten des

Chordotonalorgans zugehörenden Kerne, Sinneszellenkerne (ChSzk), Hüllzellenkerne (Ch-

Hzk) und Deckzellenkerne (ChDzk) haben eine durchaus normale Ausbildung und entsprechen

in Form, Größe und Anordnung ganz den Verhältnissen des JOHNSTONschen Organs.

Die Stifte des Chordotonalorgans dagegen über treffen die des JOHNSTONschen Organs

an Größe bei weitem und haben etwa die dreifache Länge und dreifache Breite der JOHNSTONschen

Stifte. Ihre Länge beträgt etwa 12 ^ und ihre Breite 2—3 [a. Die amphinemati-

schen Chordotonalstifte besitzen eine besonders deutliche Stiftwand, die noch in der Mitte

des Stiftes durch eine kräftige ringförmige Wandverdickung verstärkt wird. Distal gehen

die Wandrippen in einen soliden Stiftkopf (Stk) über, der stark lichtbrechend ist (Abb. 8

a—c). Das Köpfchen verläuft vorne spitz zu und entsendet distalwärts den Endfaden (Efd).

Deutlich erkennbar ist der im Innern der Stifte zentral verlaufende Achsenfaden (Ax). Der

Basalteil der Stifte regt zu eingehenden Betrachtungen an. Der Achsenfaden (Ax) tritt proximal

aus dem Basalteil des S tiftkörpers heraus und tritt auffallend nahe an die basale Insertionsstelle

des Organes heran. Auffälligerweise verlaufen etwa parallel dem Achsenfaden

scheinbar zwei feine Fäden von der Stiftbasis aus ebenfalls in proximaler Richtung. Obwohl

diese Gebilde den Eindruck von Fäden machen, möchte ich sehr mit der Möglichkeit rechnen,

daß es sich um die Seitenansicht der Sinneszellwand handelt, die sich in der Nähe der Stiftbasis

verdickt, wie es besonders in Abb. 8 c zum Ausdruck kommt. Von Debauche (1935

bis 1936) werden bei antennalen Stiften neben Fällen von einem Achsenfaden auch zwei und

sogar drei Achsenfäden beschrieben. Ich möchte darauf hinweisen, daß es nach Schwabe

(1906) und E ggers (1919, p. 315) gelegentlich von der Fixierungsmethode abhängt, ob die

Neurofibrillen des Endfadens auseinandertreten oder sich zu einem festen einheitlichen

Faden vereinigen. Antennale Stifte habe ich in meinen Objekten nur mit einem einheitlichen

Achsenfaden beobachtet, sofern wir als Achsenfaden, wie es bisher allgemein geschah,

ein Gebilde bezeichnen, das in das Stiftlumen eintritt.

d) H a u t s i n n e s o r g a n e .

Über die antennalen Hautsinnesorgane von Nepa ein erea liegen bisher keinerlei Untersuchungen

vor, und es finden sich in der Literatur so gut wie keine Hinweise auf ihr Vorhandensein.

Die einzige kurze und ungenaue Angabe über ein antennales Hautsinnesorgan

bei Nepa macht Lespes (1858, p. 242). E r beobachtete an der Antenne von Nepa Organe,

die er als „tympanules“ bezeichnet. Unter „tympanules“ versteht er durch eine Membran

verschlossene Gruben, in denen er Gehörorgane erblickt. Abbildungen oder irgendwelche

Erklärungen fehlen völlig. Es handelt sich bei Nepa wahrscheinlich um die von mir beobachteten

Sinneskegel, die er bei äußerer Betrachtung für solche „tympanules“ hielt. Untersuchungen

über Hautsinnesorgane am Kopfe von Nepa liegen außerdem von Nagel (1894,

p. 123) vor. Sie erstrecken sich aber nur auf Grubenkegel an der Rüsselspitze.

B

I■

I

05

N

11

■ i