« g

u |§ nouvel ajustement p ouf embellir la tête de ses colonnes d’une façon

originale.’ C ependant les Arabes se sont p resque toujours attachés, avons-nous

déjà d it,’ à o rn e r les . colonnes du mihrab de chapiteaux dans un style conforme

à le u r ornementation; il le u r eu t trop répugné d employer, p our cette

partie de leurs mosquées, v énérée en tre toutes, des chapiteaux provenant de tem-

pies chrétiens.

• . Les chapiteaux représentés dans la planche A7K, ci-jointe, donnent une idée

des plus heureux efforts tentés par les artistes du Bas-Empire p our d é co re r leurs

colonnes. L’un de ces chapiteaux, qui se trouve dans une mosquée de Damiette;

offre une corbeille ornée à sa base de feuilles imbriquées e t surmontée d ’un

abaque dont les carnes sont soutenues par des palmeltes. C’est le spécimen le

plus élégant et le plus original qu’on puisse rencontrer.

Le plus étrange est le chapiteau quadrifrons, qui se trouve au Kaire dans la

mosquée d ’Amr. 11 est formé de quatre masques de Silènes, ornés d’une b a rb e de

feuillage, couronnés de pampres e t séparés par des espèces de p ila s tre s; c e s t

une disposition qui rappelle les chapiteaux à tête d ’Hâlhor du temple de Den-

derah. Pour effacer cette image païenne, l’a rchitecte musulman s’est contenté

de la défigurer avec du plâ tre qui, en tombant, a livré à tous les regards ces

quatre masques dont les visages bachiques semblent protester, au milieu du

sanctuaire, contre les défenses de Mahomet.

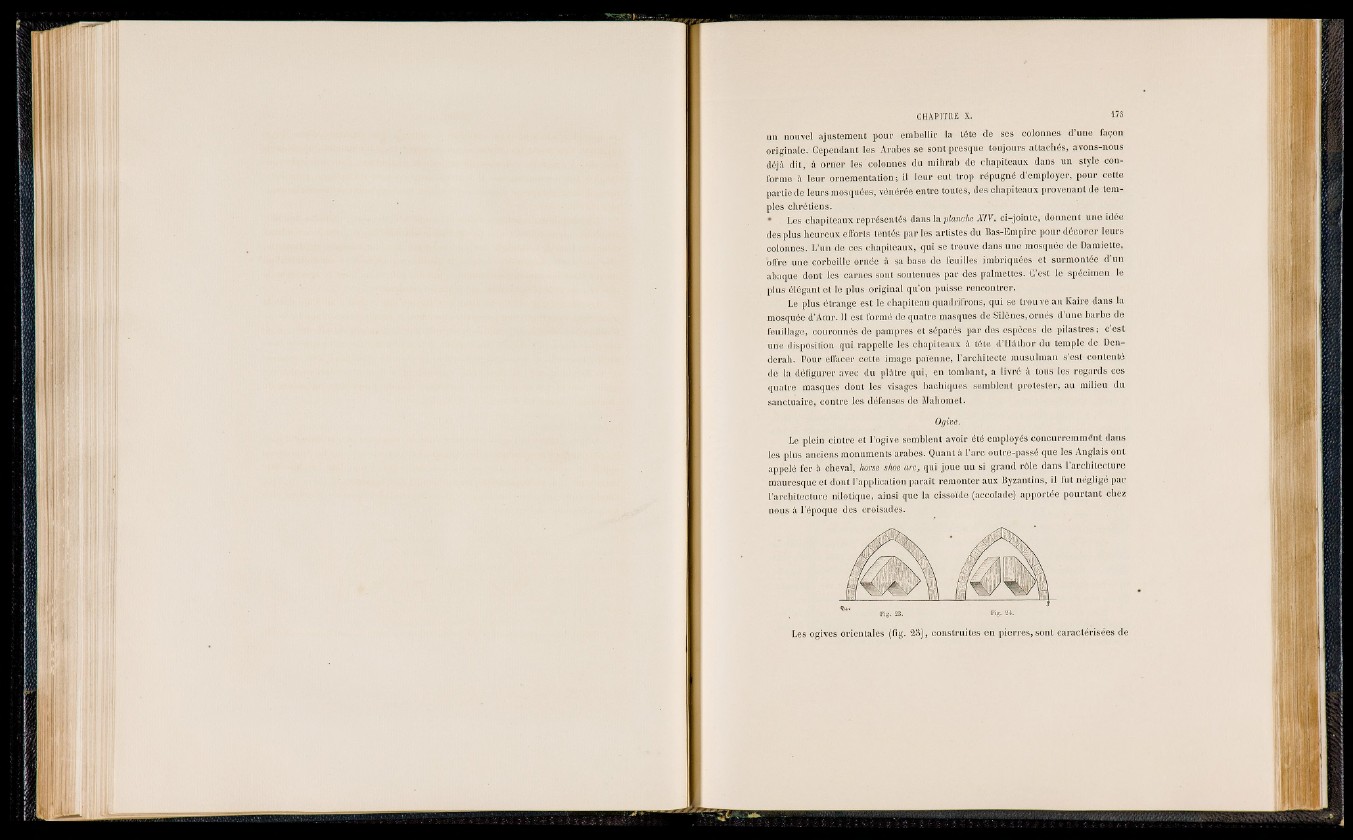

Ogive.

Le plein cintre e t l ’ogive semblent avoir été employés concurremmênt dans

les plus anciens monuments arabes. Quant à l’a rc outre-passé que les Anglais ont

appelé fer à cheval, horse shoe arc, qui joue un si grand rôle dans l ’architecture

mauresque e t dont J’application p a ra ît remonter aux Byzantins, il fut négligé par

l’architecture nilotique, ainsi que la cissoïde (accolade) apportée p o u rtan t chez

nous à l’époque des croisades.

Fig. 23. Fig. 24.

Les ogives orientales (fig. 23), construites en pierres, sont caractérisées de

i l

liiü

l i r a i