Il est à noter que, malgré la situation morale humiliante dans laquelle se trouve

la paysanne russe, ses droits de propriété sont très importants et très supérieurs à

ceux du moujik. Tandis qu’il ne possède en propre que ses vêtements et qu’il est

obligé d’apporter son gain à la communauté, la femme a l’entière possession de

son bien, propriété qui s’appelle sobina. Le chanvre et la laine sont la

propriété exclusive des femmes, qui se les partagent entre elles et les tissent.

Tout l’argent qu’elles en retirent en les vendant leur appartient en propre. Elles

peuvent aussi avoir leurs poules et leurs moutons, et en disposer à leur gré. Enfin,

les belles-filles ont leur jardinet dans le verger, dont elles peuvent vendre le produit

à leur profit. L a dot de la femme ne peut être entamée ni par le mari ni par la

famille.

Cette organisation patriarcale subsistera-t-elle encore longtemps? Cela semble

peu probable. Tant que la famille était exclusivement agricole, le travail en commun

s’imposait; tous faisaient la même besogne, consommaient les mêmes produits et

n’avaient qu’un souci : le rendement de leurs champs. Actuellement, les membres

de la famille s’éparpillent, émigrent dans les villes pour gagner de l’argent. Nicolas

va en hiver à Saint-Pétersbourg, pour exercer le métier de cocher; son frère

Alexis s’est engagé comme bûcheron. Le cocher, pour ses cinq mois de travail, a

envoyé au bolchak cent roubles, et pendant ce temps le bûcheron n’en a gagné que

vingt-cinq. Alors le cocher commence à se demander pourquoi ses frères, et

surtout son frère aîné, qui boit à lui seul quatre-vingts tasses de thé par jour,

a-t-il le droit de consommer le thé et le Sucre qui ont été achetés avec l ’argent de

son salaire à lui ?

Et du moment que la notion du mien et du tien s’introduit dans la famille

patriarcale, c’est la fin de ce régime. Tous les membres de la famille commencent

à se gêner mutuellement, ils sentent qu’un élément étranger s’est introduit dans le

partage du thé, du sucre, du pain; cela devient une question d’estomac et presque

toutes les divisions entre frères débutent par cette demande rageuse : « As-tu

regardé dans mon ventre? — Dans le ventre on ne reconnaît pas le mien du

tien ! » répond l’interpellé.

M. Ouspenski, qui a observé plusieurs de ces familles en désagrégation, dit à

ce sujet :

« Ces discussions du mien et du tien, que j’ai constatées à propos de chaque

goutte et de chaque morceau avalés, m’empêchaient d’accepter les invitations à

prendre le thé. Mes hôtes engloutissaient sans trêve,— toute lafamille absorbe jusqu’à

neuf cents tasses de thé par jour— sans mot dire, chacun regardant les soucoupes

des autres, à ce qu’il m’a semblé, s’efforçant de boire la même portion que son

voisin de table et de veiller à ce que personne n’en ait plus que lui. En tout cas, les

regards qu’ils jetaient les uns sur les autres et sur leurs invités étaient mauvais; on

sentait une tension générale. Lorsque j’employais un des frères, immédiatement

l’autre demandait combien je lui donnerais. Si' je payais l’un d’eux, l ’autre ouvrait

des yeux avides et curieux et regardait la bourse et les mains de son fr è r e ... Il va

sans dire qu’un état aussi tendu ne peut durer longtemps, et les familles se désagrègent

de plus en plus. »

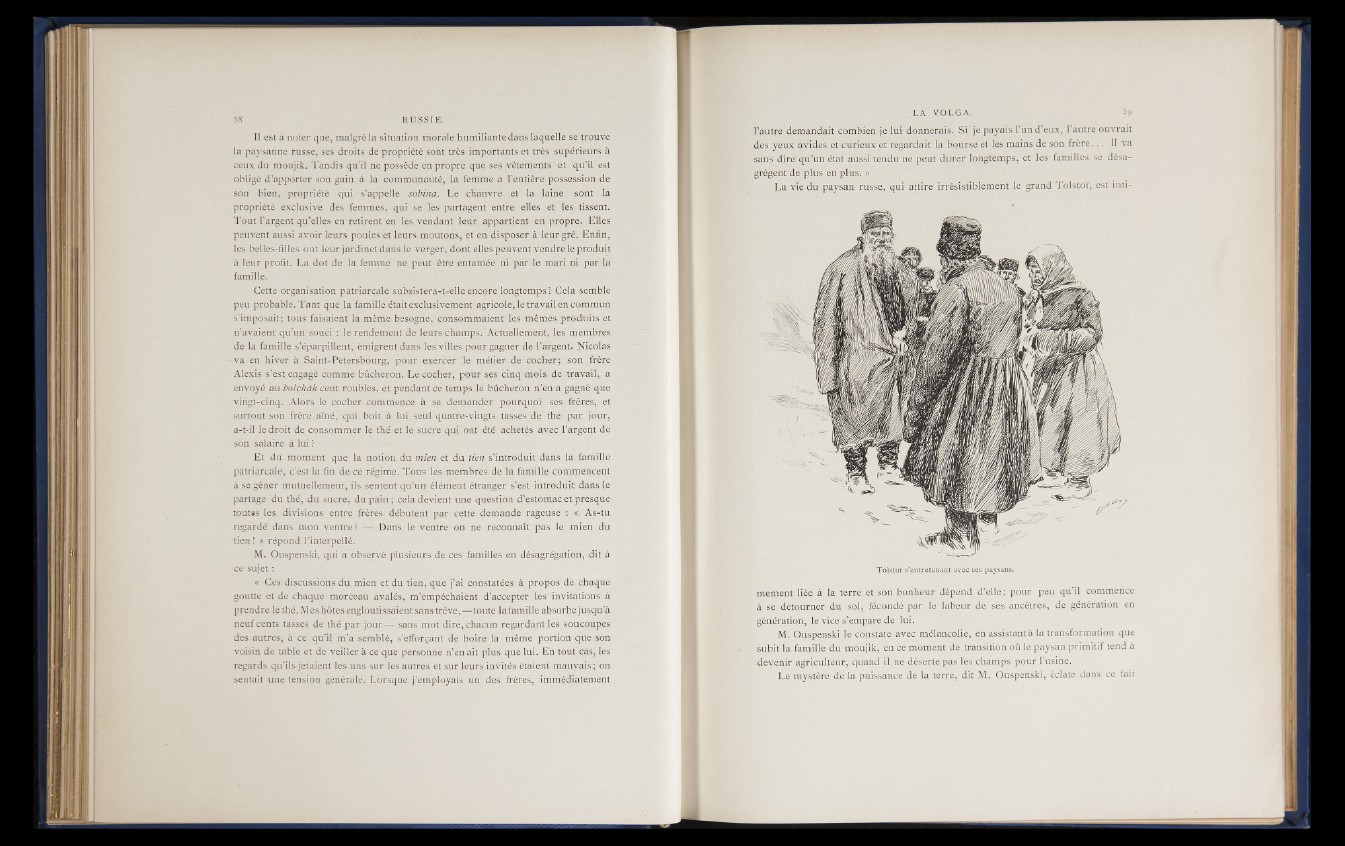

La vie du paysan russe, qui attire irrésistiblement le grand Tolstoï, est inti-

Tojstoï s’entretenant avec ses paysans.

mement liée à la terre et son bonheur dépend d’elle; pour peu qu’il commence

à se détourner du sol, fécondé par le labeur de ses ancêtres, de génération en

génération, le vice s’empare de lui.

M. Ouspenski le constate avec mélancolie, enassistantà la transformation que

subit la famille du moujik, en ce moment de transition où le paysan primitif tend à

devenir agriculteur, quand il ne déserte pas les champs pour l’usine.

Le mystère de la puissance de la terre, dit M. Ouspenski, éclate dans ce fait