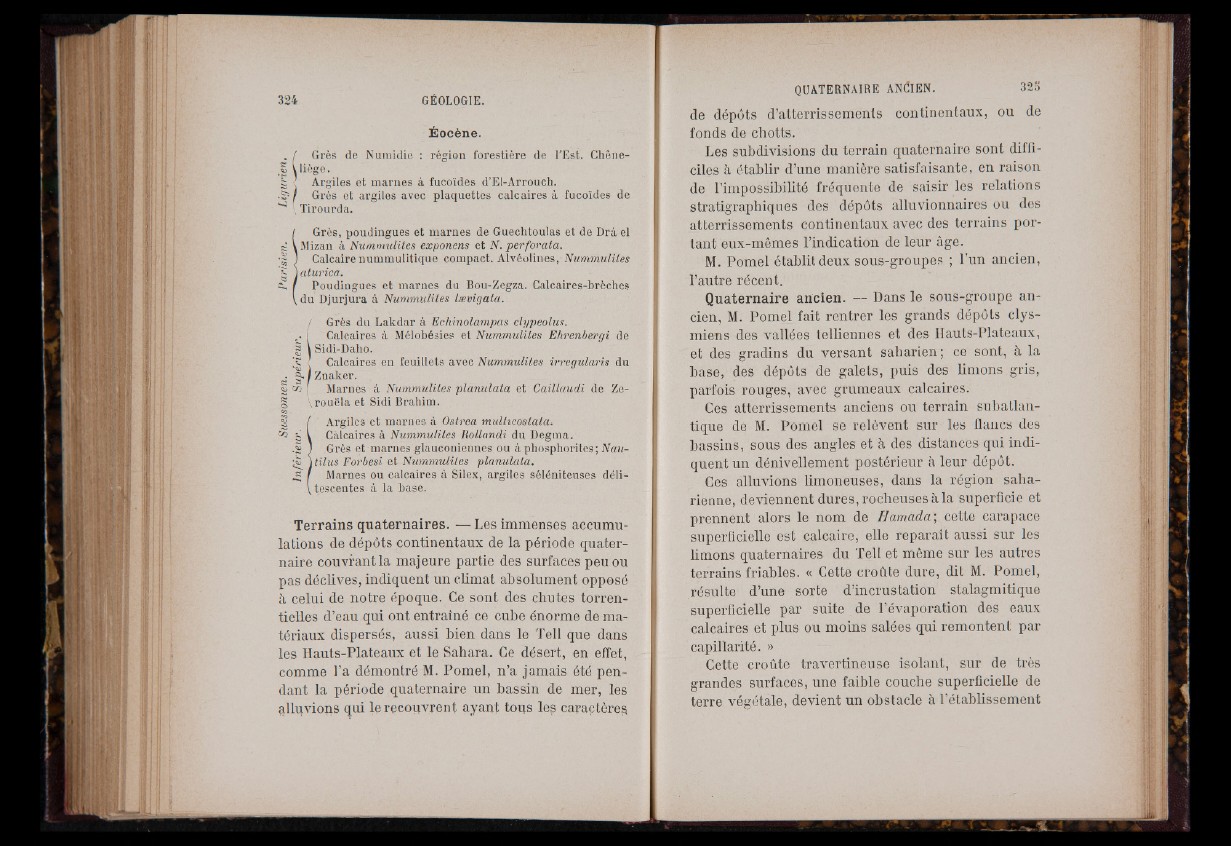

Éocène.

. / Grès de Numidio : région forestière de l’Est. Chêne-

S V liège.

§ ; Argiles et marnes à fucoïdes d’El-Arrouch.

•2 = I Grès et argiles avec plaquettes calcaires à fucoïdes de

^ i I Tirourda. Grès, poudingues et marnes de Guechtoulas et de Drà el

Mizan à Nummulites exponens et N. perforata.

Calcaire nummulitique compact. Alvêolines, Nummulites

aturica.

Poudingues et marnes du Bou-Zegza. Calcaires-brèches

du Djurjura à Nummulites lævigata.

/ Grès du Lakdar à Echinolampas clypeolus.

( Calcaires à Mélobésies et Nummulites Ehrenbergi de

g V Sidi-Daho.

Calcaires en feuillets avec Nummulites irregularis du

- g. I Znaker.

« co f Marnes à Nummulites planulata et Caillaudi de Ze-

§ Vrouëla et Sidi Brahim.

Co

Argiles et marnes à Ostrea multicoslata.

Calcaires à Nummulites Rollandi du Degma.

Grès et marnes glauconiennes ou à phosphorites; Nautilus

Forbesi et Nummulites planulata.

Marnes ou calcaires à Silex, argiles séléniteuses déli—

tescentes à la base.

Terrains quaternaires. — Les immenses accumulations

de dépôts continentaux de la période quaternaire

couvrant la majeure partie des surfaces peu ou

pas déclives, indiquent un climat absolument opposé

à celui de notre époque. Ce sont des chutes torrentielles

d’eau qui ont entraîné ce cube énorme de matériaux

dispersés, aussi bien dans le Tell que dans

les Hauts-Plateaux et le Sahara. Ce désert, en effet,

comme l’a démontré M. Pomel, n ’a jamais été pendant

la période quaternaire un bassin de mer, les

alluvions qui le recouvrent ayant tous leg caractère^

de dépôts d’atterrissements continentaux, ou de

fonds de chotts.

Les subdivisions du terrain quaternaire sont difficiles

à établir d’une manière satisfaisante, en raison

de l’impossibilité fréquente de saisir les relations

stratigraphiques des dépôts alluvionnaires ou des

atterrissements continentaux avec des terrains portant

eux-mêmes l’indication de leur âge.

M. Pomel établit deux sous-groupes ; l’un ancien,

l’autre récent.

Quaternaire ancien. — Dans le sous-groupe ancien,

M. Pomel fait rentrer les grands dépôts clys-

miens des vallées telliennes et des Hauts-Plateaux,

et des gradins du versant saharien; ce sont, à la

base, des dépôts de galets, puis des limons gris,

parfois rouges, avec grumeaux calcaires.

Ces atterrissements anciens ou terrain subatlantique

de M. Pomel se relèvent sur les flancs des

bassins, sous des angles et à des distances qui indiquent

un dénivellement postérieur à leur dépôt.

Ces alluvions limoneuses, dans la région saharienne,

deviennent dures, rocheuses à la superficie et

prennent alors le nom de Hamada\ cette carapace

superficielle est calcaire, elle reparaît aussi sur les

limons quaternaires du Tell et même sur les autres

terrains friables. « Cette croûte dure, dit M. Pomel,

résulte d’une sorte d’incrustation stalagmitique

superficielle par suite de l’évaporation des eaux

calcaires et plus ou moins salées qui remontent par

capillarité. »

Cette croûte travertineuse isolant, sur de très

grandes surfaces, une faible couche superficielle de

terre végétale, devient un obstacle à l’établissement