des Endkegels, dort wo C liu n bei Bythotrephes die „interfacettären Elemente“ vermutete. Während

die distalen Enden der Kegelzellen noch undifferenziertes Plasma enthalten und nur in lockerem

Verbände mit einander steben, was aus dem leichten Zerfall des Krystallkörpers hervorgeht,

sind ihre proximalen Enden in den innigsten Zusammenhang mit einander getreten und bilden

gemeinsam den fast einheitlichen kreisrunden Stiel. Nur bei Leptodora ist, w ie auch schon von

W e i s m a n n (1874, pag. 364) beobachtet wurde, dieser ganz auffallend in fünf Teilstücke gegliedert

(Fig. 26 a), deren proximale Enden merkwürdigerweise nicht mit gefärbt werden. Dass

die Gestalt des ausgeschiedenen K rystallkörpers verschieden sein kann und namentlich bei Leptodora

(Fig. 25) von der Kegelgestalt abweicht, wurde schon (pag. 27) erwähnt.

D ie dritte äusserste Zelllage endlich giebt die Umhüllung des Augenkörpers ab, welche

als Cornea resp. Sklera bezeichnet wurde.

D a diese schon genauer beschriebene Membran der B asis der Facettenglieder ganz dicht aufliegt,

so sind ihre Matrixzellen in die trichterförmigen Zwischenräume zwischen den distalen Enden

der K rystallkegel hineingedrängt. Man sieht sie auf Längsschnitten ziemlich tie f zwischen die K egel

eindringen. Sie sind immer wie die Cornea selbst ungefärbt und glashell, weshalb ihre kleinen

Kerne auch noch ganz gut zu erkennen sind .(Fig. 13, 21, 25). A u f Querschnitten sieht man entsprechend

der hexagonalen Anordnung der Facettenglieder sechs Kerne um jede Kegelbasis liegen

(Fig. 3, 27 a). Es kommen also, wie bei allen Crustaceen, zwei Comeazellen auf jedes Facettenglied.

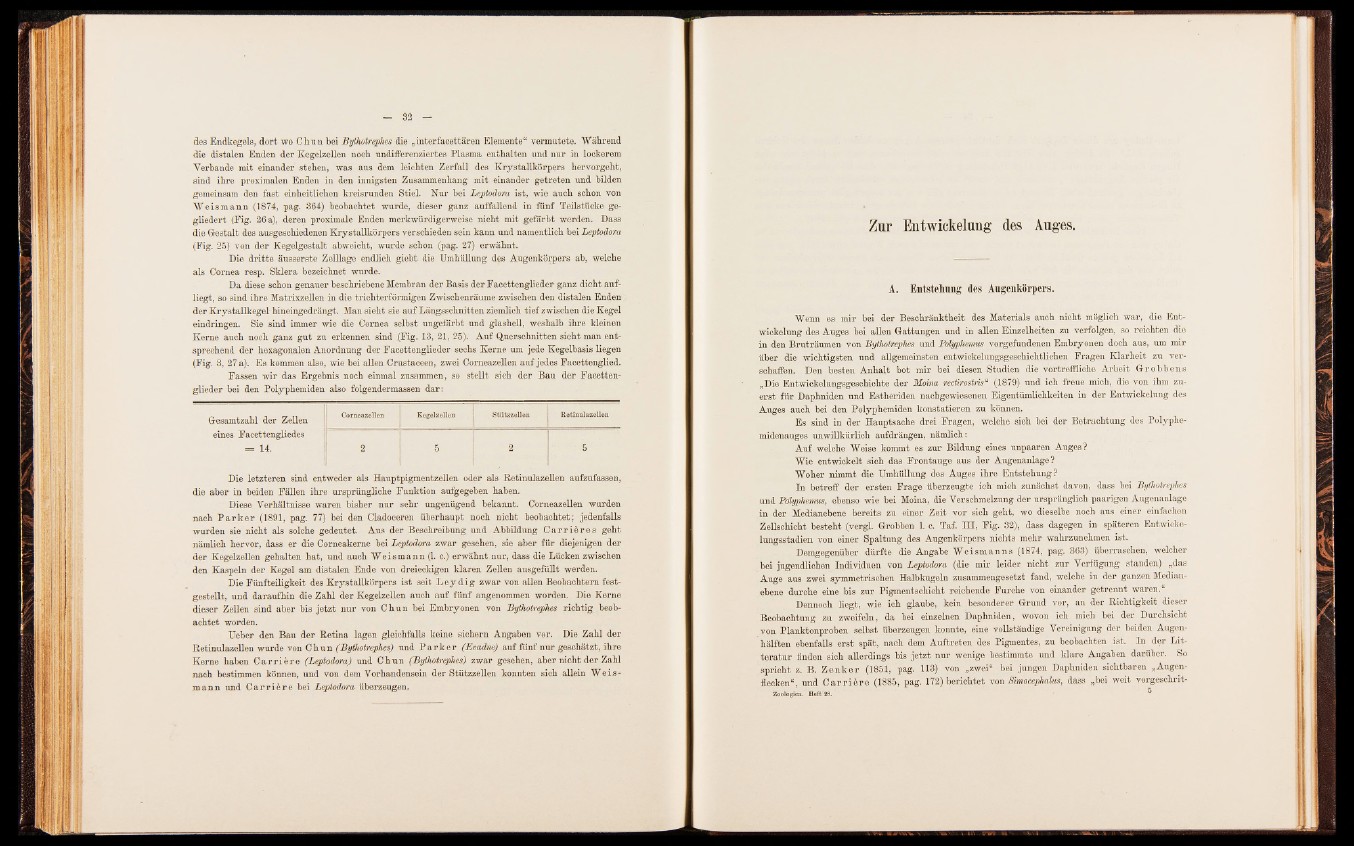

Fassen wir das Ergebnis noch einmal zusammen, so ste llt sich der Bau der Facettenglieder

bei den Polyphemiden also folgendermassen dar:

Gesamtzahl der Zellen Corneazellen Kegelzellen Stützzellen Retinulazellen

eines Facettengliedes

= 14. 2 5 2 5

D ie letzteren sind entweder als Hauptpigmentzellen oder als Retinulazellen aufzufassen,

die aber in beiden Fällen ihre ursprüngliche Funktion aufgegeben haben.

Diese Verhältnisse waren bisher nur sehr ungenügend bekannt. Corneazellen wurden

nach P a r k e r (1891, pag. 77) bei den Cladoceren überhaupt noch nicht beobachtet; jedenfalls

wurden sie nicht als solche gedeutet. Aus der Beschreibung und Abbildung C a r r i è r e s geht

nämlich hervor, dass er die Corneakerne bei Leptodora zwar gesehen, sie aber für diejenigen der

der Kegelzellen gehalten hat, und auch W e i sm a n n (1. c.) erwähnt nur, dass die Lücken zwischen

den Kaspeln der Kegel am distalen Ende von dreieckigen klaren Zellen ausgefüllt werden.

D ie Fünfteiligkeit des Krystallkörpers is t seit L e y d i g zwar von allen Beobachtern festg

estellt, und daraufhin die Zahl der Kegelzellen auch auf fünf angenommen worden. Die Kerne

dieser Zellen sind aber bis jetzt nur von C h u n bei Embryonen von Bythotrephes richtig beobachtet

worden.

Ueber den Bau der Retina lagen gleichfalls keine sichern Angaben vor. Die Zahl der

Retinulazellen wurde von C h u n (Bythotrephes) und P a r k e r (Evadne) auf fünf nur geschätzt, ihre

Kerne haben C a r r i è r e (Leptodora) und C h u n (Bythotrephes) zwar gesehen, aber nicht der Zahl

hach bestimmen können, und von dem Vorhandensein der Stützzellen konnten sich allein W e i s -

m a n n und C a r r i è r e bei Leptodora überzeugen.

Zur Entwickelung des Auges.

A. Entstehung des Angenkörpers.

Wenn es mir bei der Beschränktheit des Materials auch nicht möglich war, die Entwickelung

des Auges bei allen Gattungen und in allen Einzelheiten zu verfolgen, so reichten die

in den Bruträumen von Bythotrephes und Polyphemus Vorgefundenen Embryonen doch aus, um mir

über die wichtigsten und allgemeinsten entwickelungsgeschichtlichen Fragen Klarheit zu verschaffen.

Den besten Anhalt bot mir bei diesen Studien die vortreffliche Arbeit G r o b b e n s

„Die Entwickelungsgeschichte der Moina rectirostrisa (1879) und ich freue mich, die von ihm zuerst

für Daphniden und Estheriden nachgewiesenen Eigentümlichkeiten in der Entwickelung des

Auges auch bei den Polyphemiden konstatieren zu können.

Es sind in der Hauptsache drei Fragen, welche sich bei der Betrachtung des Polyphe-

midenauges unwillkürlich aufdrängen, nämlich:

A u f welche Weise kommt es zur Bildung eines unpaaren Auges?

Wie entwickelt sich das Frontauge aus der Augenanlage?

Woher nimmt die Umhüllung des Auges ihre Entstehung?

In betreff der ersten Frage überzeugte ich ' mich zunächst davon, dass bei Bythotrephes

und Bólyphemus, ebenso w ie bei Moina, die Verschmelzung der ursprünglich paarigen Augenanlage

in der Medianebene bereits zu einer Zeit vor sich geht, wo dieselbe noch aus einer einfachen

Zellschicht besteht (vergl. Grobben 1. c. Taf. III, Fig. 32), dass dagegen in späteren Entwickelungsstadien

von einer Spaltung des Augenkörpers nichts mehr wahrzunehmen ist.

Demgegenüber dürfte die Angabe W e i sm a n n s (1874, pag. 363) überraschen, welcher

bei jugendlichen Individuen von Leptodora (die mir leider nicht zur Verfügung standen) „das

Auge aus zwei symmetrischen Halbkugeln zusammengesetzt fand, welche in der ganzen Medianebene

durche eine bis zur Pigmentschicht reichende Furche von einander getrennt waren.“

Dennoch lieg t, wie ich glaube, kein besonderer Grund vor, an der Richtigkeit dieser

Beobachtung zu zweifeln, da bei einzelnen Daphniden, wovon ich mich bei der Durchsicht

von Planktonproben selbst überzeugen konnte, eine vollständige Vereinigung der beiden Augenhälften

ebenfalls erst spät, nach dem Auftreten des Pigmentes, zu beobachten ist. In der Lit-

teratur finden sich allerdings bis jetzt nur wenige bestimmte und klare Angaben darüber. So

spricht z. B. Z e n k e r (1851, pag. 113) von „zwei“ bei jungen Daphniden sichtbaren „Augenflecken“,

und C a r r i è r e (1885, pag. 172) berichtet von Simocephalus, dass „bei w e it vorgeschrit-

Zo o lo g ic a. H e f t 28.