cendosi in tutte le stagioni e ben quattro volte per ognî anno con cinque o sei fîgli

ordinariamente ad ogni parto, e qualche volta con otto, i quali in mena di quindici

giorni crescono a taie da procacciaxsi essi stessi l’alimento; onde quantunque il più

piccolo tra i congeneri flagellî domestici, egli è queMa cbe maggiormente ne infasti-

disce malgrado la strage continua cbe ne fanno le trappole, gli al tri molti ingegni,.

e tanti cibi ne’quali si maschera il veleno, e malgrado. altresi le insidie di varj ani-

mali che lo appetiscono, Civette» Gatti, Donnole ed al tri Topi maggiori, che sospettosa

e guardingo suol destramente evitare. Non v’ha casa che nevada immune; anzi par

che il mancarne sia segno di sventura; avvegnachë riferiscono per costante osservazio-

ne che qu an do sono vicine-a crollare di vecchiaja le fabbriche, n’emigrano le parasite

bestiole cercando più stabili edificj per abitare. Netto assai di corpo quest’ animalelto

nondimeno ci sembra sehifoso; chè veramente da nausea l ’odor cattivo che tramanda:.

e quantunque sia timidissimo dell’uomo, è forse maggiore il ribrezzo che noi pro«-

viamo in vedercelo saltare improvviso d’innanzi. Importunissimo poi ci riesce la notte»

perché o percorra vasti lacunari o. corroda minuta eivaja, sembra che scroscino denti

di leone, e per aria galloppino palafrenu

Allungato è il capo* di questo piccolo Topo-; il muso acuto, piuttosta sottile e superior

mente al quanto convesso; la mascella înferibre poco più brevé e men© spor-

gente dell’altra. Porta le orecchiette nude bislunghe, grandi relativamente al capo^

ed è fornito di lunghi baffi. Gli occhi son piccoli ma alquanto protuberanti. Ricopresï

di breve pelo piuttosta soffice» grigio-fôsco. in cima al capo e al disopra del tronco,.

cinerizio nelle parti inferiori; il pelame cioè delle parti superiori e dei fianchi è di

u n cenerino nerastro frammisto di giallo, perché ciascuna dei peli per buon tratto versa

la base è cinerizio. scuro,. quindi giallastro e: nero sulla punta. Le parti laterali ed inferiori

del capo e del corpo, le quattro zarnpe, il petto, ed il ventre sono di un color

cenerino chiaro slavato di giallastro speciahnente intorno ail’ àno ed aile parti ge-

nitali. Le orecchiette, le estremità de’ piedi e la coda, lunga quanto il corpo, sono rico-

perte di peli assai brevi e fini. Il pollice de’ piedi anteriori si vede> senz’ unghia,

I colori che abbiamo dëscri'tto non sempre convengono gli stessi in tutti i topi cat-

salini. Ye ne ha individui più o meno scuri più o meno rossastri ec. talchè fra gli

estremi somma riesce la diversité- Oltre quelli di corpo tutto bianco con gli occhi

rossi e la pelle rosea, che è quanto dire quelli affetli d’albinismo, ne veggiamo aicuni

pezzati di bianco e di scuro: variété che si propagano corne aceade déglf altri ani-

mali semidomestici. Sono questi più vaghi e graziosi, onde i ciarlatani s’industrian©

ad insegnar loro aicuni giuochi ed operazioni meeaniche, nelle quali sogliôno incan-

tarsi i fanciulli. Il colore poi del ventre va soggetta a grandi variazioni; vedesi dif-

fatti in aicuni cinerizio tendente al fosco, in altri al bianco più o meno puro, e per-

fino al giallognolo o ai rossastro. Quest’ultima variété-, forse diversa anche specifica-

mente da quella che ha il ventre fosca, è la più comune in Italia, e principalmente

a Firenze dove s’introduce co’sacchi del grano- Noi vorremmo che le specie de’piccoli

Topi si casalini come campestri venissero attentamente studiate nelle varie parti

della nostra penisola, sembrandoci tempo oramai che dai Zoologi vengano esse determinate.

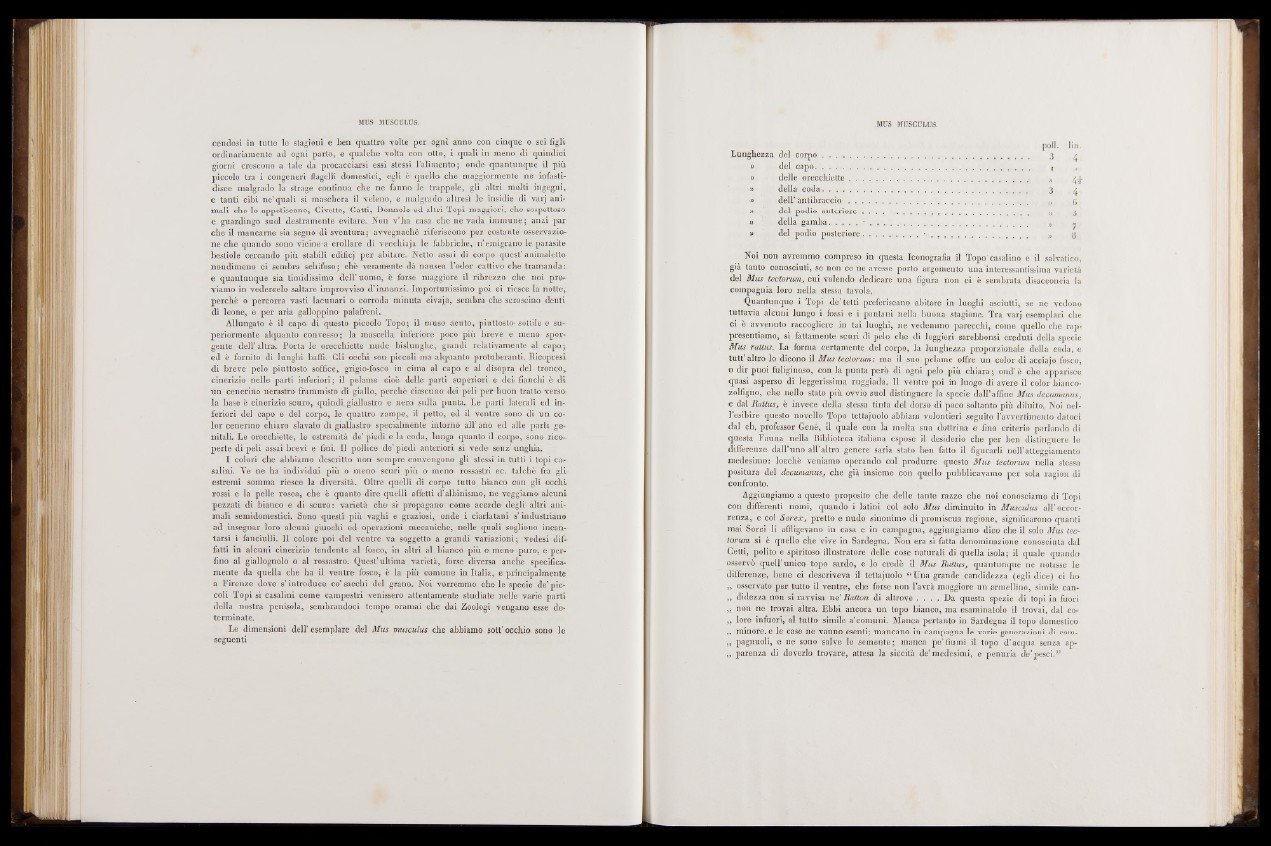

Le dimensioni dell’ esemplare del Mus muscülus che abbiamo sott’occhio sono le

seguenti

poil. lin.

Lunghezza dei corpo ....................................., ........................; ....................... 3 /

» dei capo. . ......................................................................................... i „

» delle orecchiette ................................................................................. ,,

» della coda. 3 4

» dell’ antibraccio .................................. ,, g

» dei podio anteriore . . . . • ................ ,, 3

» ■ della gamba............ • .. ............................. ....................................... „ _

» dei podio posteriore. „ . ................... „ g

Noi non avremmo compreso in questa Içonografia il Topo casalino e il salvatico,

gié tanto conosciuti, se non ce ne avesse porto argqmento una interessantissima variété

del Mus tectorum, qui volendo dedicare una figura non pi è sembrata disacçoncia la

compagnia loro neJla stessa tavola,

Quantunque i Topi de’tetti preferiscano abitare in luoghi asciutti, se ne vedono

tuttavia aicuni lungo i fossi e i pantani nella buona stagione. Tra varj esemplari che

ci è avvenuto racçogliere in tai luoghi, ne vedemmo parecehi, come quello che rap-

presentiamo, si fattamente scuri di pelo che di leggieri sarebbonsi crçduti délia specie

Mus rattus. La forma certamente del corpo, la lunghezza proporzionale della coda, e

tutt’altro lo diçono il Mus teçlorum; ma il suo pelame offre un color di acqiajo fosco,

o dir puoi fuliginoso, con la punta pero di ogni pelo più chiara ; ond’ è che apparisce

quasi asperso di leggerissima ruggiada. Il ventre poi in lupgo di avéré il color bianco-

zolfigno, che nello stato più ovvio suol distinguere la specie dall’ affine Mus deçumawSj

e dal Rattus, è invece della stessa tinta del dorso di poço soltanto più diluito, Noi nel-

J’esibire questo novello Topo tettajuolo abbiarn volontieri seguitp 1’avverlimento datoci

dai ch, professor Gêné, il quale con la molta sua dotlrina e fino criterio parlando di

questa Fauna nella Biblioteca italiana espose il desiderio che per ben distinguere le

differenze dall’uno all’altro genere saria stato ben fatto il figurarli neU’atteggiamento

medesimo: locchè veniamo operando col produrre questo Mus tectorum nella stessa

positura del decumanus^ che gié jnsieme qon quello pubbliçavamo per sola ragion di

confronto,

Aggiungiamo a questo proposito che delle tante razze che noi conosciamo di Topi

con differenti nomi, quando i latini col solo Mus diminuito in Musculus aU’occor-

renza, e col S or ex , pretto e nudo sinonimo di promisçua ragione, significarono quanti

mai Sorqi li affligevano in casa e in campagna, aggiungiamo diço che il solo Mus tec-

torum si è quello che vive in Sardegna. Non era si fatta denominazione conosqiuta dai

Cetti, polito e spiritoso illustratore delle cose naturaü di quella isola; il quale quando

osservo quell’unico topo sardo, e lo credè il Mus Rattus, quantunque ne notasse le

differenzp, bene ci desçrivqva il tettajuolo *‘XJna grande qandidezza (egli dice) ci ho

„ osservato per tutto il ventre, che forse non l’avré maggiore un armellino, simile can-

„ didezza non si ravvisa ne’ Ratton di altrove . . . , Da questa spezie di topi in fiiori

» non ne trovai altra. Ebbi ancora un topo bianqo, ma esaminatolo il trovai, dai co-

„ lore infuori, al tutto simile a’comuni. Manca pertanto in Sardegna il topo domeslico

„ minore, e le case ne vanne qsenti; mancano in campagna le varie generazioni di cam-

„ pagnuoli, e ne sono salve le semente; manca pe’fimni il topo d’acqua senza ap-

„ parenza di doverlo trovare, attesa la siccità de’ medesimi, e penuria de’pesci.”