1 f : lailii'

M' N.-'Mjß l .1®Ö!!

f II

. IIiI|I?"

S ek ten a n g e p a ß t, und der Bau der komplizierten Blüte ist nur

verständlich als u n g em e in v o llk om m en e A n p a s su n g an d ie I n s

e k te n : Die Säule, welche den Fruchtknoten umscldießt, trägt am

oberen Ende fünf Staubblätter und fünf Honigblätter; die erateren

liegen dicht um einen fleischigen Narbenkopf. Jedes Staubblatt beherbergt

in zwei Taschen, die nach dem.Kopfe zu offen liegen, zwei

Staubkölbchen. Der häutige Lappen auf der Oberfläche des Narhen-

kopfes breitet sich nach beiden Seiten zu einer von der Säule abstehenden

blattartigen Fläche aus, die sich an die entsprechende

Fläche des nebenstehenden Staubgefäßes so dicht anlegt, daß nur ein

schmaler Schlitz zwischen beiden bleibt; hinter diesem liegt die zur

Aufnahme des Blütenstaubes empfängliche Narbe. Die Stlubmassen

zweier benachbarter Staubgefäße sind mittels zwei Schenkel an einem

schwarzen Klemmkörper befestigt. Außerhalb der Staubgefäße liegen

am oberen Ende der Staubfadensäule fünf Honig absondernde Blätter.

— Insekten, die, durch den Duft der Blüte angelockt, auf derselben

sich niederlassen, geraten bei dem Versuche, sich festzuhalten, mit

den Krallen des Fußes in den Schlitz bis zu dem genannten Klemmkörper,

der sich an den Fuß festklemmt. Beim Herausziehen des letzteren

wird der Klemmkörper mit den Staubkölbchen herausgezogen

und von dem Insekte am Fuße fortgetragen. Die beiden anfangs aus-

emandergespreizten Kölbchen rücken beim Fluge des Tieres infolge

des Austrocknens der beiden Schenkel zusammen, legen sich parallel

aneinander und werden beim Niederlassen auf eine andere Blüte durch

den Schlitz eingeführt und in der Narbeukammer auf die Narbe auf-

gedrückt; hierbei reißen die Staubkölbchen ah, während die Klemmkörper

am Fuße des Tieres haften bleiben.

Standort und Verbreitung. Nordamerika. Schon 1629 nach

Europa eingeführt. Seit langer Zeit in Gärten als Zierpflanze vielfach

angepflanzt, findet sich jetzt häufig verwildert.

Gift und dessen Wirkung. Die Pflanze ist wegen ihrer scharf-

giftigen Wirkung bekannt. — In Stengel und Blättern ist das G ly k

o sid : Asclepiadin und im Milchsäfte der Pfianze, besonders am

Wurzelstocke, das Asklepion enthalten, welches man als ein Spaltungsprodukt

des erstgenannten zu betrachten geneigt ist. Außerdem soll

in der Pflanze noch das giftige G ly k o sid : Vincetoxin Vorkommen.

Welchem von diesen vornehmlich die Giftwirkungen zuzuschreiben

sind, ist nicht näher bekannt. Im Milchsäfte der Pflanze ist außerdem

bis 1,61 Proz. Kautschuk vorhanden.

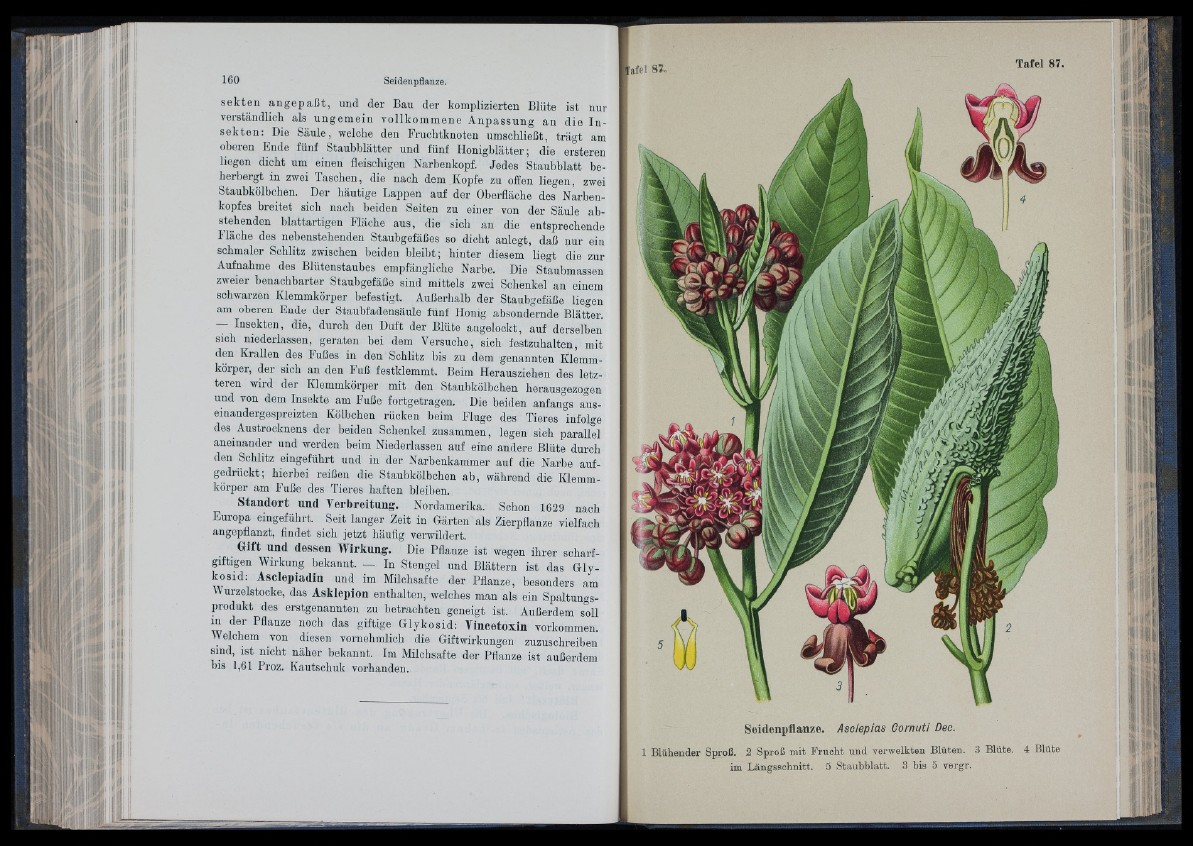

Seidenpflanze. A s o l e p i a s G o rn u ti Deo.

1 Blühender Sproß. 2 Sproß mit Frucht und verwelkten Blüten. 6 Blüte. 4 Blüte

im Längsschnitt. 5 Staubblatt. 3 bis 5 vergr.

i m

41 i l i I W'iil

iil

■li; m

!' i i l

i'ji» *

! m

I i

■I::

|( 31

1! i?

ii 31h |

. «I

l l '

iS:

«

ilHl

l i

'3 m

I v H

i i