¡u

g ew ä ch se siehe O e n a n th e a q u a ti c a (S. 131). — Die h o n ig d u f te n d

en B lü te n sind e r s tm ä n n lic h (proterandrisch). — Die Staubfäden

liegen anfangs horizontal zwischen den Blütenblättern. Sobald die

nach oben sich öffnenden Staubbeutel reif werden, heben sich die

Staubfäden nacheinander über die noch unentwickelten Griffel und

kehren nach Entlassung des Blütenstauhes wieder in die frühere Lage

zurück. Erst nachdem die Staubblätter ahgefallen sind, richten sich

die Griffel mit den knopfförmigen Narben auf. — Durch den H o n ig -

d u f t d e r B lü te werden Bienen, Fliegen und Käfer angelockt.

Standort und Verbreitung. An feuchten, schattigen Stellen von

Mauern und Hecken, auf Schutt; durch ganz Europa, mit Ausnahme

des hohen Nordens; ferner in Nord-, Mittel- und Westasien, überall

zerstreut; in einzelnen Teilen des Gebietes (z. B. in der Schweiz) fehlt

die Pflanze gänzlich, in anderen (z. B. in Ungarn) findet sie sich

massenhaft.

Gift und dessen Wirkung. Alle Teile der Pflanze sind mehr

oder weniger giftig, am meisten die Früchte, am wenigsten die Wurzel,

die letztere nur im Frühjahre; das Kraut besonders im Sommer his

Juni. In allen Teilen der Pflanze sind giftige A lk a lo id e nachgewiesen,

unter denen das Coniin (OgHijN) die Hauptbase ist; außer

diesem findet sich noch als Begleitalkaloid das viel giftigere Conicein

(CgHigN), ferner das Metbyiconiin (CgHigN), das gleichfalls giftige

Conbydrin (CgHi^NO), das Pseudoconbydrin und andere. Das

Coniin ist in reinem Zustande eine ölige, farblose, leicht flüchtige

Flüssigkeit, die sich an der Luft schnell unter Braunfärbung zersetzt,

und welche den der ganzen Pflanze eigentümlichen, mäuseartigen Geruch

besitzt. — In den Früchten ist dieses Alkaloid nur iu den inneren

Schichten der Schale zu 0,8 bis 1,3 Proz. enthalten. Das Coniin wirkt

sehr giftig, besonders auf das Rückenmark und die Nerven des Herzens

und der Atmungsorgane. Schwindel, Lahmheit in den unteren

Gliedmaßen, Atmungsstörungen, Sinken des Pulses treten im Beginne

der Giftwirkung auf, die nach einer bis drei Stunden unter Krämpfen

und allgemeiner Lähmung, meist ohne Schmerzen zum Tode führt.

Vergiftungen können verkommen durch Verwechselung der Samen mit

denen anderer im Haushalte des Menschen benutzter Doldenfrüchte

(z. B. Anis) und durch Verwechselung der Wurzeln mit denen der

Petersilie oder der Pastinake. Im Altertum sollen die Gifttränke, mit

denen auch Sokrates, Phaion und andere ihr Leben endeten, als Hauptbestandteil

den Saft von Conium maculatum enthalten haben. — In

d e r H e ilk u n d e werden benutzt; d ie B lä t te r u n d d ie b lü h e n d e n

S p itz e n d e r P fla n z e (Herba Conii), früher auch die Früchte

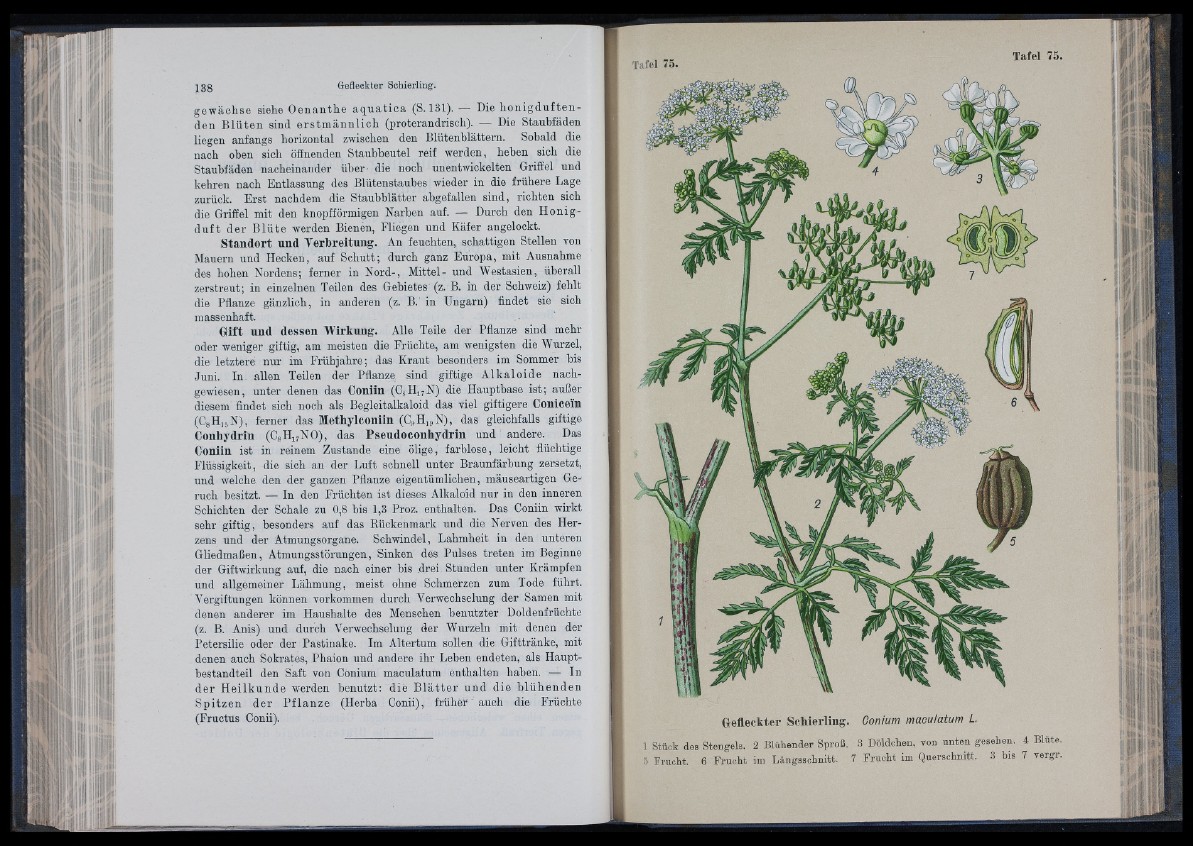

(Fructus Conii). Gefleckter Scbierling. Conium maculatum L.

1 Stück des Stengels. 2 Blühender Sproß. 3 Döldchen, von unten gesehen. 4 Blüte.

.5 Frucht. 6 F ru c h t im Längsschnitt. 7 Fru ch t im Querschnitt. 3 his 7 vergr.