Die niikroscopischc Analyse lial iiidil nur die Iiifusorienreste als einzelne Beimischung bestätigt, sondern sogar festgestellt, dass

d i e ganze Iripelartige Masse ofTenhar nur aus überaus kleinen Infusorien-Kieselschalcn gebildet ist, die zwar alle in die Familie der

Utirillfirim geliOren, von denen aber keine der engern Gattung BaciUaria zugeschrieben werden kann.

h n .Iiihre 1843 wurden 29 Species von mikroscopischen organischen Bestandtlieilen angezeigt, von denen 26 zu 13 Gencribus

<k'r polygaslrisciien Infusorien, 3 zu den Pflanzentheilen gebürten. Jetzt sind 45 Bestandtheile ermittelt, von denen 34 zu 13 Gattungen

der I^olygastern gehören, 11 zu den Pliytolitbarien.

Was die Zusanunenselzung der Masse im Allgemeinen aus diesen Bestandtlieilen, und die hauptsächlich massebildenden Formen

a r d a n g t , so lindeL sich eine sehr feine Grundmasse, ein weisser Kieselmulm, der aber bei scharfer Fixirung mit dem Auge sich meist

als überaus feine Gliederclien und Tlieilchen von Slaiirosira conslruens und von FraijUaria Semiimhim zu erkennen giebt, während ein

a n d e r e r Theil aus sehr feinen Fragmenten versciiiedener anderer Kieselscbalen gebildet erscheint. Dazwischen zerstreut liegen die gi'öss

e r e n Formen. Die Phytolitliarien sind an )Ienge untergeordnet. Aehnliche, aus Staurosirii conslruens zumeist gebildete, Ablagerungen

h a b e n sich bisher bei Newliavcn in Nordamerika und auch in Pommern gefunden, und dasselbe Tiiierchen lebt auch auf den Sandwichs-

I n s e l n . Es ist dies Verhrdtniss <Ieshalb besonders bemerkenswerth, weil, während von Gallionclla ilislans in Bilin 41,000 Millionen

T h i c r c h e n auf jeden Gubikzoll des Polirschiefers gehen, von dieser Form, wo sie allein masscbildend sein soll, gegen 80,000 Millionen

auf jeden Cubikzoll nölhig sind. Sie ist hier etwa V576'" lang und dabei kreuzartig; an anderen Orten haben sich auch etwa doppelt

s o grosse Formen gefunden.

Als diesen Fundort characterisirende Formen sind folgende 6 hervorzuheben: Cocconema cbujidatum, Fragilaria Scminuhmi,

Gallionclla f/ihha, Call, pvnclata, Slatiroplcra semkmdala, Stanrosira trigongijla. Durch Grösse und Eigenthümlichkeit zeichnet sich

b e s o n d e r s die Slauroptrra aus.

Mit Hülfe des cliriuiiatisch polarisirten Lichtes erkennt man, dass nur höchst unbedeutende, feine Thcilchen eines doppeltlichtb

r e c h e n d e n Staubes selten beigemischt sind. Es scheinen aber eine Anzahl glasartige, vulkanische Theilchen den Mulm constituiren zu

h e l f e n , nämlich die, welche keine Skuljjtur wie Polygasternschalen zeigen, unregelmässig gestaltet und einfach liclitbrecbend sind.

jVllum Anscheine nach liegt der Ort Surdseh ungefähr in gleicher Höhe mit Achalzik, d. i. 5000 Fuss über dem Meere; doch

f e h l t die bestimmle Angabe.

XLVI.

T R A C n Y T I S C I I E K INFUSORIEN - T R I P E L VON ILIDSCHA BEI ERSERÜJI.

Der um die Kenntiiiss des Caucasus und Kurdistan's so mannicbfach verdiente Beisende, Herr Prof. Dr. CARL KOCH, hat nördl

i ch von den Bädern von Ilidscha, etwa 3 Stunden westlich von Erserum, in über 6000 Fuss Erhebung über dem Meere, 1844 ein etwa

2 Fuss mächtiges und etwa 2—300 Schrilt lang sichtbares Erdlager entdeckt und in Probe mitgebracht, welches einer mürben Thone

r d e oder einem Tripel ähnlich ist und von überhängendem Trachyt bedeckt wird, der daselbst, aber mehr conglomeratartig, die grosse

G e b i r g s m a s s e bildet. Das Thal von Ilidscha und Erserum durchlliesst der noch schwache Euphrat, an dessen Ufern Sümpfe mit Binsen

u n d sauern Gräsern vorkommen. Herr Prof. Kocu schildert die Umgegend in seiner 1846 erschienenen Reise: Wanderungen im Orient,

II. |>. 304 folgendermassen: „Diese Mineralbäder (von Ilidscha, 2 eisenhaltige Säuerlinge, deren grösstes Bassin 20 Fuss im Durchmesser

und 4—5 F. Tiefe hat, und die, bei 18'/s® Luf t temperalur , 30'/s" B -Wä rme zeigten} liegen ungefähr 5 Minuten von dem auf der anderen,

w e s t l i c h e n Seite des Dorfes dicht vorbeilliessenden IHdscha-Su. Sie liegen am Fusse des — Ausläufers des Palandöken, der sich bis

z um Euphrat in nördlicher Bichtung vorschiebt und deshalb auf dieser Seite die Ebene von Erserum begrenzt. Dieser Ausläufer besieht,

wie das ganze Gebirge, aus Trachyt, ilas aber an einzelnen Stellen meist als Trümmergestein zum Vorschein kommt —. Kaum einige

1 0 0 Fuss von dem Bade entfernt erhebt sich das Terrain wohl gegen 60 Fuss, fällt aber gegen die tiefere Ebene sanft ab und stellt

d a n n wiederimi eine Terrasse dar, die sich in sanfter Erhebung dem eigentlichen Gebirge anlehnt. Diese Terrasse wird vorn an ihrem

R a n d e von einer Schicht flachgcdrückten Trachyts bedeckt und unter dieser liegt ein Infusorienlager, dessen Masse im Aeusseren eine

g r o s s e Aebnlichkeit mit dem Aluminit darstellt. Es bildet, soviel mir die äusserliche Untersuchung zu erkennen erlaubte, eine 4—6 F.

d i c k e Schicht, die sich sichtbar gegen 20 Minuten am Bande fortsetzt, aber wahrscheinlich noch einen grösseren Umfang besitzt. Auf

d em Wege von den Euphratquellen nach Erserum kamen wir, gegen 2 Stunden von dem ersteren entfernt, ebenfalls an ein ähnlich

a u s s e h e n d e s Lager, aber von bedeutenderer Mächtigkeit. Leider ist das Bruchstück, das ich damals mitnahm, verloren gegangen —. Es

k ö n n t e auch derselbe graulich-weisse, leicht zerfallende Mergel sein, der zum grossen Theil den Kamelhals (Dewe Bojun p. 269. 273)

z u s a m m e n s e t z t ; denn erst später, nachdem EnoENBERG — eine Probe des Infusorienlagers von Ilidscha näher untersucht hatte, ist die

3 l e i n u n g in mir entsLanden, dass die weisse Masse unweit der Quellen des Euplirat's ebenfalls aus Infusorienschalen bestehen möchte."

Im Aeusseren erscheint die von Herrn Kocn mitgebrachte Gebirgsart wie ein graulich-weisser, derber Tripel ohne Schieferung,

l e i c h t an Gewicht, am Finger abfärbend, fast wie Kreide, mit überaus feinem Korn, wie gewöhnlich die Infusorienbiolithe zeigen.

S a l z s ä u r e wird ohne Brausen absorbii-t. Beim Glühen bräunt sich die Masse anfangs etwas, dann wird sie weisser als zuvor. Einsaugen

von blossem 'S\'asser bringt einen gelblichen Ton und leichtes Zerfallen hervor. Plastisch ist sie nicht.

Bei der mikroscopischen Analyse zeigt sich ohngefähr die Hälfte des Volumens der Substanz durcli einen sehr feinkörnigen,

s o n s t formlosen Kieselmulm gebildet, in welchem eine grosse Zahl von Infusorienschalen eingebettet ist, und der auch einen Theil wen

i g e r feinen quartzigen Sandes enthält. Ich war bei meiner ersten Mittheilung in den Monatsberichten der Berl. Academie der Meinung,

d a s s einst vielleicht die ganze Masse aus reinen Infusorienschalen bestanden habe, die durch rasches Abkühlen nach vulkanischem Erhitzen

in den so feinen Mulm zerfallen sein könnte; allein die neuerlich von mir aufgefundene Methode einer Anwendung des chromatiscii

p o l a r i s i r t e n Lichtes zur feinsten Analyse solcher Erdarten hat mich sogleich überzeugt, dass zwar ein Theil des Mulmes aus sehr feinen

F r a g m e n t e n von infusorienschalen besteht, ein anderer ansehnlicher Theil aber sich durch doppelte Lichtbrechung ganz entschieden als

u n o r g a n i s c h zu erkennen giebt. Ebenso habe ich damit erkannt, dass die eingemischten gröberen Sandtheilchen keine vulkanisch ges

c h m o l z e n e n Bimsteinfragmente sind, sondern doppelter Lichtbrechung halber eine feine mechanische Trümmermasse von Urgebirgsi

h e i l c h e n , wie sie im Trachytgestein vorzukommen pflegt.

Die Zahl der 1845 von mir angezeigten Arten von Formen betrug 29, die der bis jetzt beobacbleten 43, wovon 31 zu den

k i r s e l s c h a l i g e n Polygastern, 12 zu den Pliytolitbarien gehören. , . , . , , , „

Alle Formen ohne Ausnahme sind Süsswassergehilde. Die grosse Meln'zabI snul weit verbreitete, auch sclion aus der Tert.aieit

bekannte Gestalten und die meisten gebären zu den auch jelztlehemlen Arten. Die diireh vorlierrsciiende Individuenzahl charakter-

.ebenden F o rme n sind Em,otia gramdata nni SyncycUa gmmdata m\l Ca,npylodimis Chjpem von den verbältnissmiissig grüssei'on Formen;

Disooplm comüi und Fragilaria dio,Mhd,na von den kleineren. Eigenll.iiralicbe und neue eharaklergebonde Formen sind: Discopha—P,

Pinmdaria Esox, P. Kochii, Slauroncfs Uncolata?, Surirella cordata, Sijncyclia granúlala.

G e f r i t t e t e Formen und vulkanische, verglasste lieimisdiungen haben sich nicht erkennen lassen.

Die Phylolitbarien sind an Menge untergeordnet und die die Gräser bezeichnenden seilen. Spuren von Siisswasserspongien

s i n d ebenfalls sehr selten.

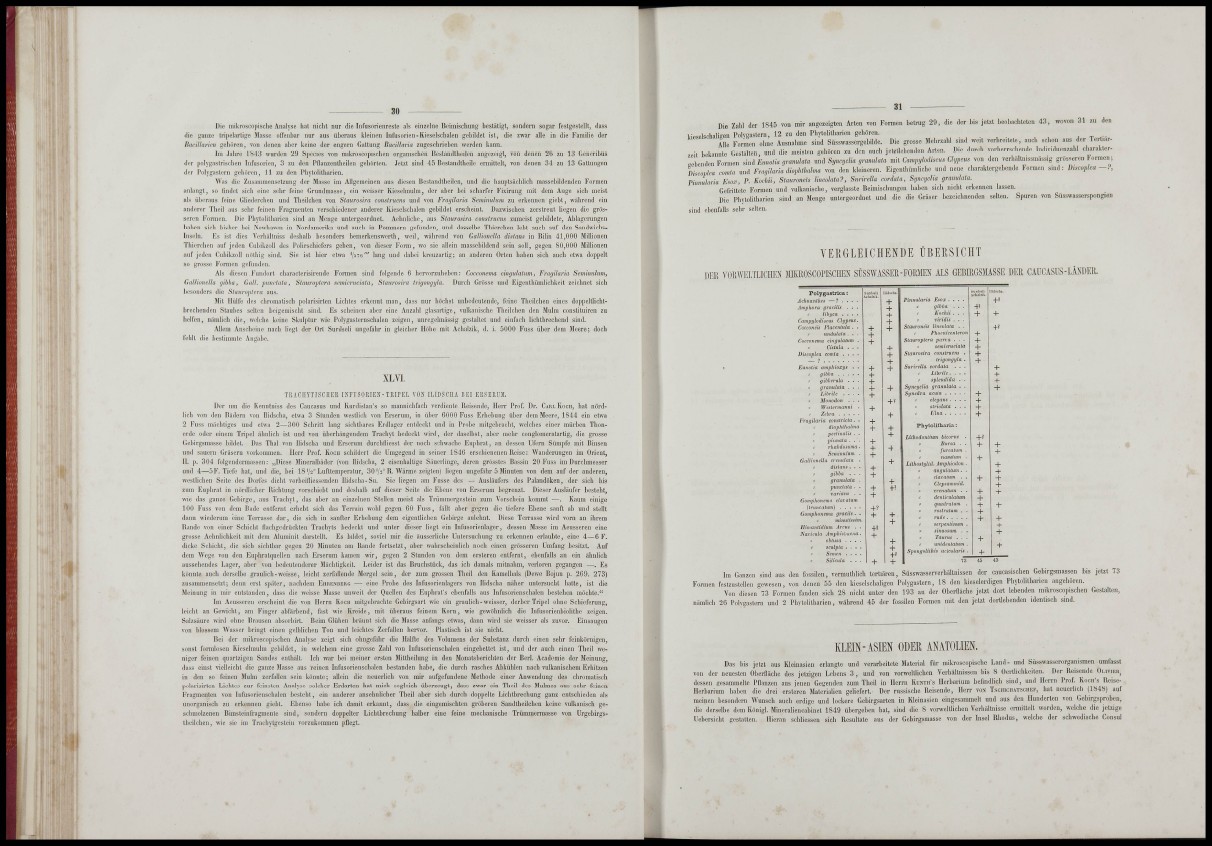

V E R G L E I C H E N D E ÜBEßSICIIT

DER VüliWlíLlllClIEN IMROSCOPISCIIEN SÜSSWASSEE-FORMEiN ALS GEBIRGSIASSE DER CAÜCASÜS-LMDER.

Polygastrica ; Stirdsell

VchalilV.

IliJscln SunlscU

Aclialzlk,

Achnanllics —? . . . .

+ Plnnularia EROX . . . .

Amplwra gracilis . . . + # gibba . . . 4!

f Ubyca . . • > + i b'ochii . . . -1- +

Campylodiscus Clypeus. + F viridis . . .

Cacconeis Placenlula . . ++

Slauroneis Uncolala . • +?

í widiilala . . .

5 l'hoeiiicenleron +

Cocconema cingulalum . + Slauroptera parva . . . +

Í Cisiula . . .

-1- # seinicruciala +

Dlscoplca comía . . . . -1- Slaurosira conslruens . 4-

+ s Irigongyla . 4-

Eunolia amphioxys . . + + Surirella cordala . . . 4-

+

? L i b r i l e . . . . +

í gibherula . . . -1- ? splendida . . +

í granulala • • • -1- +

Syncyclia granulala . . +

í Librile . . . .

Synedra acuta 4-

s 4-

» Monodon ircíícr?nan).u • .• +?

i elegans . . . . j - t -

siriolala . • • 4-

í Zebra

+

Ulna 4-

l'ragtlaria conslricla. . +

Phytolitharia :

í diopblhalma + + I peclinalis . •

í pinnala . . •

-+1-

Í rhabdosoma.

+ -1-

LilhodojUium iicorne . 5 iiiirsa . . 4-Í

4- +

5 Seinimilum . - j -

i furcalum . 4-

GalUonella crcnulala .

F distans . . .

-1- i nasutìim .

Lilhoslylid. Ampitiodoìi.

4-

4-

j gibba . . •

F granulala •

s punclala . .

- H i angulaluvi. . 4- +

5 clavalum . .

4-

4-

+

1 Clepsammid.

4-

- t -

I í crcnalum . .

4-

varians . .

+

4 - Gomphoncmo clavalum

i denlirulatum

I quadralum .

4-

4- 4 -

F roslralum . . 4-

Goniphonema gracile. . 4 - -1- Í minulissim. -1- ^ 4-

llimanlidiutn J r rHí . . ++ 1

s serpenlinum . 4 -

¡Savicula Amphisbaena.

í obtusa . . . .

í sculpía . . . .

í Semen . . . .

+

- t -

i sinuosum . .

s Taurus . . .

i tau'dfjiiotjm .

Spongolilhis acicularis .

4-

4-

4-

4-

í Silicula . . . - t - + 73 4 5 4 3

Im Ganzen sind aus den fossilen, vermuthlich tertiären. S ü s s w a s s e i T e r h ä l t n i s s e n der caucasischen Gebirgsmassen bis jetzt 73

Fm'men feslzustellen gewesen, von denen 55 den kieselschaligen Polygastern, 18 den kieselerdigen Phytolitbarien angehören.

Von diesen 73 Formen fanden sich 28 nicht unter den 193 an der Obernäche jetzt dort lebenden mikroscopischen Gestalten,

n ä m l i c h 26 Polvgastern und 2 Phytolitbarien, während 45 der fossilen Formen mit den jetzt dortlebendcn identisch sind.

l a E I N - A S M ODER ANATOLM.

Das bis jetzt aus Kleinasien erlangte und verarbeitete Material für mikroscopische Land- und Süsswasserorganismen umfasst

von der neuesten Oberfläche des jetzigen Lebens 3 , und von vorweltlichen Verhältnissen bis 8 Ocrtlichkeiten. Der Reisende OLIVIEII^

d e s s e n gesammelte Pflanzen aus jenen Gegenden zum Theil in Herrn KUNTII'S Herbarium befindlich sind, und Herrn Prof. Kocn's Reise-

H e r b a r i u m haben die drei ersteren Materialien geliefert. Der russische Reisende, Herr VON TsciiioiiiTscHEr, hat neuerlich (1848) auf

raeinen besondern Wunsch auch erdige mid lockere Gebirgsarten in Kleinasien eingesammelt und aus den Hunderten von Gebirgsproben,

d i e derselbe dem Königl. Minoraliencabinet 1849 übergeben hat, sind die 8 vorwelUichen Verhältnisse ermittelt worden, welche die jetzige

U e b e r s i c h t gestatten. Hieran schliesscn sich Resultate aus der Gebirgsmasse von der Insel Rhodus, welche der schwedische Consul