fisches (embo = Tintenfisch) und zwar nicht von der gewöhnlichen grauschv/arzen (kurita),

sondern einer gelben Farbe und nimmt gelegentlich die Gestalt eines Menschen an. Er bewohnt

eine Höhle, Sangia omäne ( = das männliche Heiligtum), im Steilufer der Süd Küste

bei Burangäsi, wo sich in einer Bucht ein sehr tiefer Kolk befindet, d a s A u g e d e s M e e r g

o t t e s : Matäna sangia. Seine Frau haust in einer zweiten kleineren Grotte, Sangia bawine

(bawine, das Weib). Nach beiden darf aber niemand mit den Fingern zeigen oder gar

sein Bedürfnis in der Nähe des heiligen Auges verrichten, da sonst unweigerlich das Boot

vom Strudel verschlungen würde. Die in der Nähe dieser Höhlen wohnenden Butonesen,

besonders diejenigen von Burangäsi, pflegen von Zeit zu Zeit Opfergaben dort niederzulegen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Gefahren des strudelreichen Meeres und

die Seeräuber, die hier einen sicheren Schlupfwinkel besitzen, die heilige Scheu vor diesem

Orte als den Wohnsitz eines Geistes hervorgerufen haben. Dieser Gott genießt auf ganz

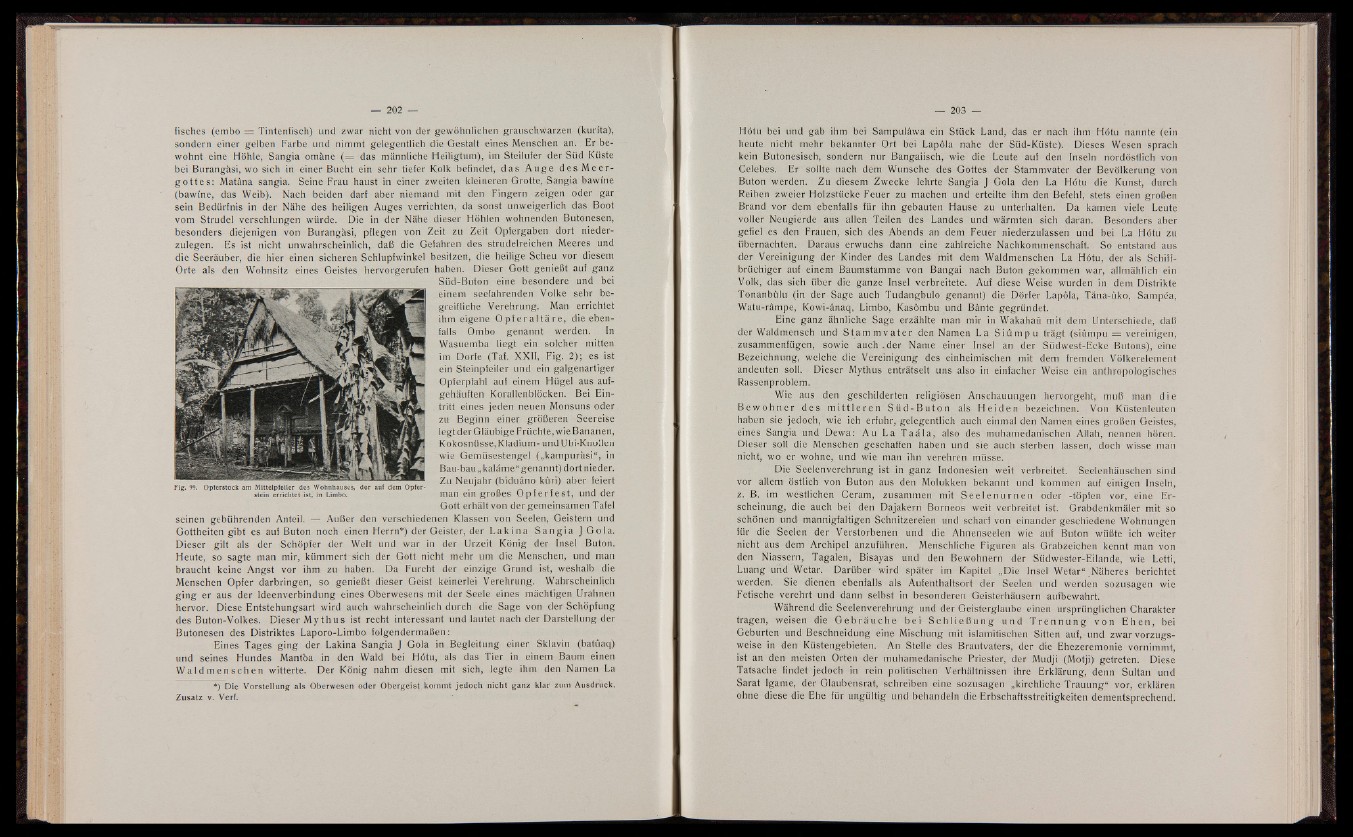

Süd-Buton eine besondere und bei

einem seefahrenden Volke sehr begreifliche

Verehrung. Man errichtet

ihm eigene O p f e r a l t ä r e , die ebenfalls

Ombo genannt werden. ln

Wasuemba liegt ein solcher mitten

im Dorfe (Taf. XXII, Fig. 2); es ist

ein Steinpfeiler und ein galgenartiger

Opferpfahl auf einem Hügel aus aufgehäuften

Korallenblöcken. Bei Eintritt

eines jeden neuen Monsuns oder

zu Beginn einer größeren Seereise

legt der Gläubige Früchte, wie Bananen,

Kokosnüsse, Kladium- und Ubi-Knollen

wie Gemüsestengel („kampurüsi“, in

Bau-bau „kaläme“ genannt) dort nieder.

Zu Neujahr (biduäno küri) aber feiert

man ein großes O p f e r f e s t, und der

Gott erhält von der gemeinsamen Tafel

F ig . 99. O p f e r s to c k am M i t te lp f e ile r d e s W o h n h a u s e s , d e r a u f d em O p f e r s

seinen gebührenden Anteil. — Außer den verschiedenen Klassen von Seelen, Geistern und

Gottheiten gibt es auf Buton noch einen Herrn*) der Geister, der L a k in a S a n g i a JG o la .

Dieser gilt als der Schöpfer der Welt und war in der Urzeit König der Insel Buton.

Heute, so sagte man mir, kümmert sich der Gott nicht mehr um die Menschen, und man

braucht keine Angst vor ihm zu haben. Da Furcht der einzige Grund ist, weshalb die

Menschen Opfer darbringen, so genießt dieser Geist keinerlei Verehrung. Wahrscheinlich

ging er aus der Ideenverbindung eines Oberwesens mit der Seele eines mächtigen Urahnen

hervor. Diese Entstehungsart wird auch wahrscheinlich durch die Sage von der Schöpfung

des Buton-Volkes. Dieser M y th u s ist recht interessant und lautet nach der Darstellung der

Butonesen des Distriktes Laporo-Limbo folgendermaßen:

Eines Tages ging der Lakina Sangia J Gola in Begleitung einer Sklavin (batüaq)

und seines Hundes Mantöa in den Wald bei Hötu, als das Tier in einem Baum einen

W a ld m e n s c h e n witterte. Der König nahm diesen mit sich, legte ihm den Namen La

*) Die Vorstellung als Oberwesen oder Obergeist kommt jedoch nicht ganz klar zum Ausdrück.

Zusatz v. Verf.

t e in e r r i c h t e t i s t , in L im b o .

Hötu bei und gab ihm bei Sampuläwa ein Stück Land, das er nach ihm Hötu nannte (ein

heute nicht mehr bekannter Ort bei Lapöla nahe der Süd-Küste). Dieses Wesen sprach

kein Butonesisch, sondern nur Bangaiisch, wie die Leute auf den Inseln nordöstlich von

Celebes. Er sollte nach dem Wunsche des Gottes der Stammvater der Bevölkerung von

Buton werden. Zu diesem Zwecke lehrte Sangia J Gola den La Hötu die Kunst, durch

Reiben zweier Holzstücke Feuer zu machen und erteilte ihm den Befehl, stets einen großen

Brand vor dem ebenfalls für ihn gebauten Hause zu unterhalten. Da kamen viele Leute

voller Neugierde aus allen Teilen des Landes und wärmten sich daran. Besonders aber

gefiel es den Frauen, sich des Abends an dem Feuer niederzulassen und bei La Hötu zu

übernachten. Daraus erwuchs dann eine zahlreiche Nachkommenschaft. So entstand aus

der Vereinigung der Kinder des Landes mit dem Waldmenschen La Hötu, der als Schiffbrüchiger

auf einem Baumstamme von Bangai nach Buton gekommen war, allmählich ein

Volk, das sich über die ganze Insel verbreitete. Auf diese Weise wurden in dem Distrikte

Tonanbülu (in der Sage auch Tudangbulo genannt) die Dörfer Lapöla, Täna-üko, Sampea,

Watu-rämpe, Kowi-änaq,Äimbo, Kasömbu und Bänte gegründet.

Eine ganz ähnlibhe Sage erzählte man mir in Wakahaü mit dem Unterschiede, daß

der Waldmensch und S t a m m v a t e r den Namen La S iü m p u trägt (siümpu = vereinigen,

zusammenfügen, sowie auch .d e r Name einer Insel an der Südwest-Ecke Butons), eine

Bezeichnung, welche die Vereinigung des einheimischen mit dem fremden Völkerelement

andeuten soll. Dieser Mythus enträtselt uns also in einfacher Weise ein anthropologisches

Rassenproblem.

Wie aus den geschilderten religiösen Anschauungen hervorgeht, muß man d ie

B e w o h n e r d e s m i t t l e r e n S ü d -B u to n als H e id e n bezeichnen. Von Küstenleuten

haben sie jedoch, wie ich erfuhr, gelegentlich auch einmal den Namen eines großen Geistes,

eines Sangia und Dewa: Au La T a ä l a , also des muhamedanischen Allah, nennen hören.

Dieser soll die Menschen geschaffen haben und sie auch sterben lassen, doch wisse man

nicht, wo er wohne, und wie man ihn verehren müsse.

Die Seelenverehrung isfcln ganz Indonesien weit verbreitet. Seelenhänschen sind

vor allem östlich von Buton aus den Molukken bekannt und kommen auf einigen Inseln,

z. B. im westlichen Ceram, zusammen mit S e e l e n u r n e n oder -töpfen vor, eine Erscheinung,

die auch bei den Dajakern Borneos weit verbreitet ist. Grabdenkmäler mit so

schönen und mannigfaltigen Schnitzereien und scharf von einander geschiedene Wohnungen

für die Seelen der Verstorbenen und die Ahnenseelen wie auf Buton wüßte ich weiter

nicht aus dem Archipel anzuführen. Menschliche Figuren als Grabzeichen kennt man von

den Niassern, Tagalen, Bisayas und den Bewohnern der Südwester-Eilande, wie Letti,

Luang und Wetar. Darüber wird später im Kapitel „Die Insel Wetar“ Näheres berichtet

werden. Sie dienen ebenfalls als Aufenthaltsort der Seelen und werden sozusagen wie

Fetische verehrt und dann selbst in besonderen Geisterhäusern aufbewahrt.

Während die Seelenverehrung und der Geisterglaube einen ursprünglichen Charakter

tragen, weisen die G e b r ä u c h e b e i S c h l i e ß u n g u n d T r e n n u n g v o n E h e n , bei

Geburten und Beschneidung eine Mischung mit islamitischen Sitten auf, und zwar vorzugsweise

in den Küstengebieten. An Stelle des Brautvaters, der die Ehezeremonie vornimmt,

ist an den meisten Orten der muhamedanische Priester, der Mudji (Motji) getreten. Diese

Tatsache findet jedoch in rein politischen Verhältnissen ihre Erklärung, denn Sultan und

Sarat Igame, der Glaubensrat, schreiben eine sozusagen „kirchliche Trauung“ vor, erklären

ohne diese die Ehe für ungültig und behandeln die Erbschaftsstreitigkeiten dementsprechend.