— LXXXH —

pi'drliiire l;i pelote humriiialr nu l'Iiyméniiiin proprement dit. Les iiulres figures représeiitenlla

succession îles dóveloi.ipements de cetlc pelote liyméniale. Bieu que l'auteur ne [larlc pas ici

d'iuie action sexuelle, il est permis de se demander s'il ne se passerait rien de semblable dans cette

lorniation, surtout lors(|u'on rapproche cette figure des formations identiques signalées pa¡'

d'excellents observatelirs sur diverses espèces il'Ascomycètes. Les Gas tero mycèles sont, en

ellel, des Champignons reiifermantdes appareils hyménophores multiples : si Jiotre iiiterprétaliim

des faits jnibliés par M. Sorokine n'est pas contredite, chacun de ces ai)iiareils hyménophores

serait le résultat d'une fécondation particulière s'elTectuant au sein du péridium commun.

Nous souhaitons que de nouvelles recherches viennent contirmer notre manière de voir.

Quoi qu'il en puisse être, nous nous refusons à croire (|uc les Champignons soient des

Agonies, c'est-à-dire des végétaux [irivés de sexualité, et nous appuyons cette opinion sur l'exislonce

parfaitement admise d'organes fécondateurs dans les groupes inférieurs des Phycoinycùtesct

tles Zygomycètes. Pour quelle raison les BasidiomycètesetlesAscomycètes eu seraientils

privés ? Nous croyons que ces deux groupes supérieurs de Champignons présentent deux

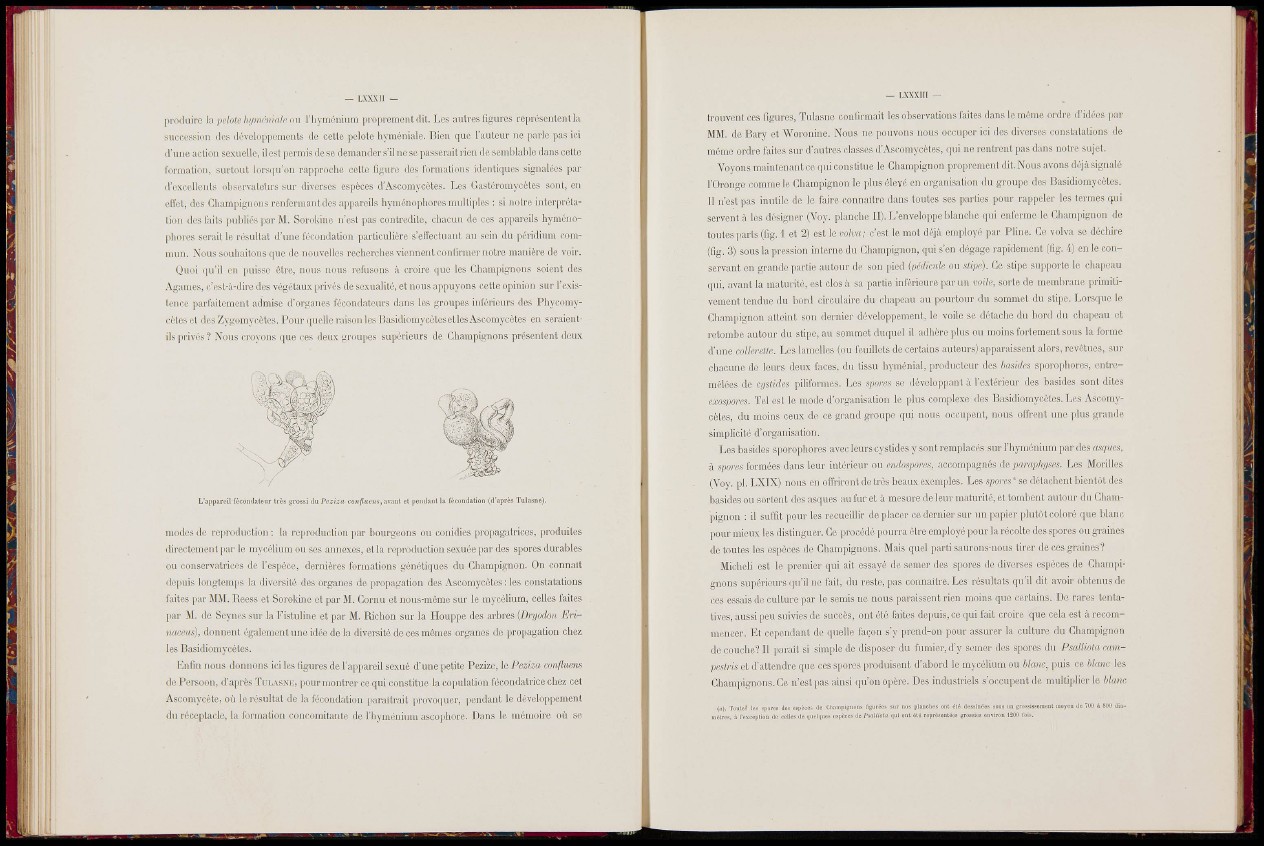

L'appareil Kcondateur très grossi du l'ezba conilmm, avant el pendant la fécondation (d'après Tulasne).

modes de reproduction : la reproduction par bourgeons ou conidies propagatrices, produites

directement par le mycélium ou ses annexes, et la reproiluction sexuée par des spores durables

ou conservatrices de l'espèce, dernières formations génétiques du Champignon. On connajt

depuis longtemps la iliversité des organes de [iropagation des Ascomycètes : les constatations

faites par MM. Reess et Sorokine et par M. Cornu et nous-mcme sur le mycélium, celles faites

par M. de Seynes sur la Fistuline et par M. Bichon sur la Houppe des arbres {Dryodoii. Eri~

naceus), donnent également une idée de la diversité de ces mêmes organes de propagation chez

les Basidiomycétes.

iMitin nous donnons ici les ligures de rap[)areil sexué d'une petite Pezize, le Peziza cun/lums

de Persoon, d'après TULASNE, pour montrer ce qui constitue la coj>ulation fécondatrice chez cet

Ascomycéte, où le résultat de la fécondation |>araltrail [irovoquer, pendant le dévelop|iemen(.

du réceptacle, la formation concomitante de l'hyméuium ascophcire. Dans le mémoire où se

— Lxxxni —

ti'ouvent ces ligures, Tulasne conlirmait les observations faites dans )e même oi'dro d'idées par

MM. de Bary et Woronine. Nous ne pouvons nous occuper ici des diverses constatations de

même ordre faites sur d'autres classes d'Ascomycètes, qui ne rentrent pas dans notre si.ijet.

Voyons maintenant ce (pii constitue le Champignon proprement dit. Nous avons déjàsignalé

l'Oronge comme le Champignon le ].>lus élevé en organisation du groupe des Basidiomycétes.

Il n'est pas inutile de le faire connaître dans toutes ses pardes pour rappeler les ternies qui

servent à les désigner (Voy. planche II). L'enveloppe blanche qui enferme le Champignon de

toutes parts (fig. I et 2) est le volva; c'est le mot déjà employé par Pline. Ce volva se déchire

{fig. 3) sous la pression interne du Champignon, qui s'en dégage rapidement (fig. 4} en le conservant

en grande partie autour de son pied {uédicule ou sUpp). Ce stipe supporte le chapeau

qui, avant la u-jaturité, est clos à sa partie inférieure par un voile, sorte de membrane primitivement

tendue du bord circulaire du chapeau au pourtour du sommet du stipe. Lorsque le

Champignon atteint son dernier développement, le voile se détache du bord du chapeau et

retombe autour du stipe, au sommet duquel il adhère plus ou moins fortement sous la forme

d'une collarelte. Les lamelles (ou feuillets de certains auteurs) apparaissent alors, revêtues, sur

chacune de leurs deux faces, du tissu hyménial, producteur des basides sporopliores, entremêlées

de Pi/stides piliformes. Les spores se développant à l'extérieur des basides sont dites

fixospores. Tel est le mode d'organisation le plus complexe des Basidiomycétes. Les Ascomycètes,

du moins ceux de ce grand groupe qui nous occupent, nous offrent une plus grande

simplicité d'organisation.

Les basides sporophores avec leurs cystides y sont remplacés sur l'hyinénium par des asqioes,

à sporeH formées dans leur intérieur ou mdospores, accompagnés de paraphyses. Les Morilles

(Voy. pl. LXIX) nous en offriront de très beaux exemples. Les spores " se détachent bientôt des

basides ou sortent des asques au fur et à mesure de leur maturité, el tombent autour du Champignon

: il suffit pour les recueillir déplacer ce dernier sur un papier plutôt coloré (pie blanc

pour mieux les distinguer. Ce procédé pourra être employé pour la récolte des spores ou graines

de toutes les espèces de Champignons. Mais quel pard saurons-nous tirer de ces graines?

Micbeli est le premier qui ait essayé de semer des spores de diverses espèces de Champignons

supérieurs ipi'il ne fait, du reste, pas connaître. Les résultats cpi'il dit avoir obtenus de

ces essais de culture par le semis ne nous paraissent rien moins que certains. De rares tentatives,

aussi peu suivies de succès, ont été faites dei'uis, ce qui fait croire que cela est à recomluoncer.

Et cependant de quelle façon s'y prend-on pour assurer la culture du Champignon

de couche? Il paraît si sirn|ile de disiioser du fumier, d'y semer des spores du Psalliola campeslris

et d'attendre que ces spores [iroduisent d'abord le mycélium ou hlanc^ puis ce blanc les

Champignons.Cc n'est pas ainsi ([u'on opère. Des industriels s'occuiient de multiplier le blanc

(«)• ïouloè Ici spores des csiiùoes ilo Chai

môlres. i rexceplion de celles de iiuoUiues e;

it Hioyoa do 70Û à 8110 dia