(Ill pmplesiii- les f/iriiiiles ressemblances el lespeliles différenas qui exislenl enire les Champianons

vénéneux el tiUmenlaires. One planche coloriée, meUanl en regard huit espèces qualiliées de

poisons morlels et huit autres d'u/imni/s excellenls, en facilitait la comparaison. Cette publication

n'eut pas de suite. N'était-ce pas du reste poursuivre une chimère que de vouloir instruire

toutes les personnes qui, en France, consomment des Champignons? Mais la représentation

comparative des Espèces similaires (comestibles ou nuisibles) était ingénieuse. Nous avons

essayé de la rendre plus pratique encore dans le présent ouvrage.

(hi doit ¿1 Letellier d'avoir fait des expériences assez concluantes sur divers Champignons

suspects ou vénéneux : nous parlerons plus loin de ce travail et de ses résultats au point de vue

chimique.

Vers la même époque, en Italie, VrrT.iDiNi publiait deux ouvrages importants, accompagnés

tons deux de planches d'unefort belle exécution, savoir : en 1831, sa Monographie des Tubéracés,

et, en 1835, sa Descriplion des Champignons alimenlaires les plus comnmns de l'Ilalie el

lies Champignons eénèneux avec lesquels ilspennent Sire confondus. Ces deux monographies sont

fort remarquables. L'opinion de l'auteur sur la situation regrettable de la nomenclature mycologique

nous parait intéressante à consigner ici. Tout en acceptant les nouvelles dénominations

linnéennes, il proteste vivement contre l'arbitraire qui a présidé à leur création et regrette l'acceptation

passive qui en a été faite par les mycologues du xix* siècle. Enfin, ce qui rend encore

fort instructives ces monographies, c'est le soin avec lequel l'auteur a traité le développement

des espèces qu'il décrit.

En Allemagne, commençait à paraître, dans le même temps, un ouvrage fort utile en ce qu'il

facilitait singulièrement, au moyen de ses nombreuses et belles planches coloriées, la connaissance

des espèces alimentaires ou dangereuses : il s'agit des Champignons comestibles, nuisibles

el suspeels.représenlêsetdécrils d'après naiiu-e, par KUOMBHOLZ (Prague, 1831-18'I6). NOUS ne

reprocherons à cet ouvrage que le ma n q ue d'ordre systématique qui a présidé à la description

des espèces ; il mérite de grands éloges sous tous les autres rapports, et les figures qu'il donne

de certaines espèces critiques n'ont pas peu conti ibué à les faire admettre définitivement.

•jusqu'alors, on vivait dans l'idée (pie tous les Champignons supérieurs étaient munis de

théques d'oii sortaient les spores à leur maturité. Cela ressort notamment do la classification de

Fries. I;n mémoire important, ])ublié par LÉVEUXÉ dans les Annales des sciences naturelles,

en 18:)7, fit enfin connaître la véritable organisation fructifère d u n très grand nombre de ces

Champignons, c'est-à-tlire de presque toutes les espèces qui constituaient les Ilyménomycètes

de Frics, à l'exception des Ilelvelles, des Morilles et des Pezizes. On y voit que Ihyménium (ou

membrane portant les organes reproducteurs) des Champignons autres (|ue ces derniers est

constituée par un tissu utriculaire spécial, surmont é de cellules terminées par deux, trois, quatre

ou six pointes (le pins souvent quatre), au sommet desquelles sont insérées autant de spores.

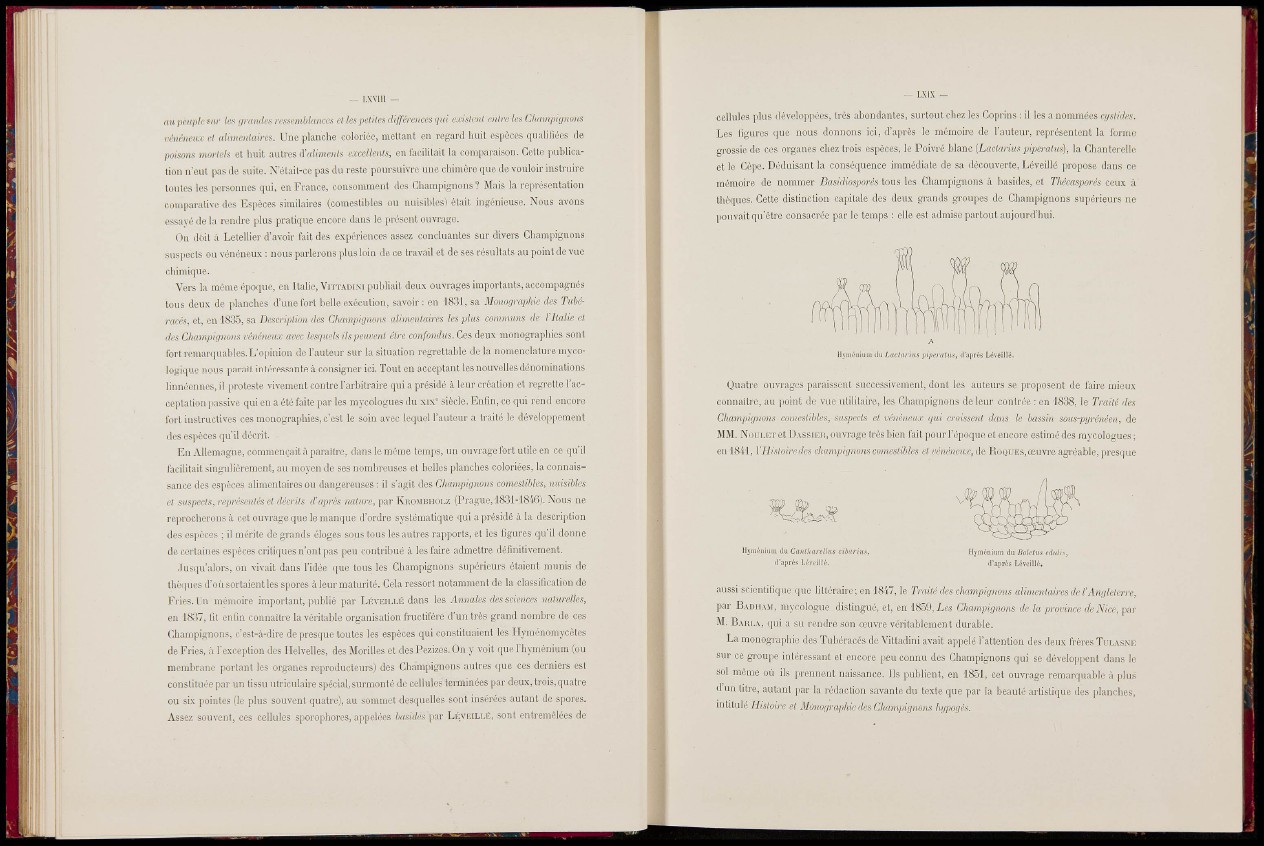

Assez souvent, ces cellules sporophores, a[ipelées basides par LÉVF.IU.É, sont entremêlées de

cellules plus développées, très abondantes, surtout chez les Coprins : il les a nommées cyslides.

Les figures (juc nous donnons ici, d'après le mémoire de l'auteur, représentent la forme

grossie de ces organes chez trois espèces, le Poivré blanc {Laclarius piperalus), la Chanterelle

et le Cèpe. Déduisant la conséquence immédiate de sa découverte, Léveillé propose dans ce

mémoire de nommer Basidiosporés tous les Champignons à basides, et Théeasporés ceux à

théques. Cette distinction capitale des deux grands groupes de Champignons supérieurs ne

¡lonvait qu'être consacrée par le temps : elle est admise partout aujourd'hui.

Ilïmiiiihfm du Laclarius piperatus, d après L(iveillé.

Quatre ouvrages paraissent successivement, dont les auteurs se proposent de faire mieux

connattre, au point de vue utilitaire, les Cbampignous de leur contrée : en 1838, le Traité des

Champignons comestibles, suspecls el vénéneux qui croissent dans la bassin sous-pyrénéen, de

MM. NouLETet D.VSSIEU, ouvrage très bien fait pour l'époque et encore estimé des mycologues;

en 18i l , Xliisloiredes champignons comestibles el rénéneux, de ROQUES,oeuvre agréable, jiresque

Hyméniiim du Canlharelhis cibarim,

d'aprè? Lcvcillé.

Ilyménium du Boletus edidi.s,

d'après Léveillé.

aussi scienliikjiie que littéraire; en 1817, le Traité des champignons alinienlaires de l'Angleterre,

par BADIIAM, mycologue distingué, et, en 1859, LT-S Champignons de la province de Nice, pai-

M, BAUI.A, qui a su rendre son oeuvre véritablement durable.

La monogi-aphie des Tubéracés de Viltadini avait appelé l'attention des deux frères TIXASNIC

sur ce groujie intéressant et encore peu connu des Champignons ([ui se développent dans le

sol môme où ils prennent naissance. Ils publient, en 1851, cet ouvrage remarquable à plus

d'un titre, autant par la rédaction savante du texte que par la beauté artistique des planches,

mtitulé l-fisloire et Monographie des Chamingnons hypogés.