Nous venons de dire que, parmi les nouvelles espèces que fait connaître J. Bauliin, se

trouvent la BisscUe ou Biselle et la Colombette qu'il conviendrait de rapporter, la première au

Lepiota naucina, la seconde au Palomet (Riissïtla virescens), d'après Fries, qui ajoute qu'en

contradiction avec le vulgaire pour l'application de ces noms, J. Bauhin parait avoir pris l'une

de ces espèces pour l'autre (Quelet, Champignons du Jura cl des Vosges, I" partie, p. 35).

Nous sommes très porté à admettre l'opinion de Fries au sujet de la Biselle; mais nous

pensons que la description donnée par J. Bauhin de sa Colombella pourrait beaucoup mieux

s'appliquer au Prévat {liussula delica). Il s'exprime, en effet, comme suit en parlant de sa

Colombette-: « Ces Champignons passent pour être comestibles; ils soÈit d'une forte dimension

et tout blaiKS, aussi bien dessous que dessus, et dépourvus de tout le suc laiteux qui abonde

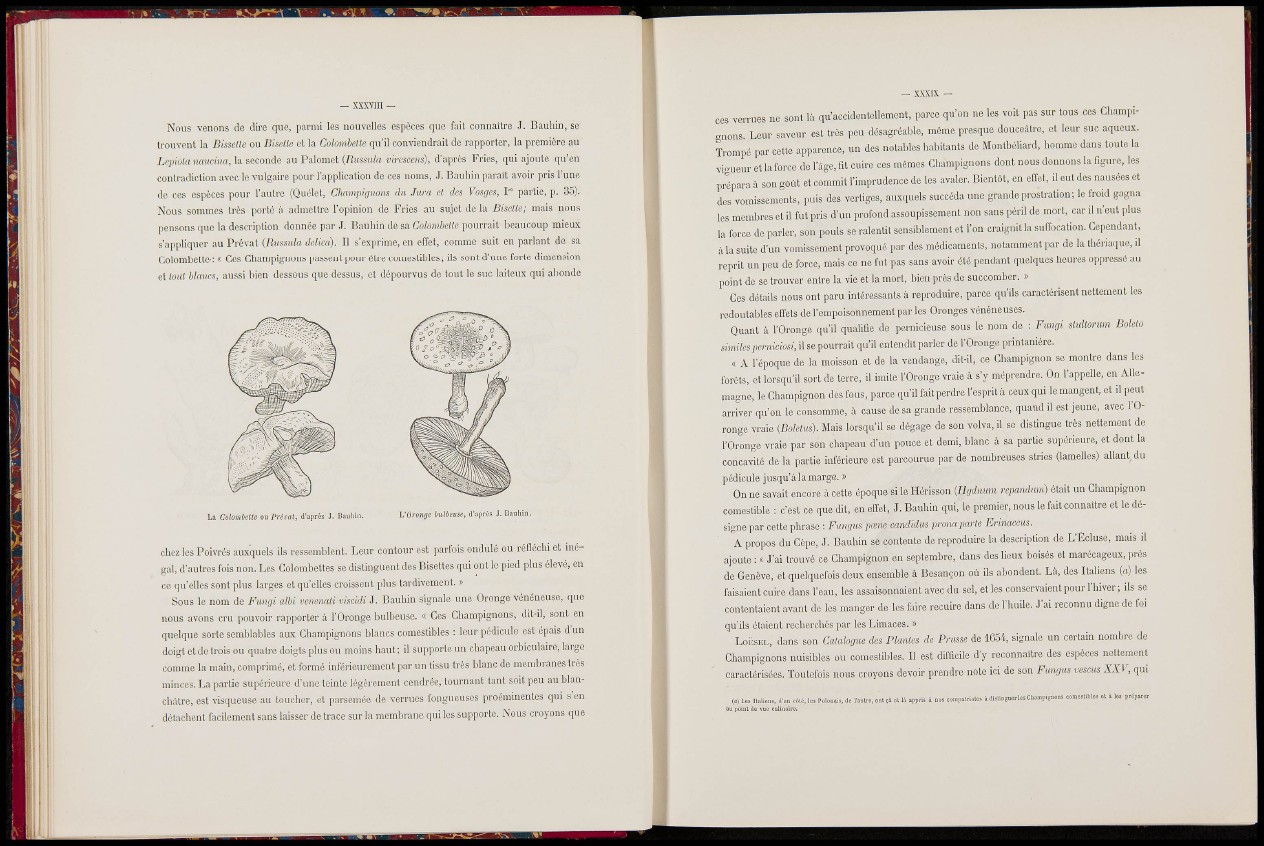

La Cobmbelle on Primi, d'après J. Bauliin. L'OrollJ« itilltase, d'après J. Bauliin.

chez les Poivrés auxquels ils ressemblent. Leur contour est parfois ondulé ou réfléchi et inégal,

d'autres fois non. Les Colombettes se distinguent des Bisettes qui ont le pied plus élevé, en

ce qu'elles sont plus larges et qu'elles croissent plus tardivement. Ï

Sous le nom de Fungi albi venenati viscidi .L Bauhin signale une Oronge vénéneuse, que

nous avons cru pouvoir rapporter à l'Oronge bulbeuse. « Ces Champignons, dit-il, sont en

quelque sorte semblables aux Champignons blancs comestibles : leur pédicule est épais d'un

doigt et de trois ou quatre doigts plus ou moins haut ; il supporte un chapeau orbiculaire, large

comme la main, comprimé, et formé inférieurement par un tissu très blanc de membranes très

minces. La partie supérieure d'une teinte légèrement cendrée, tournant tant soit peu au blanchiitre,

est visqueuse au toucher, et parsemée de verrues fongueuses proéminentes qui s'en

détachent facilement sans laisser de trace sur la membrane qui les supporte. Xous croyons que

ces verrues ne sont là qu'accidentellement, parce qu'on ne les voit pas sur tous ces Champignons

Leur saveur est très peu désagréable, même presque douceâtre, et leur suc aqueux.

Trompé par cette apparence, un des notables habitants de Montbéliard, homme dans toute la

vio-ueur et la force de l'âge, fit cuire ces mêmes Champignons dont nous donnons la figure, les

prépara à son goût et commit l'imprudence de les avaler. Bientôt, en effet, il eut des nausées et

des vomissements, puis des vertiges, auxquels succéda une grande prostration; le froid gagna

les membres et il fut pris d'un profond assoupissement non sans péril de mort, car il n'eut plus

la force de parler, son pouls se ralentit sensiblement et l'on craignit la suffocation. Cependant,

à la suite d'un vomissement provoqué par des médicaments, notamment jiar de la thériaque, il

reprit un peu de force, mais ce ne fut pas sans avoir été pendant quelques heures oppressé au

point de se trouver entre la vie et la mort, bien près de succomber. »

Ces détails nous ont paru intéressants à reproduire, parce qu'ils caractérisent nettement les

redoutables effets de l'empoisonnement par les Oronges vénéneuses.

Quant à l'Oronge qu'il qualifie de pernicieuse sous le nom de : Fungi slultorwn Bolelo

similesperniciosi, il se pourrait qu'il entendit parler de l'Oronge printanière.

s; A l'époque de la moisson et de la vendange, dit-il, ce Champignon se montre dans les

forêts, et lorsqu'il sort de terre, il imite l'Oronge vraie à s'y méprendre. On l'appelle, en Allemagne,

le Champignon des fous, parce qu'il fait perdre l'esprit à ceux qui le mangent, et il peut

arriver'qu'on le consomme, à cause de sa grande ressemblance, quand il est jeune, avec l'Oronge

vraie (Boletus). Mais lorsqu'il se dégage de son volva, il se distingue très nettement de

l'Oronge vraie par son chapeau d'un pouce et demi, blanc à sa partie supérieure, et dont la

concavité de la partie intérieure est parcourue par de nombreuses stries (lameUes) allant du

pédicule jusqu'à la marge. »

On ne savait encore à cette époque si le Hérisson {Hi/dnum repandum) était un Champignon

comestible : c'est ce que dit, en effet, J. Bauhin qui, le premier, nous le fait connaître et le désigne

par cette phrase : Fungas poene candidas prona parte Erinaceus.

A propos du Cèpe, J. Bauhin se contente de reproduire la description de L'Écluse, mais il

ajoute ; c< J'ai trouvé ce Champignon en septembre, dans des lieux boisés et marécageux, prés

de Genève, et quelquefois deux ensemble à Besançon où ils abondent. Là, des Italiens (a) les

faisaient cuire dans l'eau, les assaisonnaient avec du sel, et les conservaient pour l'hiver ; ils se

contentaient avant do les manger de les faire recuire dans de I huile. J'ai reconnu digne de foi

qu'ils étaient recherchés par les Limaces. »

LoiiSEL, dans son Catalogue des Plantes de Prusse de 1654, signale un certain nombre de

Champignons nuisibles ou comestibles. Il est difficile d'y reconnaître des espèces nettement

caractérisées. Toutefois nous croyons devoir prendre note ici de son Fungus vescus X I T , qui

(.) 11.11.™, ,V«„ =Sli, les Polon.1.. ac l'.ulri, oui !» ot U .pp.1. ù no. oompoi™« i d¡.llns«l.. Cliamplgiion. o.no.Iilfa .1 S fa prip.rer

au point de vue culinaire.