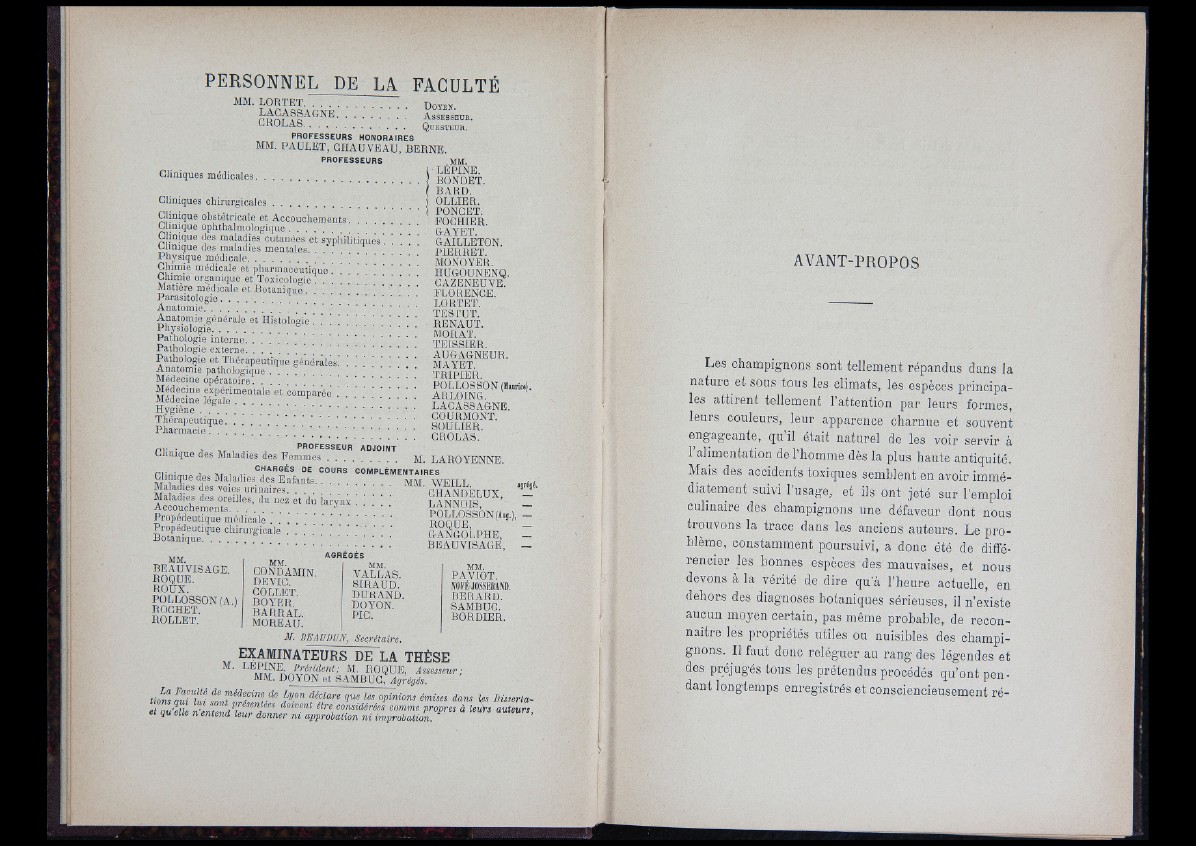

PERSONNEL DE LA FACULTÉ

MM. LORTET........................ Doyen

LAGASSAGNE....................: : : A s s e s s e u « .

Q u e s t e u r ,

OLLIER.

PONGET.

GROLAS,

p r o f e s s e u r s h o n o r a ir e s

MM, PAULET, GHAD VEAU, BERNE.

PROFESSEURS MM.

Cliniques médicales.......................................................... | BOnWe T

’ ' ' i BABD.

Cliniques c h iru rg ic a le s ...............................

Clinique obstétricale et Accouchements. . , FOCHiRR

Clinique ophthalmologique............................... ' ' ' g a y ET

Cliumn» cutanées et syphilitiques'. GAILLETON.

Liiinique des maladies mentales. . p iu r r u t

Physique médicale.................................... ! ' ! ! ! ! ' ' ' ‘ MONOT

Chimie médicale et pharmaceutique. . . . • • • • jjUGOUNENÛ

p im i e organique et Toxicologie . .............. G V/PNErTV^P '

A g r j e 'f é n é r a l e e tH i s t o b ^ ^ ^ r S t -

Pathologie interne’. Y Y ................................... TEiSSIER

Pathologie externe..................................... j ........................... AHP a pnettr

Pathologie et Thérapeutique générales.'Anatomie pathologique ....• .......• ..... ... iMiAAYET

Médecine opératoire. . . . ............................... o n r t Accpxt /» ■ i

, PROFESSEUR

Clinique des Maladies des Femmes

GROLAS.

ADJOINT

. . M. LAROYENNE.

r i in lm , 1 A l 1 r COURS OOM PLÉMENTAIRES Clinique des Maladies des Enfants. . . m m WFTr T

Maladies des voies urinaires............................ ' ' ' WEiLL

Maladies des oreilles, du nez et du ia rv n x ..............

Accouchements.................................... ^ ..............

Propédeutique médicale ..................................

Propédeutique chirurgicale . . . ' ...............................

Botanique.................................. ........................

MM.

BEAUVISAGE.

ROQUE.

ROUX.

POLLOSSON (A.)

ROCHET,

ROLLET.

AQRÉGÉS

«grégé.

GHANDELUX,

LANNOIS, —

POLLOSSON (Aug.), -

ROQUE, _

GANGOLPHE, _

BEAUVISAGE, —

MM. MM

CONDAMIN. v a l l 'a s .

DEVIG. 8IRAUD.

COLLET. DURAND.

BOYER. DOYON.

b a r r a l . PIC.

m o r e a u .

M. BEAUDUN, Secrétaire.

MM.

PAVIOT.

NOVÉ-JOSSEIÌAM).

BERARü.

SAMBUG,

BORDIER.

EXAMINATEURS DE LA THÈSE

p e p i n e . Président: M. ROQUE, Assesseur ■

MM. DOYON et SAMBUG,

t im s p T Î Î i f o , ^ i t 7 ' ' ^ r i“ Dissertaeett

qmui 'ieililee n«' „e„nfte nd1 l7 eur donnedro nivie natp petrroeb caotinosnid nérié iems pcroombmateio pnr.o pres à leuŸs aauutteeuurrss,

i

p§

i

S f-

M

A V A N T - P R O P O S

Les champignons sont tellement répandus dans la

nature et sous tous les climats, les espèces principales

attirent tellement l’attention par leurs formes,

leurs couleurs, leur apparence charnue et souvent

engageante, qu il était naturel de les voir servir à

l’alimentation de l’homme dès la plus haute antiquité.

Mais des accidents toxiques semblent en avoir immédiatement

suivi l’usage, et ils ont jeté sur l'emploi

culinaire des champignons une défaveur dont nous

trouvons la trace dans les anciens auteurs. Le problème,

constamment poursuivi, a donc été de différencier

les bonnes espèces des mauvaises, et nous

devons à la vérité de dire qu’à l’heure actuelle, en

dehors des diagnoses botaniques sérieuses, il n’existe

aucun moyen certain, pas même probable, de reconnaître

les propriétés utiles ou nuisibles des champignons.

Il faut donc reléguer au rang des légendes et

des préjugés tous les prétendus procédés qu’ont pendant

longtemps enregistrés et consciencieusement ré