l’ébullition, puis refroidie, successivement à l’action

du suc gastrique et du suc pancréatique. L ’azote fut

ensuite dosé dans la partie restant insoluble après

chacune de ces expériences; d’où la facilité de déterminer

finalement l’azote en rapport avec la matière

albuminoïde non digérée.

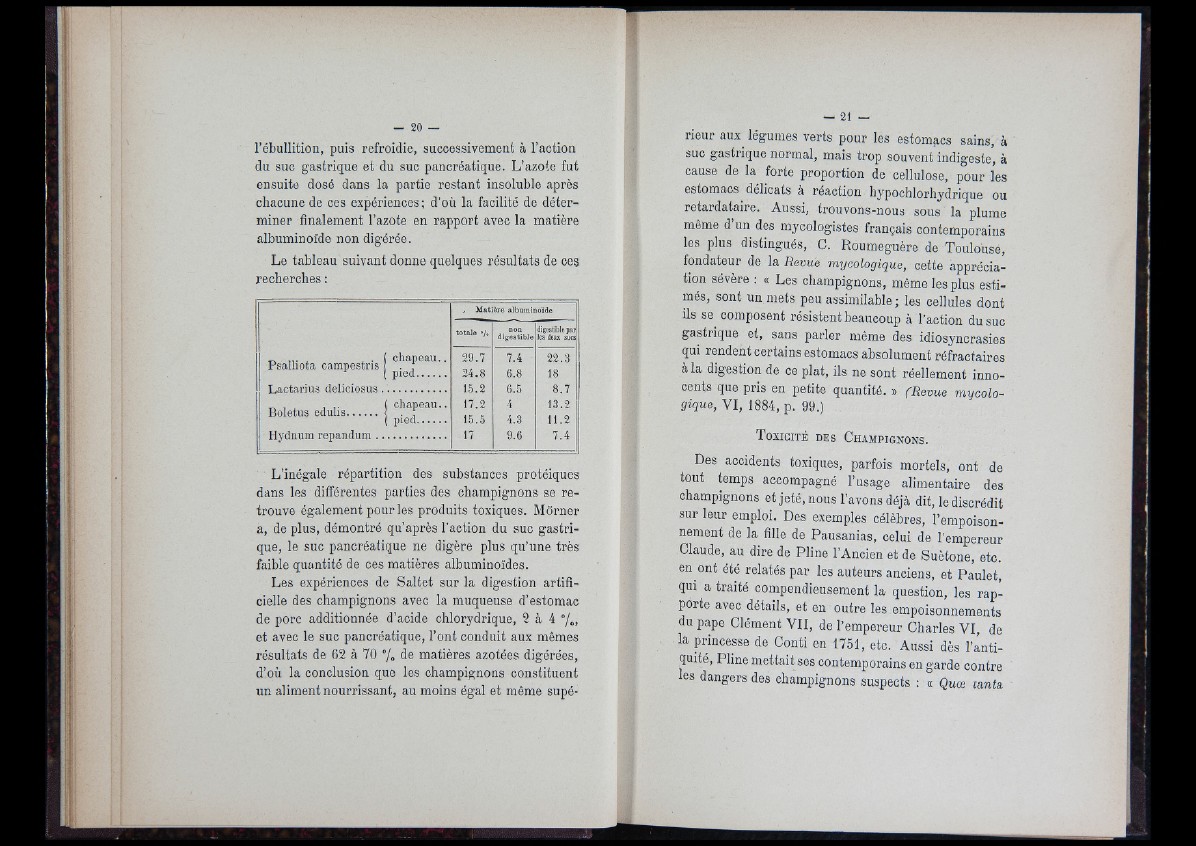

Le tableau suivant donne quelques résultats de ces

recherches ;

, Matière albuminoïde

totale o/o non

digestible

digestible par

les deux sucs

P s a llio ta c ampestris

c h a p e a u ..

p ie d ...........

29.7

24.8

7.4

6.8

22.3

18

L a c ta riu s deliciosus . ............... 15.2 6.5 8.7

B o letu s ed u lis ...........

c h a p e a u ..

p ied ...........

17.2

15.5

4

4.3

13.2

11.2

Hydnum rep an d um .. 17 9.6 7.4

L ’inégale répartition des substances protéiques

dans les différentes parties des champignons se retrouve

également pour les produits toxiques. Môrner

a, de plus, démontré qu’après l ’action du suc gastrique,

le suc pancréatique ne digère plus qu’une très

faible quantité de ces matières albuminoîdes.

Les expériences de Saltet sur la digestion artificielle

des champignons avec la muqueuse d’estomac

de porc additionnée d’acide chlorydrique, 2 à 4 7».

et avec le suc pancréatique, l’ont conduit aux mêmes

résultats de 62 à 70 7» de matières azotées digérées,

d’où la conclusion que les champignons constituent

un aliment nourrissant, au moins égal et même supérieur

aux^ légumes verts pour les estomacs sains, à

suc gastrique normal, mais trop souvent indigeste, à

cause de la forte proportion de cellulose, pour les

estomacs délicats à réaction hypochlorhydrique ou

retardataire. Aussi, trouvons-nous sous la plume

même d un des mycologistes français contemporains

les plus distingués, G. Roumeguère de Toulouse,

fondateur de la Revue mycologique, cette appréciation

sévère : « Les champignons, même les plus estimés,

sont un mets peu assimilable ; les cellules dont

ils se composent résistent beaucoup à l’action du suc

gastrique et, sans parler même des idiosyncrasies

qui rendent certains estomacs absolument réfractaires

à la digestion de ce plat, ils ne sont réellement innocents

que pris en petite quantité. » (Revue mycologique,

VI, 1884, p. 99.)

T oxicité d e s C h am p ig n o n s .

Des accidents toxiques, parfois mortels, ont de

tout temps accompagné l’usage alimentaire des

champignons et jeté, nous l’avons déjà dit, lediscrédit

sur leur emploi. Des exemples célèbres, l’empoisonnement

de la fille de Pausanias, celui de l ’empereur

Claude, au dire de Pline l ’Ancien et de Suétone, etc.

en ont été relatés par les auteurs anciens, et Paulet,

qui a traité compendieusement la question, les rap porte

avec détails, et en outre les empoisonnements

du pape Clément VII, de l’empereur Charles VI, de

la princesse de Conti en 1751, etc. Aussi dès l’antiquité,

Pline mettait ses contemporains en garde contre

les dangers des champignons suspects : « Quoe lanta