notamment pour les lacs de montagne, cette circonstance se produit chaque hiver ;

pour les autres, elle ne se produit que lorsque l’hiver est rigoureux. A cette dernière

catégorie appartiennent les lacs d’Annecy et du Bourget, où j ’ai mesuré, sur le premier

5“ le 14 février 1894, sur le second 5°,8 le 4 mars 1894, à la fin d un hiver doux.

La congélation complète des lacs peu élevés est d’ailleurs assez rare ; ainsi, dans

la deuxième moitié de ce siècle, le lac d’Annecy n a gelé dans son ensemble que

pendant les hivers 1879-80 et 1890-91.

Lorsque la température superficielle d’un lac s’est abaissée à. 4°, ce lac est,

comme nous l’avons dit plus haut, susceptible de geler. En effet, à partir de ce

moment, les couches supérieures cessent de tomber dans les profondeurs lorsqu elles

continuent à se refroidir; elles restent à la surface et peuvent atteindre quelquefois

très rapidement la température de 0° ; le lac se couvre alors d’une couche de

glace1. Mais, si le lac est susceptible de geler, il n’en résulte pas qu il gèle nécessairement,

et l’on peut citer de nombreux cas où la surface d’un lac est descendue au-

dessous de 4° sans qu’il y ait eu congélation.

Ainsi le lac du Bourget n’a jamais gelé de mémoire d’homme, et cependant j ’ai

constaté à deux reprises que la température superficielle était au-dessous de 4° dans

la région de plus grande profondeur; j ’ai mesuré 3°,6 le 4 mars 1891 et 3°,7 le

26 février 1895 au-dessus de la plaine centrale. De plus, à cette dernière date, une

notable partie de la masse du lac était également au-dessous de 4° ; car, à

10 mètres, j’ai encore mesuré 3°,7, et, de 40 à 100 mètres, 3°,8; ce qui montre

bien que la stratification thermique inverse était établie depuis longtemps,

et que, de ce chef, le lac était dans d’excellentes conditions pour geler.

Le 13 mars 1892, j ’ai constaté que, depuis la surface jusqu’au fond, toute la

masse du lac de Sylans était descendue à une température variant de 2°,4 à 2°,5 ;

et cependant, en dehors de la beine, il n’y avait pas trace de congélation.

Le 25 février 1894, toute la masse du lac de Nantua avait une température de

3°,75 à 3°,9 et cependant aucune congélation, même littorale, n’était visible.

Le 27 février 1895, le lac d’Annecy s’était, au-dessus de la plaine centrale

du Grand Lac, notablement refroidi au-dessous de 4°, puisque, à la surface, on

mesurait 2°,4, à 30 mètres 3°,2, et à 63 mètres, soit au fond du lac, 3°,8, et cependant

le Grand Lac n’a pas gelé pendant l’hiver 1894-95.

Enfin, après le grand hiver de 1890-91, j’ai trouvé que les températures des

lacs de Walenstadt et de Brienz étaient de 4° au-dessus de la plaine centrale les

9 et 11 mars 1891, et un foehn violent qui soufflait depuis plusieurs jours avait

vraisemblablement réchauffé les couches supérieures; cependant, d’après les-renseignements

les plus dignes de foi que j ’ai pu recueillir, aucune trace de congélation

n’avait été observée.

1. V o ir d’in té r e ssa n ts d é ta ils sur le m o d e d e co n g é la tio n des la c s dans F o b e l, la Congélation des

lacs suisses e t savo ya rd s dans l’h iv e r de 18 9 1 (A rch . S. P. ¡V. 6 . , t. XXVII, p. 4 8 ,1 8 9 2 ).

Il résulte de ces observations qu’un lac du type tempéré, bien que placé dans

des conditions thermiques qui le rendent apte à geler, ne gèle pas nécessairement.

Il est très probable-que cette circonstance est due à l’agitation que les vents

produisent à' la surface de l’eau; mélangeant sans cesse la couche de surface

avec celles situées en dessous, ils empêchent la première de se refroidir assez

pour que la congélation soit possible1.

Cette congélation des lacs est d’ailleurs assez capricieuse. Ainsi il est rare

qu’un lac un peu étendu gèle entièrement dans toutes ses parties; en février 1891,

alors que l ’épaisseur de la glace du lac d’Annecy était de 16 à 20 centimètres, certaines

régions du lac sont restées libres. Du côté d’Albigny et de Talabar, par

des fonds de 40 à 50 mètres, on a vu, pendant toute la durée de la congélation,

cinq grandes taches d’eau de 200 à 300 mètres de diamètre environ, dont la

présence au milieu de la plaine glacée est absolument inexplicable. Quatre ans

plus tard, le 9 mars 1895, alors que, sans être gelé, le lac d’Annecy était descendu

à une très basse température, j ’ai exploré l’emplacement de ces taches que j ’avais

pris soin de repérer. La température était de 2°,4 à 2°,8, comme dans les autres

parties du lac. Donc aucune cause spéciale de réchauffement n’intervenait. On ne

peut guère invoquer ici l’action du vent; car il parait bien difficile d’admettre

qu’elle soit plus énergique qu’ailleurs sur certains points isolés au milieu du lac.

11 faut espérer que la prochaine congélation du lac permettra de résoudre cette

énigme.

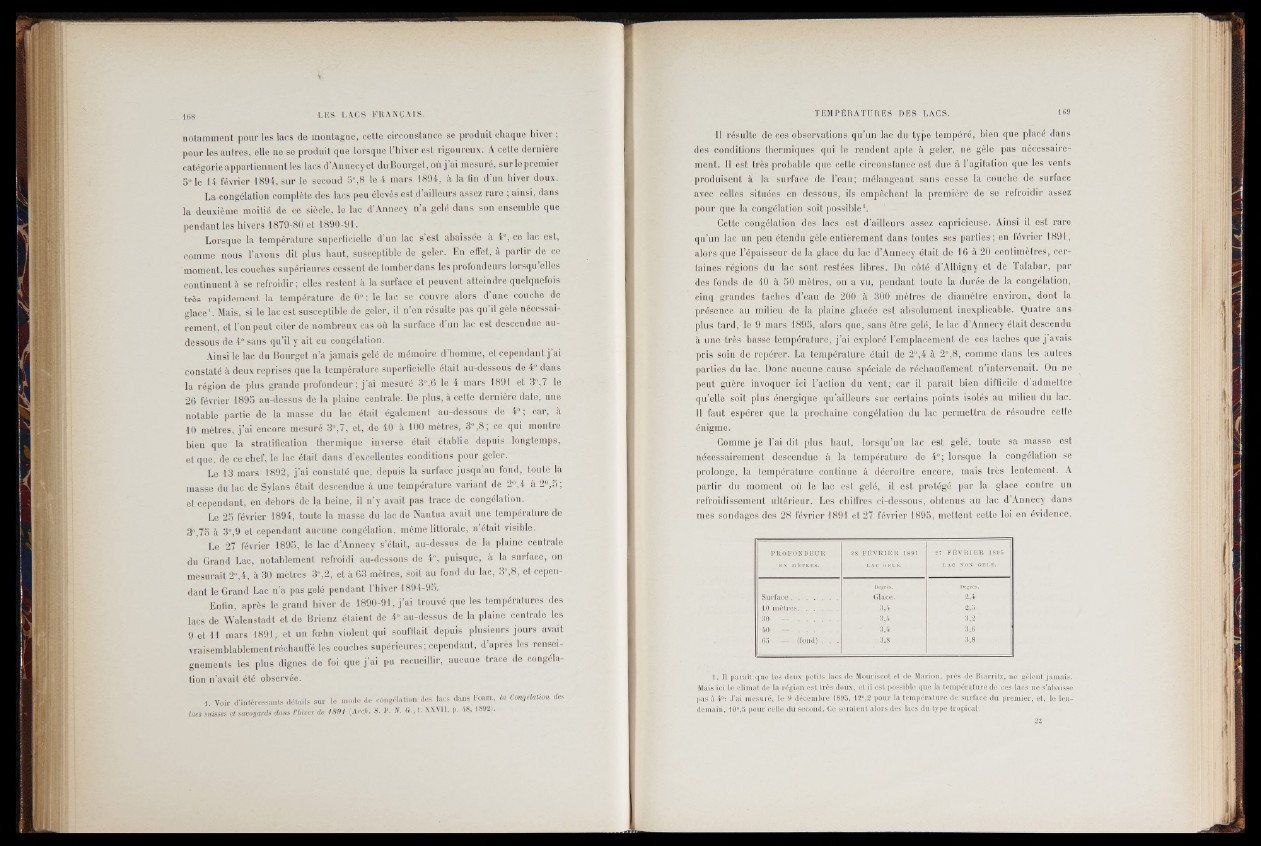

Comme je l’ai dit plus haut, lorsqu’un lac est gelé, toute sa masse est

nécessairement descendue à la température de 4°; lorsque la congélation se

prolonge, la température continue à décroître encore, mais très lentement. A

partir du moment où le lac est gelé, - il est protégé par la glace contre un

refroidissement ultérieur. Les chiffres ci-dessous, obtenus au lac d’Annecy dans

mes sondages des 28 février 1891 et 27 février 1895, mettent cette loi en évidence.

P R O F O N D E U R

EN MÈTRES.

28 F É V R I E R 1891

LAC OBLÉ.

27 F É V R I E R 1895

LAC NON G E L É .-

Degrés. Degrés.

Surface. . . . . . . Glace. 2,4

10 m è tr e s . . . . . . . 3,4 2,5

30 — ........................ 3,4 3,2

40 — ........................ 3,4 3,6

65 - i - r (fond) I . 1 3,8 3,8

1. Il p a r a ît q u e le s d eu x p e tits la c s d e Mouriscot e t d e Marion, p r è s d e B ia r ritz , n e g è le n t jam a is .

Mais ic i l e c lim a t de la r é g ion e s t tr ès d o u x , e t il e s t p o ssib le q u e la tem p é ra tu r e d e c e s la c s n e s ’a b a isse

pas à, 4°: J’ai m e su r é , le 9 d é c em b r e 1895, 12°,2 p our la tem p é ra tu r e d e su r fa c e du p r em ie r , e t , l e len-^

d em a in , 10°,5 p our c e lle du se c on d . Ce s e r a ie n t a lo r s d e s la c s du typ e tr o p ic a l.