organique ne peut qu’en consommer. Nous avons vu' quelle importance ce phénomène

pouvait avoir pour la conservation de la teneur en matières dissoutes.

C. —■ Dosage de l'acide carbonique. — Résultats obtenus.

La méthode classique, pour doser en poids l’acide carbonique total contenu

dans Une eau, consiste à verser dans cette eau du chlorure de baryum ou de calcium

ammoniacal. On admet généralement que tout l ’acide carbonique se précipite à l’état

de carbonate de chaux ou de baryte. Mais cette méthode me parait très défectueuse

pour deux raisons :

1° Une certaine quantité de carbonate reste dissous, qu’il est difficile d’apprécier;

car nous ne savons pas si les solubilités des carbonates de chaux el de baryte

dans l ’eau distillée trouvées par M. Schloesing8 sont les mêmes dans une eau qui

renferme déjà d’autres sels, ou dans une eau ammoniacale.

2° J’ai constaté à diverses reprises qu’un mélange de chlorure de calcium ou de

baryum, dissous dans de l’eau distillée bouillie, et d’ammoniaque obtenue en distillant

l’ammoniaque du commerce3, même enfermé dans un flacon hermétiquement

clos, donnait un précipité au bout de quelques heures. Si l’on filtre et si l’on remet

dans un autre flacon la liqueur parfaitement claire, un nouveau précipité se produit,

et ainsi de suite. Comme toute trace d’acide carbonique a été éliminée, comme

l’ébullition de l’eau a détruit les bactéries qui pourraient se dégager, et que d’ailleurs

celles-ci finissent par disparaître au bout d’un certain temps quand elles ont

absorbé tout l’oxygène de l’eau, il faut peut-être admettre que, contrairement à ce

qu’on lit dans la plupart des traités de chimie, l’ammoniaque précipite lentement

la chaux et la baryte de leurs sels, même en dissolution étendue. Dès lors, dans

l’application de la méthode classique, il est probable qu’une certaine quantité de

chaux ou de baryte vient s’ajouter au carbonate que l’on sépare et est dosée avec

lui.

J’ai préféré me servir d’une dissolution de chaux dans l ’eau sucrée; on sait en

effet que le sucre donne à l’eau la propriété de dissoudre une assez forte proportion

de cette base. Je me suis assuré qu’une pareille dissolution pouvait rester longtemps

dans un flacon bouché sans se troubler ; de plus, la moindre bulle d’acide carbonique

qu’on y fait passer donne un précipité, ce qui montre que le carbonate de

chaux y est très peu soluble. J’ai versé au bord même du lac quelques centimètres

cubes de cette dissolution dans un ballon renfermant 500 centimètres cubes de l’eau

à étudier; ce ballon, soigneusement bouché, était transporté dans mon laboratoire.

d. P a g e 219.

2 . S chloesiwg, Mnàycl. chim., loc. c it ., p . 147.

3 . L’am m o n ia q u e q u e l e s mar ch and s fr anç a is v en d en t so u s le n om d’am m oniaq ue p ur e, e t le s march

a n d s a llem a n d s so u s c e lu i d’am m o n ia q u e p u r is s ., e st en g én é r a l u n m é la n g e des p rod uits le s plus

e x tr a o rd in a ir e s, q ui n ’a de n om n i en français, n i en alleman d.

La filtration était faite rapidement, le carbonate de chaux séparé était dissous par

l’acide chlorhydrique ; la chaux était enfin dosée par l’oxalate d’ammoniaque. Je n’ai

d’ailleurs pas, par cette méthode, évité complètement le

premier des deux inconvénients signalés, puisque nous

ne savons pas si le carbonate de chaux est absolument

insoluble dans l’eau sucrée; d’autre part, pendant le

temps qui séparela précipitation de la filtration, les bactéries

vivant dans l’eau peuvent produire un peu d’acide

carbonique. En conséquence, bien que cette méthode me

paraisse préférable à celle qu’on emploie généralement,

je ne puis, pour le moment, présenter que comme

approximatif le résultat que j ’ai obtenu au lac de Nan-

tua, pour l’eau prise le 18 septembre 1895 à la surface

de ce lac. J’ai trouvé 0^,0856 d’acide carbonique total

dissous par litre d’eau, ce qui parait correspondre sensiblement

à la quantité de chaux et de magnésie dissoutes,

déduction faite de la portion de ces bases combinée à

l’acide sulfurique.

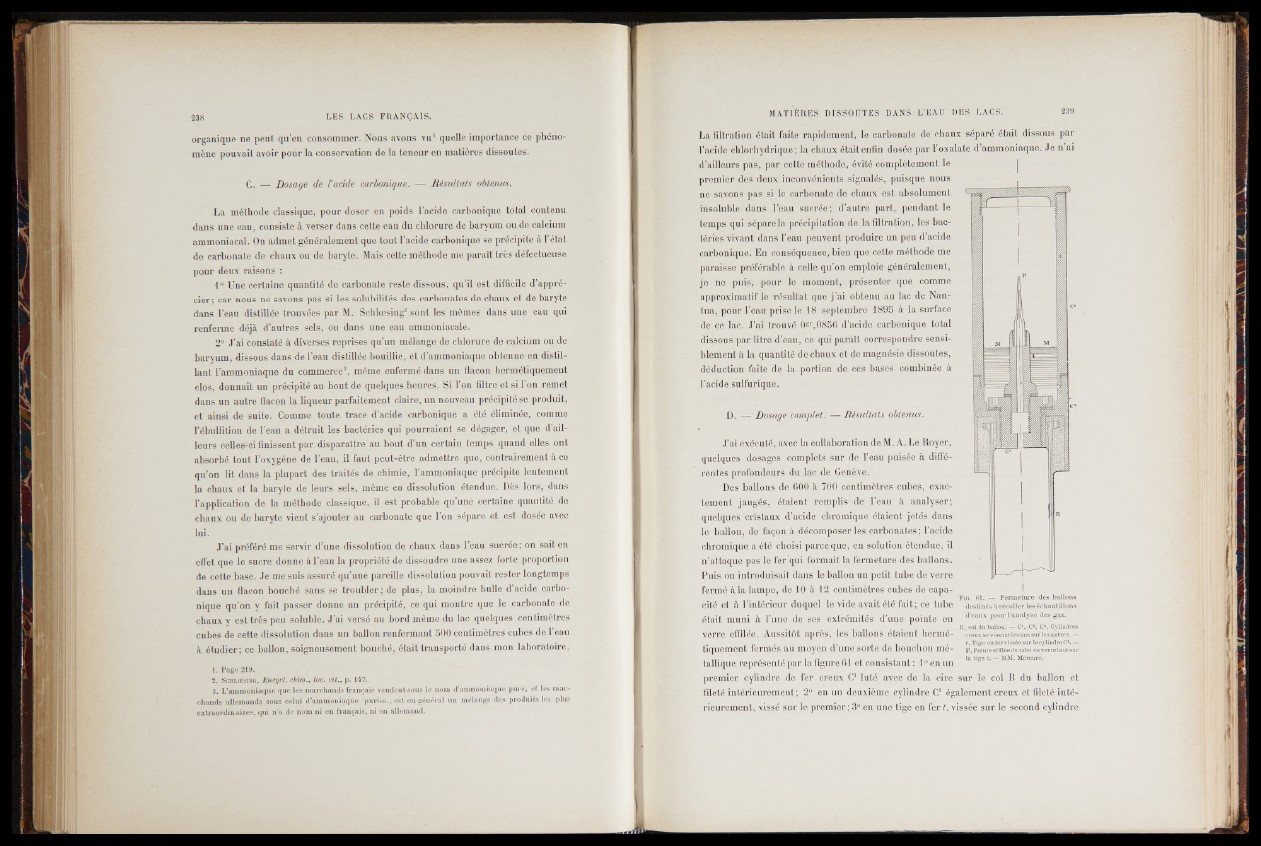

D. — Dosage complet. — Résultats obtenus.

J’ai exécuté, avec la collaboration de M. A. Le Royer,

quelques dosages complets sur de l’eau puisée à différentes

profondeurs du lac de Genève.

Des ballons de 600 à 700 centimètres cubes, exactement

jaugés, étaient remplis de l’eau à analyser;

quelques cristaux d’acide cbromique étaient jetés dans

le ballon, de façon à décomposer les carbonates; l’acide

chromique a été choisi parce que, en solution étendue, il

n’attaque pas le fer qui formait la fermeture des ballons.

Puis on introduisait dans le ballon un petit tube de verre

fermé à la lampe, de 10 à 12 centimètres cubes de capacité

et à l’intérieur duquel le vide avait été fait; ce tube

était muni à l’une de ses extrémités d’une pointe en

verre effilée. Aussitôt après, les ballons étaient hermétiquement

fermés au moyen d’une sorte de bouchon métallique

représenté par la figure 61 et consistant : Io en un

Fig. 61. — Fermeture des ballons

destinés à récolter les échantillons

, d’eaux pour l’analyse des gaz.

B, col du ballon. — C1, C*, C3, Cylindres

c reux s e vissant les uns s u r le s au tre s . —•

<, T ige en fe r vissée su r le cylindre C*. —

P , Pointe effilée du tu b e en v e rre lu té su r

la tig e t. — MM, Mercure.

premier cylindre de fer creux C1 luté avec de la cire sur le col B du ballon et

fileté intérieurement; 2° en un deuxième cylindre C“ également creux et fileté intérieurement,

vissé sur le premier ; 3° en une tige en fer t, vissée sur le second cylindre