formera un delta torrentiel analogue à celui de la Dranse. Or cette condition

paraît être remplie beaucoup mieux pour le Rhône et le Rhin que pour les affluents

des lacs de Brienz, des Qualre-Cantons et Majeur, et surtout que pour ceux du lac

de Sils. Tous ces fleuves glaciaires ont, en effet, à l’extrémité inférieure de leur

cours, une pente qui varie de 2 à 3 p. 1000 et qui est suffisante pour permettre

le transport de matériaux relativement gros, surtout en été, lorsque les eaux

sont abondantes par suite de la fonte des glaciers ; mais un coup d’oeil jeté sur la

carte de la Suisse montre immédiatement que le Rhône et le Rhin ont, avant

d’arriver aux lacs qu ils alimentent, un parcours beaucoup plus long que les autres

fleuves glaciaires; il en résulte que les matériaux charriés ont le temps de s’user

davantage *.

L’abondance des glaciers dans le bassin ne paraît pas jouer d’ailleurs un rôle

très important, car le rapport de l’aire occupée par les glaciers à la superficie totale

du bassin est d’environ* :

t / 2 p o u r l ’A a r ( s u p e r f ic ie t o t a l e : 6 1 2 k il . c a r r é s ; s u p e r f i c i e g la c é e : 2 9 1 k i l . c a r r é s ) .

1 /5 — l e R h ô n e Z .-fcY 5 3 1 2 a B a B f e ? . - 'T; . ' jQ37_________

1 /6 S l a R e u s s 8 6 0 — 1 4 3 s Ë S OE

1 /1 3 B l e T e s s i n 1 6 7 5 —

1 /2 5 — l e R h in — 6 6 3 2 ' — 3 6 6 | 9 E f B

On voit, d’après ce tableau, que le rapport est sensiblement plus faible pour le

Rhin, qui forme un ravin sous-lacustre admirablement développé, que pour l’Aar

et la Reuss, qui n’en forment pas3.

Ce n est pas tout. Nous avons supposé que, au contact des eaux courantes du

fleuve et des eaux dormantes du lac, il se produit une précipitation des alluvions

ténues que le fleuve sous-lacustre tient en suspension ; nous avons admis implicitement

que cette précipitation est possible. Or des expériences bien connues de

M. Schloesing4 ont montré que, lorsque la teneur d’un milieu liquide en bases alca-

lino-terreuses, chaux et magnésie, descend au-dessous de 0^,06 par litre, la préci1.

On tr ou v e , à l ’em b o u ch u r e m êm e du Rh ône , d e g ro s g a le ts ca lc a ir e s, p e sa n t en v iron 2 k ilo s , et

d e s g a le ts cr ista llin s, d u p o id s a p p r o x im a tif d e 1 k ilo . Il e s t to u te fo is p o ssib le q u e c e s g a le ts a ien t é té ,

n o n p a s ch a rr iés p ar l e Rh ône , m a is ap po r té s de la cô te de la S avoie par le s cou ran ts p ro v oq ué s par le s

v en ts du n o rd -o u e st.

2 . Les su p e r fic ie s g la c é e s m ’o n t é té o b lig e am m en t com m u n iq u é e s p ar M. F o r e l, d’après le s chiffr es

d e la c om m is s io n h yd r om é tr iq u e de la S o c ié té h e lv é tiq u e d es S c ien c e s n a tu r e lle s ; q u an t à c e lle s des

b a ssin s, e lle s o n t é té m e su r é e s a u p la n im è tr e su r u n e car te a u £ ¿ 0- E lle s n e so n t év id em m en t qu ’app

r o x im a tiv e s, m a is su ffisam m en t ex a c te s to u te fo is p o u r l e s c o n séq u en c e s q u e n o u s av on s à en tir e r .

3. Je d o is c ep en d an t c ite r i c i u n e r em a rq u e im p o r ta n te qui m ’a é té fa ite p ar M. l e Dr Léon du P a s-

q u ie r . Le R h in r e ç o it u n e a sse z fo r te ch a rg e d’a lluv ion s p ro v en an t d e la tr itu r a tio n d e s s ch is te s lu str é s

q u e tr a v ersent p lu sieu r s d e s e s a fflu en ts, n o tam m en t la No lla . Il s e p eu t q u e c e s a lluv ion s com p en sen t

la p a u v r e té d e s apports g la c ia ir e s. E lle s o n t, p a ra ît-il, u n e c o u leu r n o ir â tr e ca r a c té r istiq u e q u e j ’ai

r e tr o u v é e dans le s e a u x d e l’Arc (Maurienne), to r r en t q u i tr a v e r se a u ssi d e s s ch is te s lu s tr é s .

4 . S chloesing, Encyclopédie chimique, t. X. Contribution à l’étude d e la Chimie agricole, p . 62 e t seq.

pitation des argiles que ce milieu tient en suspension ne se fait qu avec une extrême

lenteur. Il en résulte que, si un fleuve comme le Rhône, chargé d alluvions gla-

claires dont une notable partie consiste en argiles provenant des roches cristallines

du Haut Valais, débouche dans un pareil milieu, la précipitation de ces

alluvions ne se produit qu’après un temps très long et sur l’ensemble de la cuvette,

lorsque les eaux du fleuve se sont entièrement diffusées dans celles du lad; au contraire,

si la teneur du milieu en bases alcalino-terreuses est supérieure à 0**,06, le

dépôt peut se former assez rapidement, à une distance limitée de 1 embouchure et

avant que cette diffusion ait lieu ; les digues nécessaires à l’existence du ravin sont

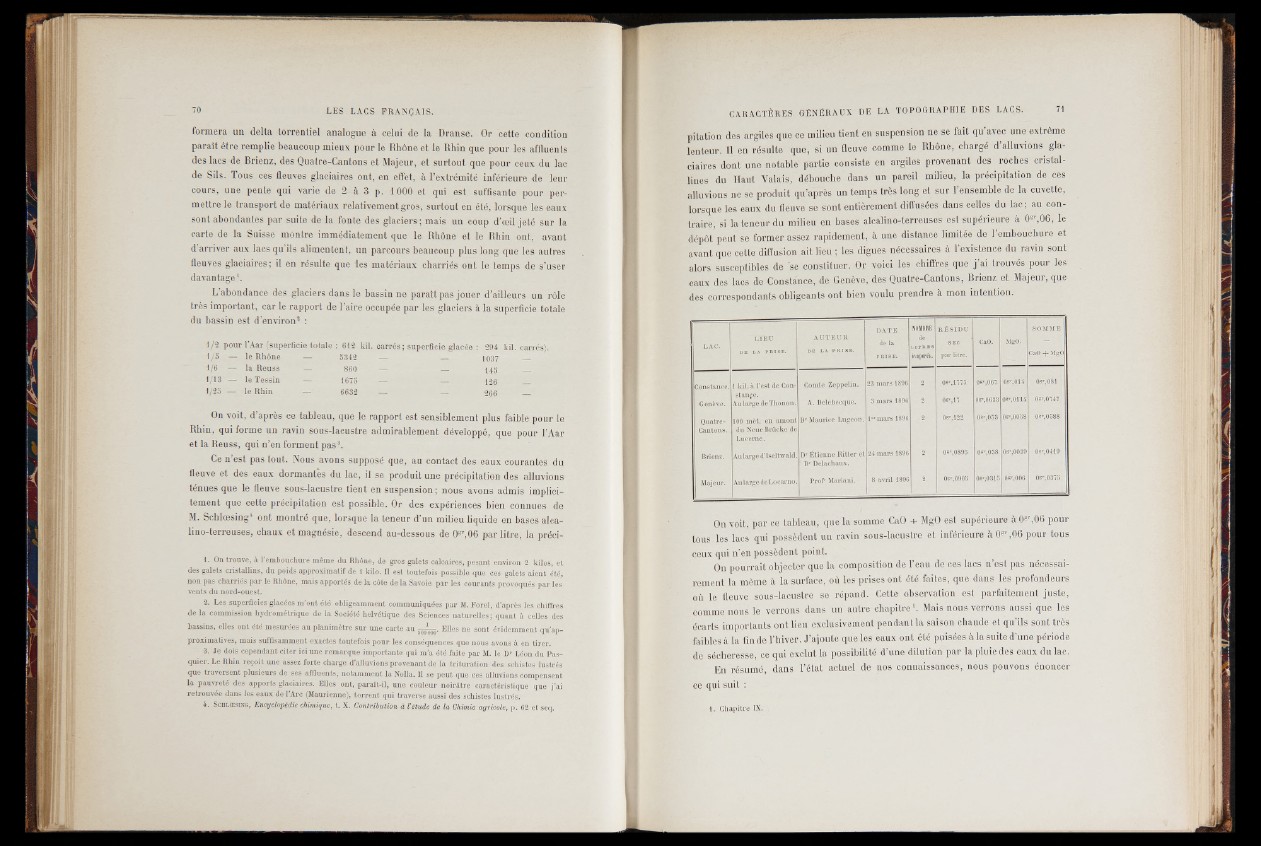

alors susceptibles de se constituer. Or voici les chiffres que j ’ai trouvés pour les

eaux des lacs de Constance, de Genève, des Quatre-Cantons, Brienz et Majeur, que

des correspondants obligeants ont bien voulu prendre à mon intention.

DATE NOMBRE RÉSIDU SOMME

LAC..

LIETJ AUTEUR

de

|B |S de la

S E C CaO. MgO. DE LA PR ISE . DE LA PR ISE .

PR ISE . évaporés. par litre. CaO + MgO

Constance. •1 kil. ä l’est de ConComte

Zeppelin. 23 mars 1896 2 0er,177S 08e,- 067 06*,014 06*, 081

G enève.

stanze.

Au large deThonon. A. Delebecque. 3 mars 1896 2 OS1,17 0s*,0633 0s*, 0114 06*, 0747

Quatre- 100 mfct. en amont D* Maurice Lugeon. l°*mars 1896 . 2 Os1, 122 Os**,053 06*,0058 06*, 0588

Cantons. du Neue Brücke de

Lucerne.

Brienz. Au large d’Iseltwald. Dr Étienne Ritter et

5 Dr Delachaux.

24 mars 1896 2 Os*, 0895 Os*', 038 06*,0039 06*,0419

Majeur. Aularge de Locarno. Profr Mariani. 8 avril 1896 Os*1, 0905 0s*,0315 Os*,006 Os*,0375

On voit, par ce tableau, que la somme CaO + MgO est supérieure à 0^,06 pour

tous les lacs qui possèdent un ravin sous-lacustre et inférieure à 0s>-,06 pour tous

ceux qui n’en possèdent point.

On pourrait objecter que la composition de l’eau de ces lacs n’est pas nécessairement

la même à la surface, où les prises ont été faites, que dans les profondeurs

où le fleuve sous-lacustre se répand. Cette observation est parfaitement juste,

comme nous le verrons dans un autre chapitre*. Mais nous verrons aussi que les

écarts importants ont lieu exclusivement pendant la saison chaude et qu’ils sont très

faibles à la fin de l’hiver. J’ajoute que les eaux ont été puisées à la suite d’une période

de sécheresse, ce qui exclut 1a. possibilité d’une dilution par la pluie des eaux du lac.

En résumé dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons énoncer

ce qui suit :

1 . Chapitre IX.