situés dans la cluse que suit le chemin de fer de Culoz à Ambérieu, paraissent aussi

devoir leur origine à des éboulements1.

La formation du lac de Sylans a été accompagnée d’un changement dans le

régime hydrographique de la région. En effet, l’éboulement s’étant produit à 3 kilomètres

seulement du faite de la dépression, ce faîte a été transporté au sommet

même des éboulis (fig. 68) situé environ 24 mètres plus haut2, de sorte que les eaux

de plusieurs ruisseaux (débouchant entre les points F et F' de la figure 68), qui

s’écoulaient autrefois vers le sud-ouest, se dirigent à présent en partie vers le

nord-est par-dessus le faite primitif; une autre partie continue à s’écouler dans la

direction ancienne, car nous avons vu3 que le lac de Sylans possède, en plus de son

F ig . 68. — Formation du lac de Sylans et déplacement de F en F' du faite de la dépression de Bellegarde àNantua.

déversoir, un écoulement sous-lacustre à travers la digue d’éboulis qui le soutient.

Le plus bas des deux lacs Rond* (col de la Vanoise) parait devoir son origine à

un éboulement, et, d’après M. David Martin, conservateur du Musée de Gap5, il en

serait de même du petit lac du Lauzet (Basses-Alpes), dans la vallée de l’Ubaye.

Certains lacs peuvent aussi se former, non plus derrière une digue barrant une

vallée, mais au milieu d’un chaos d’éboulis laissant entre eux de petits bassins

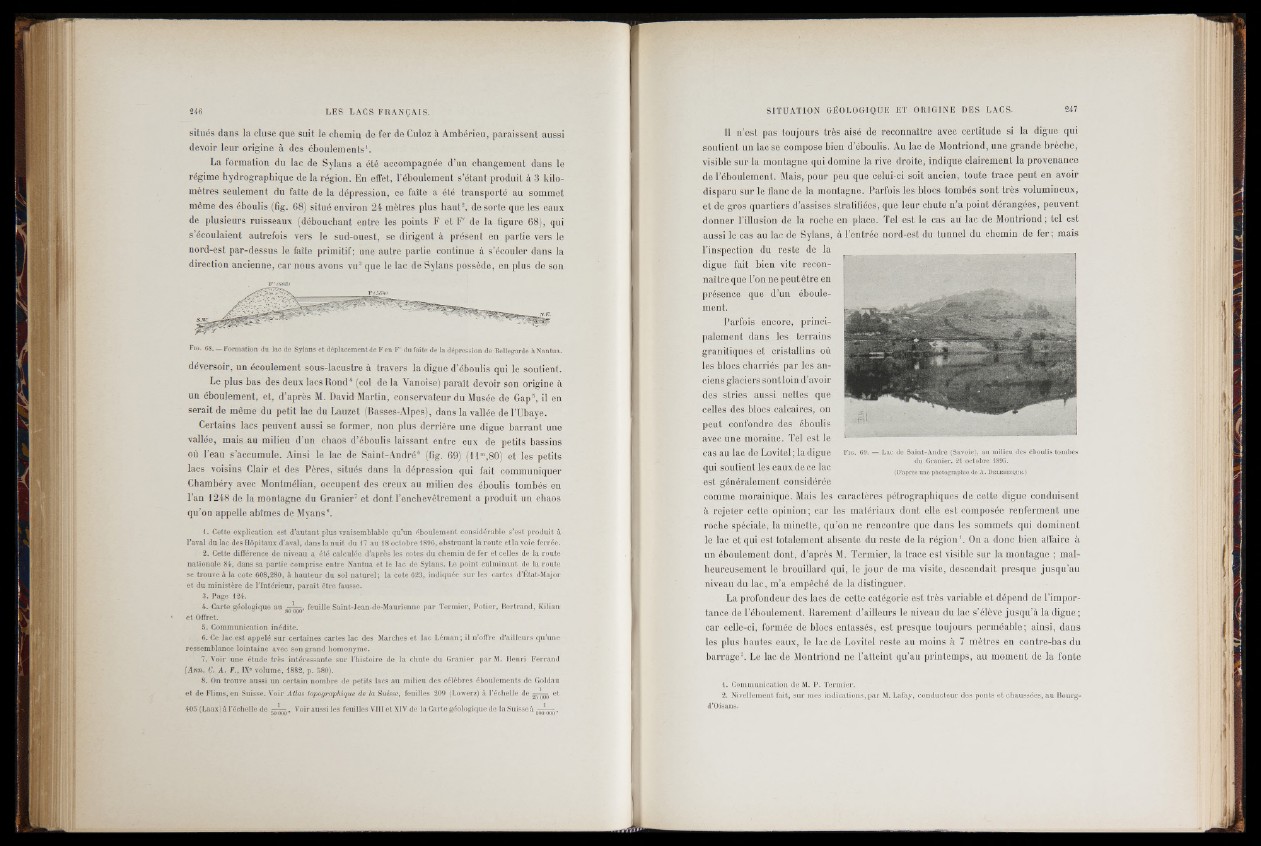

où l’eau s ’accumule. Ainsi le lac de Saint-André6 (fig. 69) (11”,80) et les petits

lacs voisins Clair et des Pères, situés dans la dépression qui fait communiquer

Chambéry avec Montmélian, occupent des creux au milieu des éboulis tombés en

l’an 1248 de là montagne du Granier7 et dont l’enchevêtrement a produit un chaos

qu’on appelle abîmes de Myans8.

1. Cette e x p lic a tio n e s t d’au tan t p lu s v ra isem blab le qu ’u n éb o u lem en t con sid é rab le s’e s t p rod u it à

l ’aval du la c des H ôpitaux d’av a l, d ans la n u i t du 17 au 18 octobr e 1896, ob stru ant la rou te e t la v o ie fe rré e.

2 . Cette d iffér en ce d e n iv e au a, é té c a lc u lé e d’a p rès le s co te s du ch em in de fe r e t c e lle s de la rou te

n a tio n a le 84, dans sa p a r tie com p r ise en tr e N an tu a e t l e la c d e Sy lan s. Le p o in t cu lm in a n t de la rou te

s e trouve à la c o t e 608,280, à h a u teu r du so l n a tu r e l; la co te 623, in d iq u é e su r le s ca r te s d ’État-Major

e t d u m in is tè r e de l’In té r ieur , p a ra ît être fau sse.

3 . P a g e 124.

4 . Carte g éo lo g iq u e a u ^ 55, fe u ille Saint-Jean-de-Maurienne p a r T erm ier, P o tie r , Bertrand, Kilian

e t Offret.

5 . C om m un ica tion in é d ite .

6. Ce la c e st a p p e lé su r c e r ta in e s ca r te s la c des Marches e t la c Léman ; il n ’offre d’a ille u r s qu ’u n e

r e ssem b la n c e lo in ta in e a v e c so n grand h om on ym e .

7 . Voir u n e é tu d e tr ès in té r e s sa n te su r l ’h isto ir e d e la ch u te du Granier p ar M. Henri Ferrand

(A n n . C. A . F., IXe v o lum e , 1882, p. 580).

8 . On trouve au ssi u n c e r ta in n omb re d e p e tits la c s au m ilieu d es c é lèb r e s éb o u lem en ts de Goldau

e t d e F lim s , en S u isse . Voir A tla s topographique de la Suisse, feu ille s 209 (Lowerz) à l’é c h e lle d e ^ Q0() e t

405 (Laax) à l ’é c h e lle d e . Voir au ssi le s feu ille s VIII e t XIV de la Carte g éo lo g iq u e d e la S u isse à ¿5^555.

Il n’est pas toujours très aisé de reconnaître avec certitude si la digue qui

soutient un lac se compose bien d’éboulis. Au lac de Montriond, une grande brèche,

visible sur la montagne qui domine la rive droite, indique clairement la provenance

de l’éboulement. Mais, pour peu que celui-ci soit ancien, toute trace peut en avoir

disparu sur le flanc de la montagne. Parfois les blocs tombés sont très volumineux,

et de gros quartiers d’assises stratifiées, que leur chute n’a point dérangées, peuvent

donner l’illusion de la roche en place. Tel est le cas au lac de Montriond; tel est

aussi le cas au lac de Sylans, à l’entrée nord-est du tunnel du chemin de fer ; mais

l’inspection du reste de la

digue fait bien vite reconnaître

que Ton ne peut être en

présence que d’un éboulement.

Parfois encore, principalement

dans les terrains

granitiques et cristallins où

les blocs charriés par les anciens

glaciers sontloin d’avoir

des stries aussi nettes que

celles des blocs calcaires, on

peut confondre des éboulis

avec une moraine. Tel est le

cas au lac de Lovitel ; la digue

qui soutient les eaux dece lac

est généralement considérée

comme morainique. Mais les caractères pétrographiques de cette digue conduisent

à rejeter cette opinion ; car les matériaux dont elle est composée renferment une

roche spéciale, la minette, qu’on ne rencontre que dans les sommets qui dominent

le lac et qui est totalement absente du reste de la région1. On a donc bien affaire à

un éboulement dont, d’après M. Termier, la trace est visible sur la montagne ; malheureusement

le brouillard qui, le jour de ma visite, descendait presque jusqu’au

niveau du lac, m’a empêché de la distinguer.

La profondeur des lacs de cette catégorie est très variable et dépend de l’importance

de l’éboulement. Rarement d’ailleurs le niveau du lac s’élève jusqu’à la digue ;

car celle-ci, formée de blocs entassés, est presque toujours perméable; ainsi, dans

les plus hautes eaux, le lac de Lovitel reste au moins à 7 mètres en contre-bas du

barrage2. Le lac de Montriond ne l’atteint qu’au printemps, au moment de la fonte

1. Com mun ica tion d e M. P . Termier.

2. N iv e llem en t fa it, sur m e s in d ic a tio n s, par M. Lafay, co n d u c teu r d e s p o n ts e t ch a u ssé e s, au Bourg-

d’Oisans.