Si nous remplissons un ballon de l’eau de surface d’un lac et que nous l’exposions

à une température supérieure à celle du lac, nous voyons, au bout d’un

certain temps, lorsque l’équilibre des températures s’établit, des bulles gazeuses se

dégager. Mais, et c’est là un point très important, le dégagement est loin d’être

instantané. J’ajouterai que celui de l’acide carbonique lié aux carbonates est extrêmement

lent. On peut conserver longtemps une eau sursaturée de bicarbonate de

chaux sans qu’aucun dépôt se produise. Ainsi j ’ai fait passer pendant huit heures

un courant d’air, puisé dans un jardin au-dessus de Thonon, à travers un ballon

rempli d’eau du fond du lac de Nantua, eau fortement sursaturée de carbonate de

chaux par rapport à la tension de l’acide carbonique de l’atmosphère, et je n’ai

obtenu aucun précipité; l’eau avait la même teneur après qu’avant l’opération'.

On peut donc recueillir simplement l’eau de surface d’un lac dans un ballon

qu’on s’arrangera ensuite pour fermer hermétiquement avant que l’échappement des

gaz dissous ait eu le temps de se produire, tout en permettant à la dilatation du

liquide de s’exercer. Mais, pour l’eau des profondeurs, n’y a-t-il pas quelque précaution

spéciale à prendre ?

Parmi les bouteilles employées généralement pour récolter les échantillons

d’eau au fond des lacs ou des mers, les unes (bouteilles de Mill, de Buchanan) ne

sont pas construites pour résister à la pression. Dans la bouteille de Mill, l’obturation

se fait au moyen d’une enveloppe cylindrique légèrement effilée qui vient

peser sur un disque de caoutchouc ; à mesure que l’eau se décomprime pendant la

remontée de la bouteille, elle s’échappe entre l’enveloppe cylindrique et le caoutchouc.

Dans ces conditions, si, comme on l’a cru longtemps, l’eau des profondeurs

renfermait des gaz en quantité considérable, nous n’aurions aucun moyen sûr de

nous en apercevoir ; car les gaz pourraient s'échapper en même temps que l’excès

d’eau résultant de la décompression. Les autres bouteilles (celles du Travailleur et

du Vôringen, par exemple8) ne peuvent résister à la pression que par l’intermédiaire

de joints, de soupapes ou de robinets; dans ces conditions, pour des variations

de pression qui atteignent 30 atmosphères, comme au lac de Genève, des

fuites paraissent bien difficiles à éviter.

A la vérité l’accumulation des gaz dans les profondeurs des lacs est très invraisemblable.

Car cette eau des profondeurs a été apportée dans le lac soit parla pluie,

soit par des affluents dont les eaux, tout au moins celles des affluents superficiels,

ne renferment pas un excès de gaz. De plus, la même eau ne séjourne pas indéfiniment

au fond des lacs; les courants et les convections thermiques verticales la

1. Ce r é su lta t p a ra ît ê tr e en co n tr a d ic tio n a v e c le s lo is d e S ch loe sin g. Il s ’ex p liq u e p rob ablem en t

par c e fa it q u e , la p r e ssio n d e l’ea u d ont j e d isp o sa is p o u r ap p e le r l’a ir au m o y en d’u n e tr om p e étant

a sse z fa ib le , le p assage d e c e t a ir à tr a v ers l e b a llon s e fa isa it trop len tem e n t pour q u e la d écom po sitio

n d u b ic a rb ona te eû t lieu p en d a n t la d ur ée d e l ’ex p é r ien c e . La m êm e e x p é r ien c e , r ép é té e sur l’eau

du la c d e C h a ille x on, a d onn é u n r é su lta t an a lo gu e.

2 . Voir T h o u l e t , Océanographie sta tiqu e, p , 199 e t 204.

renouvellent assez fréquemment; les gaz ne peuvent pas s’y amasser comme au

fond d’une grotte où l’air ne circule point. Enfin le dégagement des gaz d une eau

fortement gazeuse ne se fait jamais instantanément; lorsque nous ouvrons une

bouteille d’eau minérale ou de vin de Champagne, il se passe parfois plusieurs

heures avant que les dernières bulles emprisonnées finissent par disparaître. Si donc

l’eau que nous ramenons des profondeurs dans une bouteille de Mill était fortement

chargée de gaz, ceux-ci n’auraient

probablement pas le temps

de s ’échapper entièrement pendant

les quelques minutes que

l’instrument met à remonter;

en transvasant cette eau dans un

ballon, nous devrions voir le

dégagement continuer pendant

quelque temps encore. Or, nous

n’observons rien de semblable,

tout se passe comme pour l’eau

que nous prenons à la surface.

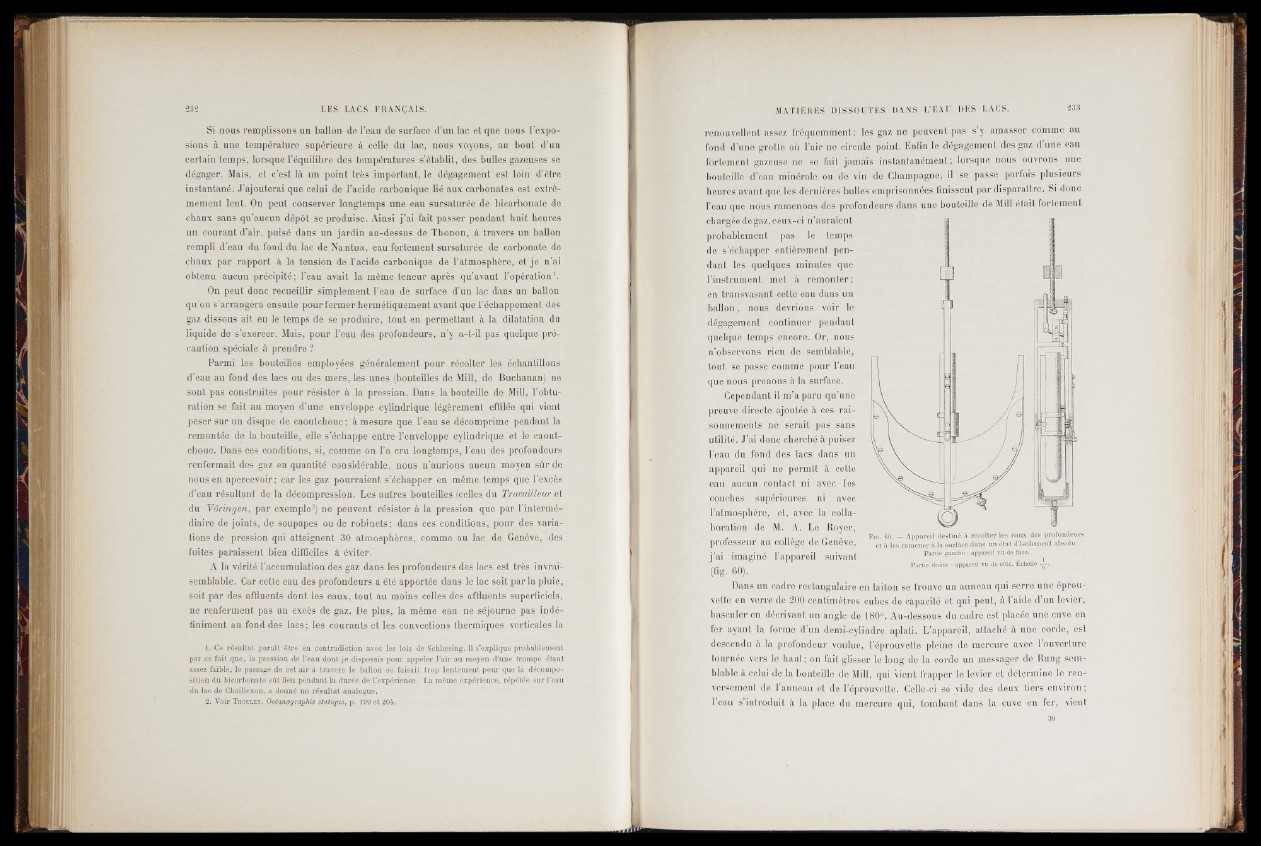

Cependant il m’a paru qu’une

preuve directe ajoutée à ces raisonnements

ne serait pas sans

utilité. J’ai donc cherché à puiser

l’eau du fond des lacs dans un

appareil qui ne permît à cette

eau aucun contact ni avec les

couches supérieures ni avec

l’atmosphère, et, avec la collaboration

de M. A. Le Royer,

professeur au collège de Genève,

j’ai imaginé l’appareil suivant

(fig- 60).

F ig. 60. — A p p a r e il d e s t in é à r é c o l t e r le s e a u x d e s p r o fo n d e u r s

e t à le s r am e n e r à l a s u r f a c e d a n s u n é t a t d ’i s o lem e n t a b s o lu .

Dans un cadre rectangulaire en laiton se trouve un anneau qui serre une éprouvette

en verre de 200 centimètres cubes de capacité et qui peut, à l’aide d’un levier,

basculer en décrivant un angle de 180°. Au-dessous du cadre est placée une cuve en

fer ayant la forme d’un demi-cylindre aplati. L’appareil, attaché à une corde, est

descendu à la profondeur voulue, l’éprouvette pleine de mercure avec l’ouverture

tournée vers le haut ; on fait glisser le long de la corde un messager de Rung semblable

à celui de la bouteille de Mill, qui vient frapper le levier et détermine le renversement

de l’anneau et de l’éprouvette. Celle-ci se vide des deux tiers environ ;

l’eau s’introduit à la place du mercure qui, tombant dans la cuve en fer, vient

30

P a r tie gauche : appa re il v u de face,

a rtie droite : appareil vu de côté. Echelle —-.