que des injections de granit ont rendus extrêmement compactes. Les bancs non

injectés ont été décomposés sur une largeur et une profondeur considérables; au

contraire, ceux qui ont subi le contact du granit ont résisté à l’altération et forment

à présent, à l’aval du lac, une muraille imposante entamée seulement par une

brèche étroite.

Un certain nombre de lacs, comme ceux du désert de Carlitte (Pyrénées-Orien-

tales), occupent des plateaux où les vallées sont à peine ébauchées. On peut facilement

expliquer leur origine en admettant quela décomposition de la roche (du granit

en particulier pour les lacs

de Carlitte) ne s’est pas

propagée partout jusqu’à la

même profondeur.

11 semble donc qu’on

puisse attribuer à l’action

des glaciers sur des massifs

rocheux inégalement décomposés

l’origine d’un très

grand nombre de lacs de

montagne. 11 n’y a d’ailleurs

qu’à parcourir certains plateaux

à roches moutonnées,

caractéristiques du

passage des glaciers, pour

voir immédiatement que ce

Fig. 141. — Lac de Naguille (Ariè

d u milieu du lac, 21

je), p a rtie aval. Vue prise

ju ille t 1894.

(D'après un e ph o tograp hie d e A. Delebecqiîe.)

passage s’est également traduit par la formation d’une multitude de petites cavités.

La région comprise entre Bort et le lac de la Landie1, sur la rive gauche de la

Garonne, dans le Cantal, et d’où il semble que les glaciers viennent à peine de se

retirer, est particulièrement instructive à cet égard. Elle est remplie d’une infinité de

petites dépressions qu’il est bien difficile de ne pas attribuer à l’excavation glaciaire,

et dont la plus importante de foutes, celle qui forme le lac de la Crégut, a une profondeur

de 26“,50. Elle représente admirablement ce que les Allemands appellent

la « Rundhôckerlandschaft3„ » expression qu’on pourrait traduire en français par

ces mots : « le paysage aux bosses et aux cavités » .

A côté de ces lacs de montagne, creusés dans les terrains anciens, il en existe

d’autres dans des terrains plus récents, dont l’origine peut s’expliquer aisément

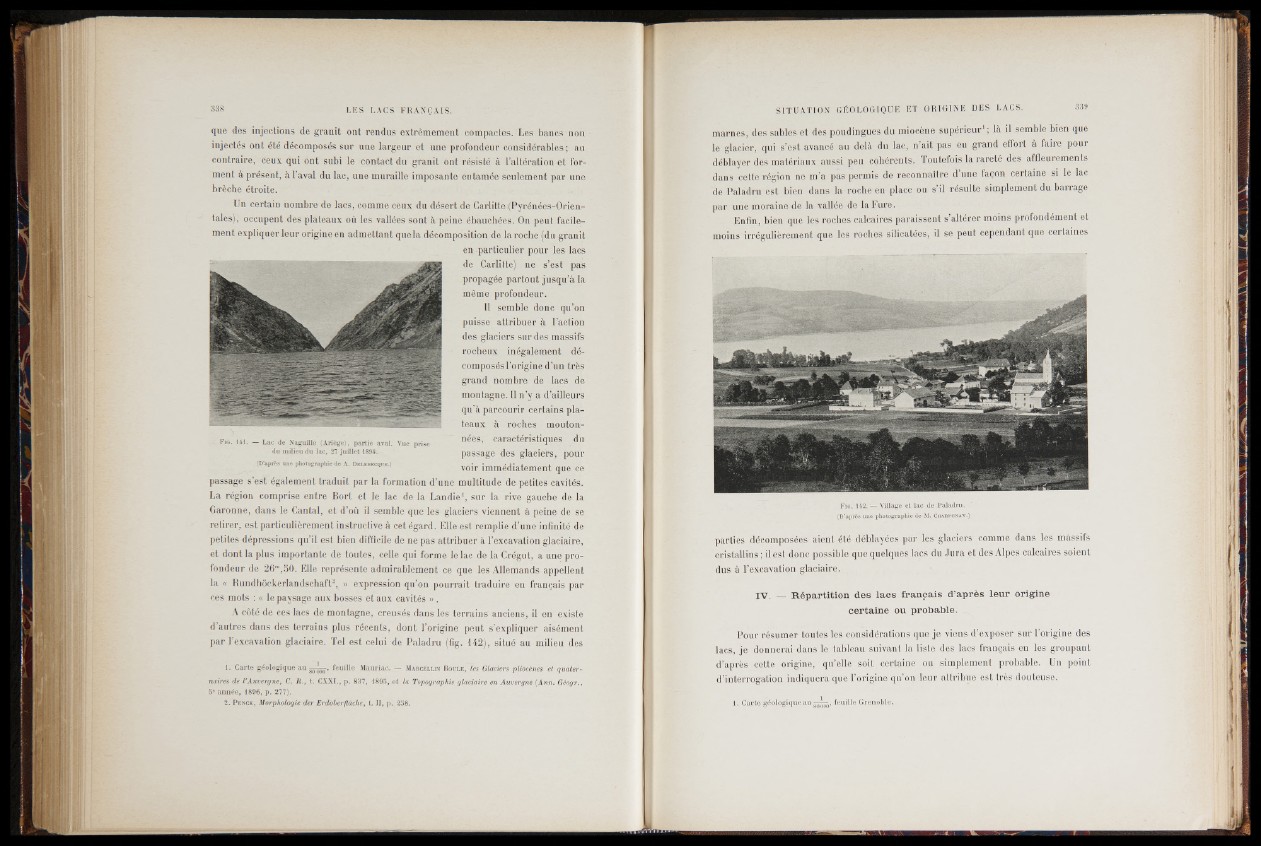

par l’excavation glaciaire. Tel est celui de Paladru (fig. 142), situé au milieu des

•1. Carte g éo lo g iq u e au - , fe u ille Mauriac. — Marcellin Boule, les Glaciers pliocènes et qu a te rna

ire s de l’A uv ergn e, C. R ., t. CXXI., p . 8 3 7 , 1 8 9 5 , e t la Topographie g la c ia ire en Auv ergne (A n n . Géogr.,

5 e a n n é e , 1 8 9 6 , p . 2 7 7 ) .

2 . P enck, Morphologie der Erdoberfläche, t. I I , p . 2 5 8 .

marnes, des sables et des poudingues du miocène supérieur1 ; là il semble bien que

le glacier, qui s’est avancé au delà du lac, n’ait pas eu grand effort à faire pour

déblayer des matériaux aussi peu cohérents. Toutefois la rareté des affleurements

dans cette région ne m’a pas permis de reconnaître d’une façon certaine si le lac

de Paladru est bien dans la roche en place ou s’il résulte simplement du barrage

par une moraine de la vallée de laFure.

Enfin, bien que les roches calcaires paraissent s’altérer moins profondément et

moins irrégulièrement que les roches silicatées, il se peut cependant que certaines

Fig. 142. — Village e t la c de P a la d ru .

(D’après une photographie de M. Charpenay.)

parties décomposées aient été déblayées par les glaciers comme dans les màssifs

cristallins ; il est donc possible que quelques lacs du Jura et des Alpes calcaires soient

dus à l’excavation glaciaire.

IV. — Répartition des la c s français d’après leur origine

certaine ou probable.

Pour résumer toutes les considérations que je viens d’exposer sur l’origine des

lacs, je donnerai dans le tableau suivant la liste des lacs français en les groupant

d’après cette origine, qu’elle soit certaine ou simplement probable. Un point

d’interrogation indiquera que l’origine qu’on leur attribue est très douteuse.

1. Carte g éo lo g iq u e au gôjjôQ» feu ille Grenoble.