f i l

détail dans ses diverses publications1, et il les a bien mis en évidence sur ses

cartes des lacs d Oo et de Caïllaouas3. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

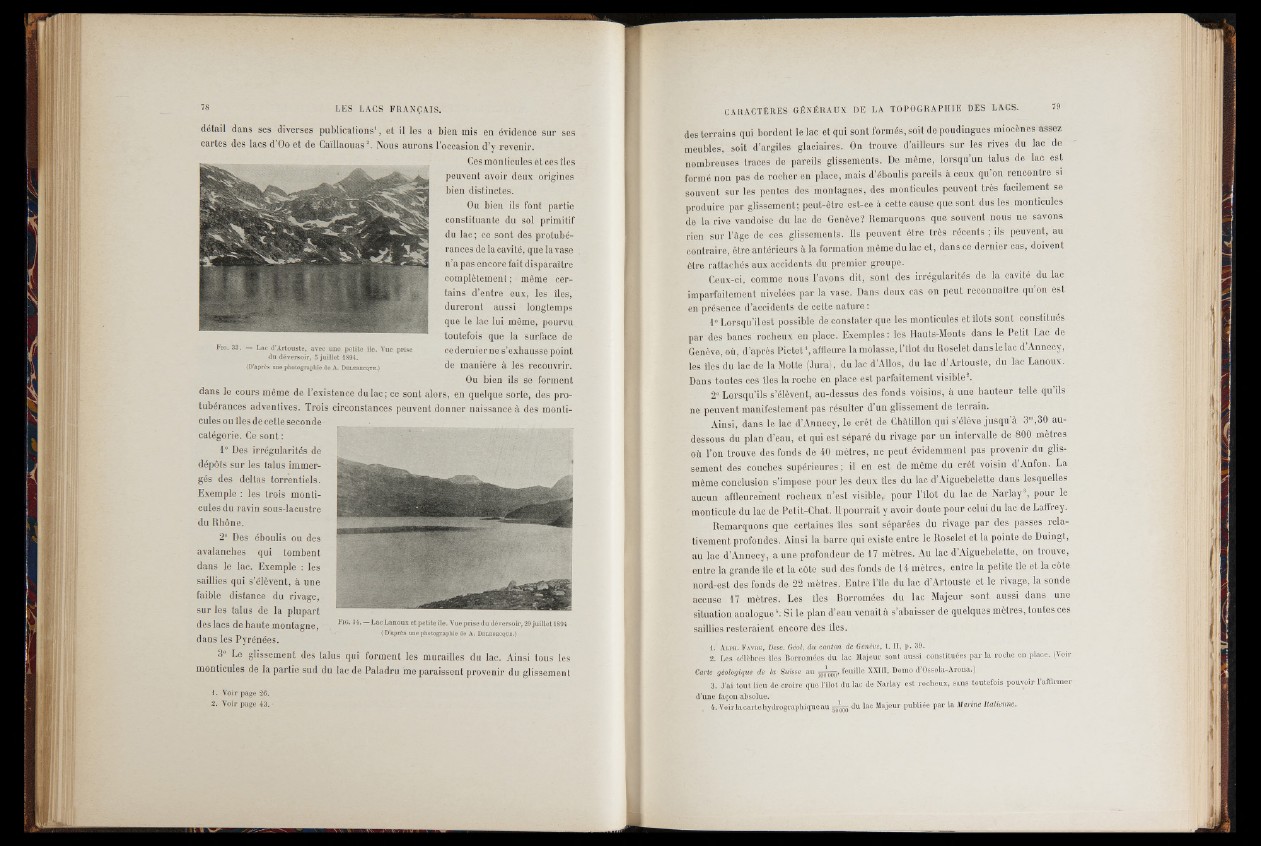

F ie. 33. — Lac d’Artouste, avec une petite île. Vue prise

du déversoir, 5 juillet 1894.

(D’après une photographie de A. Delebecque.)

Ces monticules et ces îles

peuvent avoir deux origines

bien distinctes.

Ou bien ils font partie

constituante du sol primitif

du lac; ce sont des protubérances

de la cavité, que la vase

n’a pas encore fait disparaître

complètement ; même certains

d’entre eux, les îles,

dureront aussi longtemps

que le lac lui même, pourvu

toutefois que la surface de

ce dernier ne s’exhausse point

de manière à les recouvrir.

Ou bien ils se forment

dans le cours même de l’existence du lac ; ce sont alors, en quelque sorte, des protubérances

advenlives. Trois circonstances peuvent donner naissance à des monticules

ou îles de cette seconde _

catégorie. Ce sont :

1° Des irrégularités de

dépôts sur les talus immergés

des deltas torrentiels.

Exemple : les trois monticules

du ravin sous-lacustre

du Rhône.

2° Des éboulis ou des

avalanches qui tombent

dans le lac. Exemple : les

saillies qui s’élèvent, à une

faible distance du rivage,

sur les talus de la plupart

des lacs de haute montagne,

dans les Pyrénées.

Fig> 34. — Lac Lanoux et petite île. Vue prise du déversoir, 29 juillet 1894

( D’après une photographie do A. Delebecque.)-.

3° Le glissement des talus qui forment les murailles du lac. Ainsi tous les

monticules de la partie sud du lac de Paladru me paraissent provenir du glissement

1. Voir p age 26.

2. Voir p age 4 3 . •

des terrains qui bordent le lac et qui sont formés, soit de poudingues miocènes assez

meubles, soit d’argiles glaciaires. On trouve d’ailleurs sur les rives du lac de

nombreuses traces de pareils glissements. De même, lorsqu’un talus de lac est

formé non pas de rocher en place, mais d’éboulis pareils à ceux qu on rencontre si

souvent sur les pentes des montagnes, des monticules peuvent très facilement se

produire par glissement; peut-être est-ce à cette cause que sont dus les monticules

de la rive vaudoise du lac de Genève? Remarquons que souvent nous ne savons

rien sur l’âge de ces glissements. Ils peuvent être très récents ; ils peuvent, au

contraire, être antérieurs à la formation même du lac et, dans ce dernier cas, doivent

être rattachés aux accidents du premier groupe.

Ceux-ci, comme nous l’ayons dit, sont des irrégularités de la cavité du lac

imparfaitement nivelées par la vase. Dans deux cas on peut reconnaître qu’on est

en présence d’accidents de celte nature :

1° Lorsqu’il est possible de constater que les monticules et Ilots sont constitués

par des bancs rocheux en place. Exemples : les Hauts-Monts dans le Petit Lac de

Genève, où, d’après Pictet1, affleure la molasse, l’îlot du Roselet dans le lac d Annecy,

les lies du lac de la Motte (Jura), du lac d’AUos, du lac d’Artouste, du lac Lanoux.

Dans toutes ces îles la roche èn place est parfaitement visible’.

2° Lorsqu’ils s’élèvent, au-dessus des fonds voisins, à une hauteur telle qu ils

ne peuvent manifestement pas résulter d un glissement de terrain.

Ainsi, dans le lac d’Annecy, le crêt de Châtillon qui s’élève jusqu à 3“,30 au-

dessous du plan d’eau, et qui est séparé du rivage par un intervalle de 800 mètres

où l’on trouve des fonds de 40 mètres, ne peut évidemment pas provenir du glissement

des couches supérieures ; il en est de même du crêt voisin d Anfon. La

même conclusion s’impose pour les deux îles du lac d Aiguebelette dans lesquelles

aucun affleurement rocheux n’est visible,, pour l’îlot du lac de Narlay , pour le

monticule du lac de Petit-Chat. Il pourrait y avoir doute pour celui du lac de Laffrey.

Remarquons que certaines îles sont séparées du rivage par des passes relativement

profondes. Ainsi la barre qui existe entre le Roselet et la pointe de Duingt,

au lac d’Annecy, a une profondeur de 17 mètres. Au lac d’Aiguebelette, on trouve,

entre la grande île et la côte sud des fonds de 14 mètres, entre la petite île et la côte

nord-est des fonds de 22 mètres. Entre l’île du lac d’Artouste et le rivage, la sonde

accuse 17 mètres. Les îles Borromées du lac Majeur sont aussi dans une

situation analogue4: Si le plan d’eau venaità s’abaisser de quelques mètres, toutes ces

saillies resteraient encore des îles.

1. Aï.ph. Favre, Desc. Gèol. du canton de Genèse, t. II, p . 39.

2. Les c é lèb r e s îl e s B o r rom é e s d u la c Majeur so n t a u s si c o n s titu é e s p ar la r o c h e e n p la c e . (Voir

Carte géologique de la Suisse au fô^ôôô’ fe u ille X x i l l , Domo d’Ossola-Arou a.)

3. J’a i to u t lie u d e cr o ir e q u e l’îlo t d u la c de Na r la y e s t ro c h e u x , sa n s to u te fo is p ou v o ir 1 a ffirmer

d’u n e fa çon ab so lu e.

4. V oir la ca r te h ydr o g rap hiq ue au du la c Majeur p u b lié e p ar la Marine I ta lienn e.