B. — Bassins produits par aes mouvements lents de l’écorce terrestre.

On sait que l'écorce terrestre, plus ou moins sphérique primitivement, se

déforme sous la compression latérale qu’elle subit; elle se plisse en constituant une

série de vallons et de voûtes, ou, pour employer les termes usités en géologie, de

synclinaux et d’anticlinaux, dont les angles sont souvent très aigus. Tout système de

montagnes est composé d’une succession de pareils plis plus ou moins compliqués

et plus ou moins facilement reconnaissables.

Ces synclinaux et ces anticlinaux sont loin d’avoir une forme géométrique et,

en particulier, leurs axes ne décrivent pas en général une ligne droite, mais bien

une ligne plus ou moins ondulée. 11 n’est donc pas impossible de concevoir que des

lacs viennent à se loger dans un synclinal par suite des ondulations de l’axe du pli.

De pareils lacs s’appellent généralement lacs orographiques ou lacs tectoniques.

MM. delà Noë et de Margerie1 ont fait remarquer que, lorsqu’on rencontre dans

Ip voisinage de lacs ou, plus généralement, de dépressions fermées, des couches d’âge

plus récent que celles qui existent au fond de ces dépressions, ces dernières sont

nécessairement postérieures au plissement. Les dépressions, disent ces deux savants,

n’existaient pas encore lorsque les couches, dont le prolongement est reconnaissable

un peu plus loin, ont été enlevées; car, avec une pente discontinue, les matériaux

correspondants n’auraient pas pu disparaître complètement; c’est donc depuis la

disparition de, ces couches que les dépressions en question se sont produites.

Cette observation serait parfaitement juste si le plissement avait été un phénomène

instantané ; dans ce cas, il est bien évident que les couches superficielles des

terrains soumis à une dislocation resteraient emprisonnées dans les dépressions

qui prendraient naissance, et la contre-pente les protégerait contre une érosion ultérieure.

Mais le plissement d’une chaîne de montagnes n’a pas été l’oeuvre d’un

instant; il a fallu, pour l’édification de massifs tels que ceux des Alpes et du Jura,

de longs espaces de temps, pendant lesquels l’érosion tendait sans cesse à niveler les

rides nouvelles en formation, et, pendant celte lutte entre les forces internes et les

forces externes, une partie des couches superficielles a pu disparaître avant que le

travail des premières fût achevé. De plus si, comme c’est le cas dans beaucoup de

montagnes calcaires, une fissure existe dans la roche, au fond de la dépression,

l’effet de la contre-pente sera détruit, et les couches superficielles pourront dispa-

rallre souterrainement. Il ne paraît donc pas impossible qu’une dépression fermée

soit contemporaine du plissement, même si Ton n’y rencontre pas les couches les

plus récentes des terrains du voisinage.

Toutefois l’observation de MM. de la Noë et de Margerie est certainement applicable

dans un très grand nombre de cas, par exemple lorsque les lacs sont situés au

i . De l a Noë et d e M a r g e r i e , les Formes du terrain, P a r is, Imp rime rie n a tio n a le , 1888, p. 157,

milieu de couches beaucoup plus anciennes que celles dont nous retrouvons des

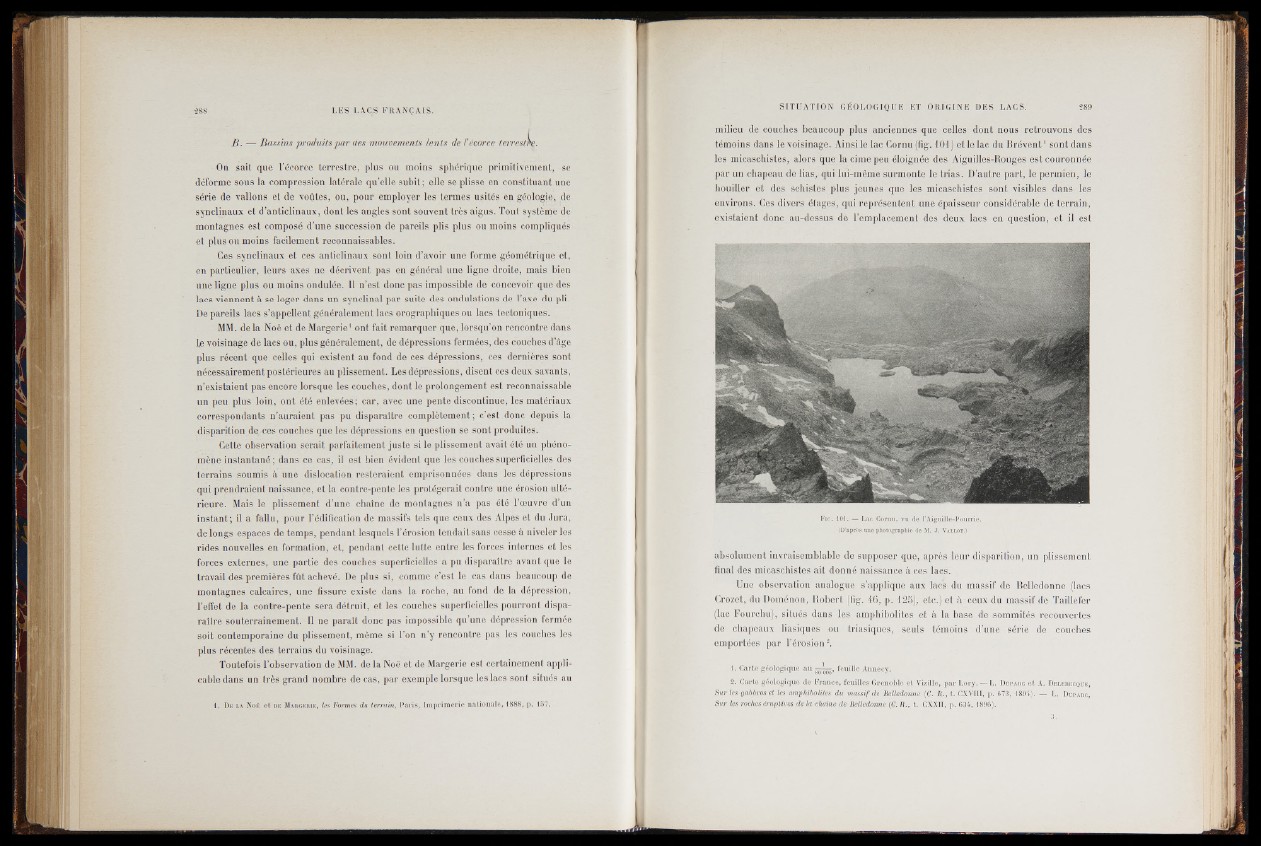

témoins dans le voisinage. Ainsi le lac Cornu (fig. 101) et le lac du Brévent * sont dans

les micaschistes, alors que la cime peu éloignée des Aiguilles-Rouges est couronnée

par un chapeau de lias, qui lui-même surmonte le trias. D’autre part, le permien, le

houiller et des schistes plus jeunes que les micaschistes sont visibles dans les

environs. Ces divers étages, qui représentent une épaisseur considérable de terrain,

existaient donc au-dessus de l’emplacement des deux lacs en question, et il est

Fie. 101. — Lac Cornu, vu de l’Aiguille-Pourrie.

(D’après une photographie de M. J . Y allot.)

absolument invraisemblable de supposer que, après leur disparition, un plissement

final des micaschistes ait donné naissance à ces lacs.

Une observation analogue s’applique aux lacs du massif de Belledonne (lacs,

Crozet, du Doménon, Robert [fig. 46, p. 125], etc.) et à ceux du massif de Taillefer

(lac Fourchu), situés dans les amphibolites et à la base de sommités recouvertes

de chapeaux basiques ou triasiques, seuls témoins d’une série de couches

emportées par l’érosion2.

1. Carte g é o lo g iq u e a u -, fe u ille A n ne cy .

2 . Carte g é o lo g iq u e de Fran ce , fe u ille s Grenoble e t Y izille, p a r L o ry^ ^ -L . D dp a r c e t A. D e le b e c q ü e ,

S ur les gabbros et les amphibolites du m a s s if de Belledonne (G. B ., t . CXVIII, p . 6 7 3 , 1 8 9 4 ). — L. D lp a r c ,

Sur les roches éruptiv es de la chaîne de Belledonne (C. R ., t. CXXII, p . 6 3 4 ,1 8 9 6 ) .