source, ont montré que toute la masse d’eau contenue dans l’entonnoir était réchauffée.

Le réchauffement vers les bords atteignait encore quelques dixièmes de degré.

On voit que, au-dessus de 25 mètres, c’est-à-dire au-dessus d’un plan correspondant

sensiblement à l’ouverture de l’entonnoir, l’influence de la source était

absolument nulle. Cette influence ne s’exerçait que dans l’entonnoir, et encore, à

6 mètres au-dessus du fond, était-elle singulièrement affaiblie. Le volume de l’entonnoir

étant d’environ 625000 mètres cubes, et le cube du lac de 1123500000

mètres cubes, on voit que l’effet de la source ne se faisait sentir que sur une masse

d’eau qui représente environ l a p a r t i e delà masse totale. On comprend dès lors

aisément comment une pareille source ne peut manifester sa présence en hiver par

la production de vapeurs au-dessus de la surface du lac. Les filets d’eau chaude ne

montent pas en effet jusqu’à cette surface, comme à la source de la Vise dans l’étang

de Thau, mais ils se diffusent très rapidement dans les profondeurs. Remarquons

enfin que cette source ne faisait nullement obstacle à la formation de la glace sur

le lac. Celle-ci avait au-dessus du Boubioz la même épaisseur que partout ailleurs,

16 à 18 centimètres, et pouvait supporter de nombreux patineurs.

D’autres petites sources existent sur la beine du lac d’Annecy par des profondeurs

de 2 à 4 mètres. Deux d’entre elles sont près du Boubioz, et j ai trouvé, le

18 mars 1891, au fond de l’une d’elles une température de 10°,6, au fond de 1 autre

une température de 10°,4. Une troisième existe près de Létraz, où j ai mesuré 11°,4.

La température des régions voisines du lac était à cette époque de 4° à 5°.

b. — A F F L U E N T S SO U S -L A C U S T R E S - DU LAC DE CH A IL L EX O N

M. A. Magnin a découvert aussi par la mesure des températures une source

sous-lacustre dans le lac de Chaillexon, au fond d’un entonnoir dontla profondeur est

d’une quinzaine de mètres, et qui s’ouvre sur la beine qui s’étend au S.-W. du village

de Chaillexon.

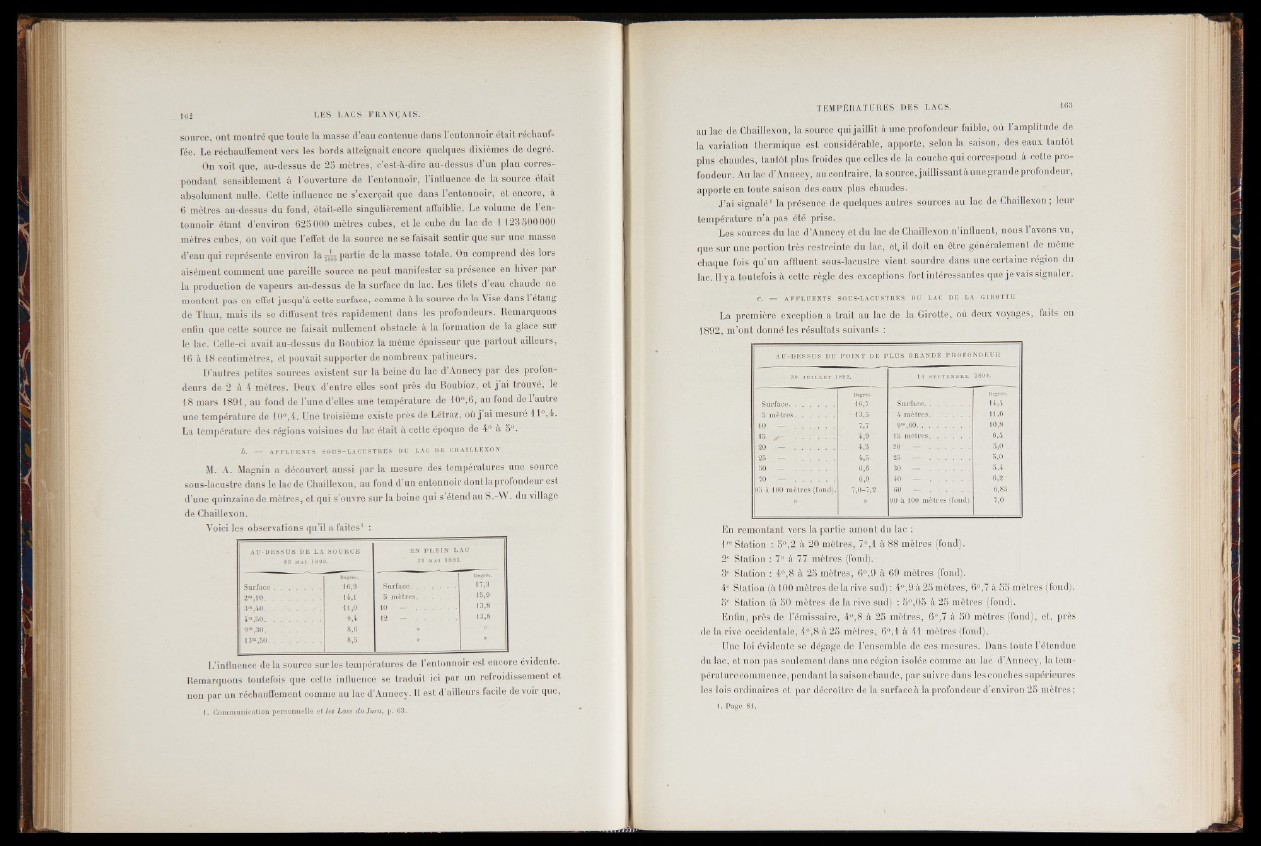

Voici les observations qu’il a faites1 :

A U -D E S S U S D E LA S O U R C E EN P L E I N LAC

2 3 m a i 1 8 9 3 . 2 3 m a i 1 8 9 3

Degrés. Degrés.

S u r f a c e ............................ 16,9 S u r fa c e ........................... 17,3

2 “ , 1 0 .................................. 14,1 5 m è tr e s ........................ 15,9

3m,4 0 ............................. 11,0 10 — ........................ 13,8

4“ ,5 0 .......................... , 9,4 12 — ........................ 13,8

9“ , 3 0 .................................. 8,6

13“ ,5 0 ................................ 8,5 » >r

L’influence delà source sur les températures de l’entonnoir est encore évidente.

Remarquons toutefois que cette influence se traduit ici par un refroidissement et

non par un réchauffement comme au lac d’Annecy. 11 est d’ailleurs facile devoir que,

1. Com mun ication p e r so n n e lle e t les Lacs d u Jura, p. 63.

au lac de Chaillexon, la source qui jaillit à-une profondeur faible, où 1 amplitude de

la ■variation thermique est considérable, apporte, selon la saison, des eaux tantôt

plus chaudes, tantôt plus froides que celles de la couche qui correspond à cette profondeur.

Au lac d’Annecy, au contraire, la source, jaillissantàune grande profondeur,

apporte en toute saison des eaux plus chaudes.

J’ai signalé1 la présence de quelques autres sources au lac de Chaillexon; leur

température n’a pas été prise.

Les sources du lac d’Annecy et du lac de Chaillexon n’influent, nous 1 avons vu,

que sur une portion très restreinte du lac, et, il doit en être généralement de même

chaque fois qu’un affluent sous-lacustre vient sourdre dans une certaine région du

lac. 11 y a toutefois à cette règle des exceptions fort intéressantes que je vais signaler.

C . — A F F L U E N T S SOUS -LACUS TR E S DU LAC DE LA G IR O T T E

La première exception a trait au lac de la Girotte, où deux voyages, faits en

1892, m’ont donné les résultats suivants :

A U -D E S S U S DU P O I N T D E P L U S G R A N D E P R O F O N D E U R

3 0 JU IL L E T 1 8 9 2 . 1 4 SE PT EM B R E . 1 8 9 2 .

Degrés. . Degrés.

S ur fa ce........................... 16,7 S u r fa c e ........................... 14,4

5 m è tr e s . . . . 43,5 4 m è t r e s . . • . . . . 11,6

10 — . . . . . . 7,7 9m,6 0 ................................ 10,8

45 f t— ........................ 4,9 15 m è tr e s ........................ 6,4

20 — ........................ 4 ,5 20 — ........................ 5,0

25 — ........................ 4,5 25 — ........................ 5,0

50 — ........................ 6,6 30 — . . . v . . 5 ,4

-70 6,9 40 — 6,2

95 à 100 m è tr e s (fond). 7 ,0 -7 ,2 60 — ........................ 6,85

g P l i 90 à 100 m è tr e s (fond). 7,0

En remontant vers la partie amont du lac :

l re Station : 5°,2 à 20 mètres, 7°,1 à 88 mètres (fond).

2“ Station : 7° à 77 mètres (fond).

3° Station : 4°,8 à 23 mètres, 6°,9 à 69 mètres (fond).

4° Station (à 100 mètres delà rive sud) : 4°,9 à 2 3mètres, 6°,7 à 53 mètres (fond).

5' Station (à 30 mètres de la rive sud) : 5°,05 à 25 mètres (fond).’

Enfin, près de l’émissaire, 4°,8 à 25 mètres, 6°,7 à 50 mètres (fond), et, près

de la rive occidentale, 4°,8 à 25 mètres, 6°,1 à 41 mètres (fond).

Une loi évidente se dégage de l’ensemble de ces mesures. Dans toute l’étendue

du lac, et non pas seulement dans une région isolée comme au lac d’Annecy, la température

commence, pendant la saisonchaude, par suivre dans les couches supérieures

les lois ordinaires et par décroître de la surface à la profondeur d’environ 25 mètres ;

1. Page 81.