et sur laquelle était luté avec de la cire un tout petit tube en verre muni d une

pointe effilée P ; 4° en un troisième cylindre en fer creux C\ vissé sur le premier.

Du mercure M M était introduit dans l’espace annulaire compris à 1 intérieur des

cylindres 1 et 3, de façon à avoir un joint absolument étanche. Pendant ces opérations,

un petit excès d’eau sortait du ballon par la pointe effilée du petit tube supérieur.

Puis on donnait un coup de chalumeau sur cette pointe pour la fermer et, par

un coup sec, on brisait la pointe effilée du tube intérieur, de façon à laisser dans le

ballon l’espace nécessaire pour la dilatation du liquide ; une partie des gaz que ce

dernier contenait se dégageait aussitôt dans le vide mis à sa disposition. Le ballon

était, dans le laboratoire, mis en communication avec une trompe à mercure. La

pointe supérieure était brisée et les gaz qui se dégageaient étaient refoulés dans une

éprouvette. On chaufTait le ballon à 40° ou 50° pour être sur que le dégagement

était complet. La lecture des volumes se faisait sur une cuve à mercure par les procédés

habituels.

Cette manière de procéder était extrêmement précise ; aucune rentrée d air

n’était possible, et, en prolongeant longtemps l’opération, on était sûr que tous

les gaz contenus dans l’eau étaient chassés. Toutefois il reste encore une cause

d’erreur difficile à éliminer; la teneur de l’eau en oxygène et en acide carbonique

peut, comme nous l’avons vu plus haut, varier entre le moment de la prise

et celui de l’extraction des gaz.

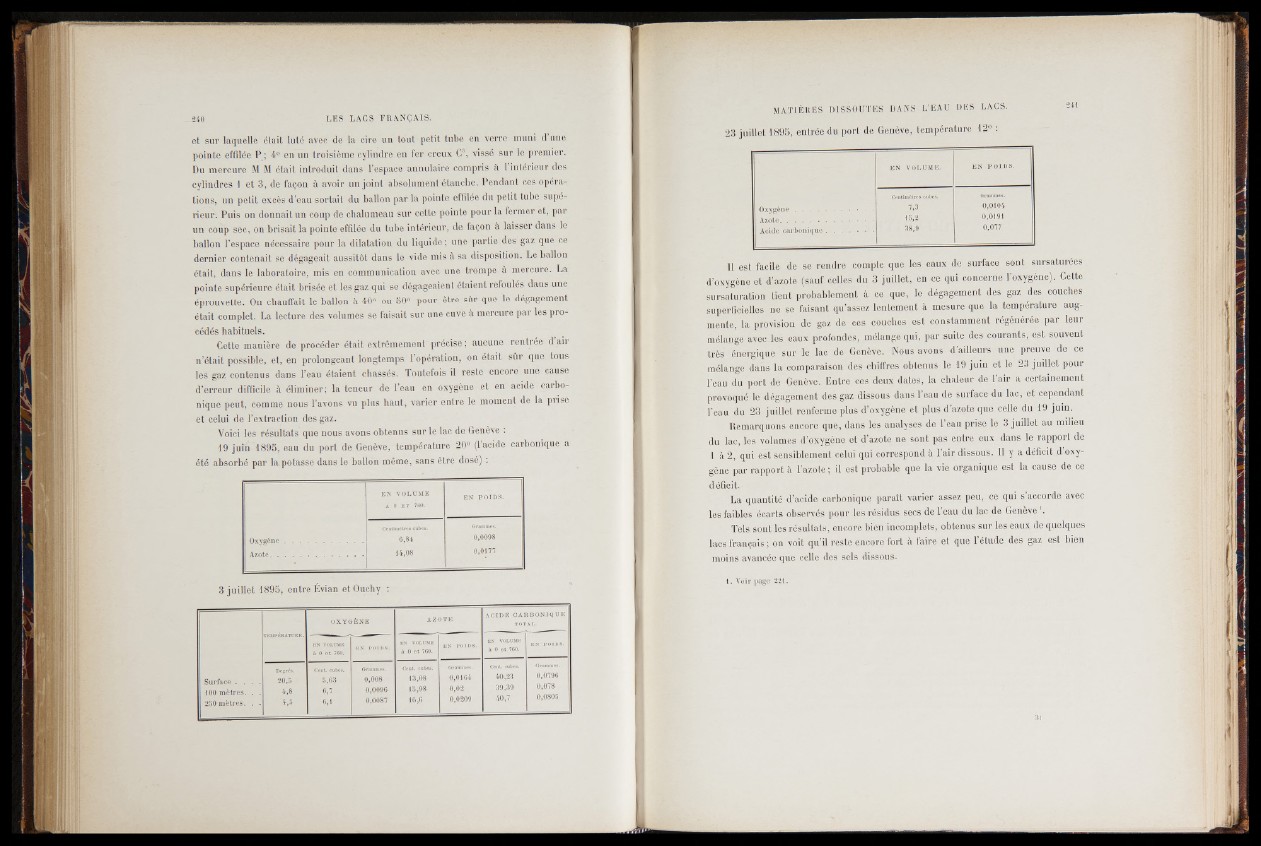

Voici les résultats que nous avons obtenus sur le lac de Genève .

19 juin 1895, eau du port de Genève, température 20° (l’acide carbonique a

été absorbé par la potasse dans le ballon même, sans être dosé) :

EN V O L U M E

A 0 E T 760.

EN P O ID S .

' Centimètres cubes. Grammes.

Oxygène ................................................ 6,84 0,0098

14,08 0,0177

3 juillet 1895, entre Évian etOuchy :

TKMPÉKATUBE.

O X Y G È N E A Z O T E

A C ID E C A R B O N IQ U E

TOTAL.'

EN VOLUME

à 0 e t 760.

EN PO I DS.

EN VOLUME

à 0 e t 760.

EN POIDS.

EN VOLUME

à 0 e t 760.

EN POIDS.

S ur face . . . .

100 m è tr e s . . .

2 5 0m è tr e s . . .

Degrés.

20,5

4,8

4,5

Cent, cubes.

5,63

6,7

6 ,1

Grammes.

0,008

0,0096

0,0087

Cent, cubes.

13,08

15,98

16,6

0,0164

0,02

0,0209

Cent, cubes.

40,23

39,39

40,7

0,0796

0,078

0,0805

MAT IÈRES D IS SO U T E S DANS L’EAU DES LACS. 241

23 juillet 1895, entrée du port de Genève, température 12° :

EN V O LUM E . E N P O ID S .

Centimètres cubes. Grammes.

Oxygène . . 7,3 0,0104

A z o te ........................................................ 15,2 0,0191

Ac ide ca rbon iqu e . . . . . . . 38,9 0,077

Il est facile de se rendre compte que les eaux de surface sont sursaturées

d’oxygène et d’azote (sauf celles du 3 juillet, en ce qui concerne l’oxygène). Cette

sursaturation tient probablement à ce que, le dégagement des gaz des couches

superficielles ne se faisant qu’assez lentement à mesure que la température augmente,

la provision de gaz de ces couches est constamment régénérée par leur

mélange avec les eaux profondes, mélange qui, par suite des courants, est souvent

très énergique sur le lac de Genève. Nous avons d’ailleurs une preuve de ce

mélange dans la comparaison des chiffres obtenus le 19 juin et le 23 judlet pour

l’eau du port de Genève. Entre ces deux dates, la chaleur de l’air a certainement

provoqué le dégagement des gaz dissous dans l’eau de surface du lac, et cependant

l’eau du 23 juillet renferme plus d’oxygène et plus d’azote que celle du 19 juin.

Remarquons encore que, dans les analyses de 1 eau prise le 3 juillet au milieu

du lac, les volumes d’oxygène et d’azote ne sont pas entre eux dans le rapport de

1 à 2, qui est sensiblement celui qui correspond à 1 air dissous. Il y a déficit d oxygène

par rapport à l’azote ; il est probable que la vie organique est la cause de ce

déficit.

La quantité d’acide carbonique paraît varier assez peu, ce qui s’accorde avec

les faibles écarts observés pour les résidus secs de l’eau du lac de Genève ‘.

Tels sont les résultats, encore bien incomplets, obtenus sur les eaux de quelques

lacs français ; on voit qu’il reste encore fort à faire et que l’étude des gaz est bien

moins avancée que celle des sels dissous.

■1. Voir page 221.