peu de distance du lac (lacs de Montriond, de Chaillexon, des Hôpitaux d’aval,

d’Aydat). Au contraire, pour d’autres lacs (Sylans, Hôpitaux d’amont), les deux

émissaires se dirigent vers des régions très différentes. Ainsi l’émissaire superficiel

du lac de Sylans se jette dans la Semine, qui est un affluent de la Val-

serine et fait partie du bassin du Rhône ; l’émissaire sous-lacustre va former la

source deNeyrolles, qui est un affluent du lac de Nantua et fait partie du bassin

de l’Ain. Le lac des Hôpitaux d'amont appartient de même au premier de ces

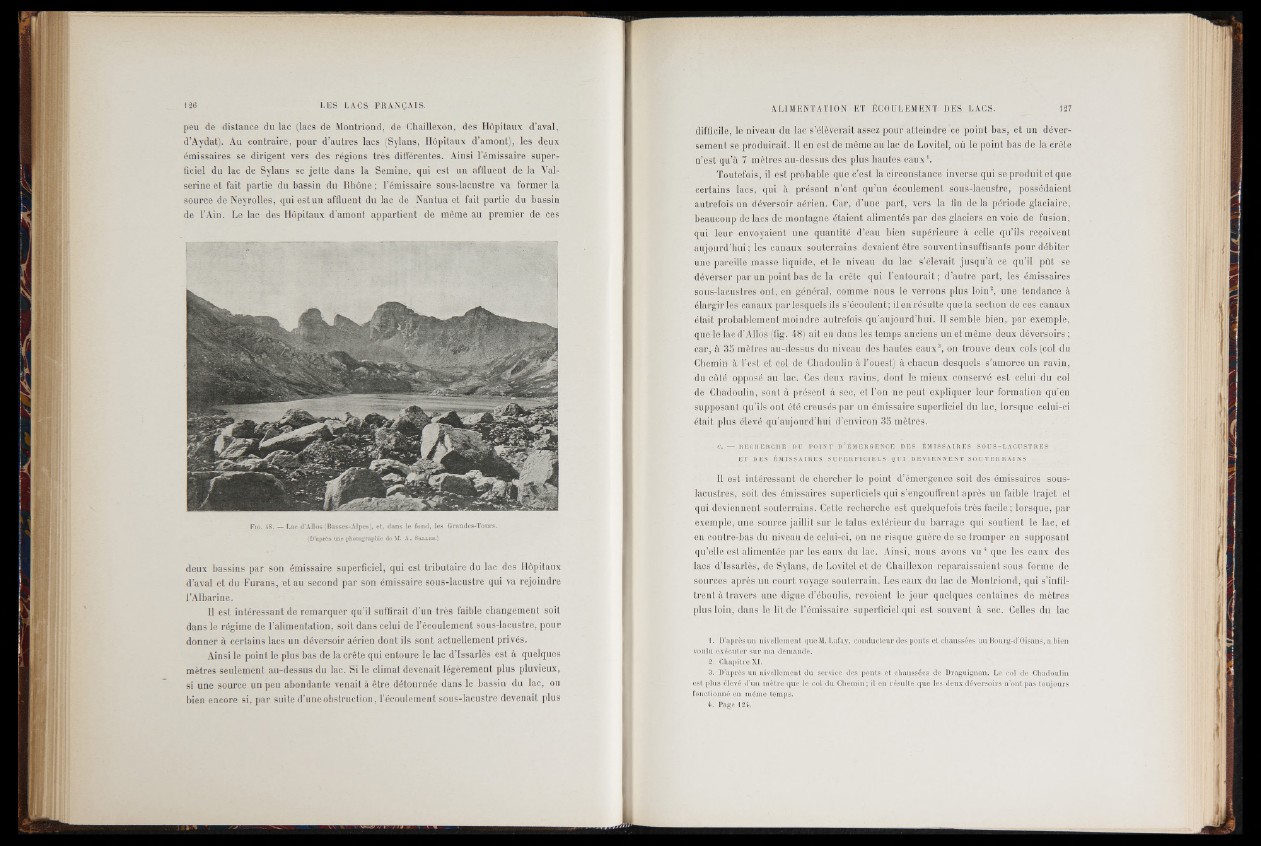

Fig. 48. — Lac d’Allos (Basses-Alpes), et, dans le fond, les Grandes-Tours.

(D’après une photographie de M. A. S a l l e s . )

deux bassins par son émissaire superficiel, qui est tributaire du lac des Hôpitaux

d’aval et du Furans, et au second par son émissaire sous-lacustre qui va rejoindre

l’Albarine.

11 est intéressant de remarquer qu’il suffirait d’un très faible changement soit

dans le régime de l’alimentation, soit dans celui de l’écoulement sous-lacustre, pour

donner à certains lacs un déversoir aérien dont ils sont actuellement privés.

Ainsi le point le plus bas de la crête qui entoure le lac d’Issarlès est à quelques

mètres seulement au-dessus du lac. Si le climat devenait légèrement plus pluvieux,

si une source un peu abondante venait à être détournée dans le bassin du lac, ou

bien encore si, par suite d’une obstruction, l’écoulement sous-lacustre devenait plus

difficile, le niveau du lac s’élèverait assez pour atteindre ce point bas, et un déversement

se produirait. 11 en est de même au lac de Lovitel, où le point bas de la crête

n’est qu’à 7 mètres au-dessus des plus hautes eaux1.

Toutefois, il est probable que c’est la circonstance inverse qui se produit et que

certains lacs, qui à présent n’ont qu’un écoulement sous-lacustre, possédaient

autrefois un déversoir aérien. Car, d’une part, vers la fin de la période glaciaire,

beaucoup de lacs de montagne étaient alimentés par des glaciers en voie de fusion,

qui leur envoyaient une quantité d’eau bien supérieure à celle qu’ils reçoivent

aujourd’hui; les canaux souterrains devaient être souvent insuffisants pour débiter

une pareille masse liquide, et le niveau du lac s’élevait jusqu’à ce qu’il pût se

déverser par un point bas de la crête qui l’entourait ; d’autre part, les émissaires

sous-lacustres ont, en général, comme nous le verrons plus loin8, une tendance à

élargir les canaux par lesquels ils s’écoulent; il en résulte que la section de ces canaux

était probablement moindre autrefois qu’aujourd’hui. 11 semble bien, par exemple,

que le lac d’Àllos (fig. 48) ait eu dans les temps anciens un et même deux déversoirs ;

car, à’35 mètres au-dessus du niveau des hautes eaux3, on trouve deux cols (col du

Chemin à l’est et col de Chadoulin à l ’ouest) à chacun desquels s’amorce un ravin,

du côté opposé au lac. Ces deux ravins, dont le mieux conservé est celui du col

de Chadoulin, sont à présent à sec, et l’on ne peut expliquer leur formation qu’en

supposant qu’ils ont été creusés par un émissaire superficiel du lac, lorsque celui-ci

était plus élevé qu’aujourd’hui d’environ 35 mètres.

C. — RECHERCHE DU POINT D ’ÉMERGENCE DES ÉM IS SA IR E S SO U S -LA CU STR E S .

ET DES ÉM IS SA IR E S SU P E R F IC IE L S QUI D EV IENNEN T SO U T E R R A IN S .

Il èst intéressant de chercher le point d’émergence soit des émissaires sous-

lacustres, soit des émissaires superficiels qui s’engouffrent après un faible trajet et

qui deviennent souterrains. Cette recherche est quelquefois très facile ; lorsque, par

exemple, une source jaillit sur le talus extérieur du barrage qui soutient le lac, et

en contre-bas du niveau de celui-ci, on ne risque guère de se tromper en supposant

qu’elle est alimentée par les eaux du lac. Ainsi, nous avons vu4 que les eaux des

lacs d’Issarlès, de Sylans, de Lovitel et de Chaillexon reparaissaient sous forme de

sources après un court voyage souterrain. Les eaux du lac de Montriond, qui s’infiltrent

à travers une digue d’éboulis, revoient le jour quelques centaines de mètres

plus loin, dans le lit de l’émissaire superficiel qui est souvent à sec. Celles du lac

■I. D’après u n n iv e llem en t queM. Lafay, c o n d u c teu r des p o n ts e t ch a u s sé e s au Bourg-d’O isans, a b ien

v ou lu e x é cu te r su r m a d eman d e.

2. Chapitre XI.

3. D’après u n n iv e llem en t du ser v ic e des p on ts e t ch a u ssé e s de D raguign an. Le c o l de Chadoulin

e st p lu s é le v é d’u n m è tr e q u e le c o l d u Chemin ; il en r é su lte q u e le s d eu x d év e r so ir s n ’o n t p a s tou jou r s

fo n c tio n n é en m êm e tem p s.

4. Page 12 t.